百万石大名のご母堂のお屋敷で、精緻で豪華な大名雛道具に感嘆し、大名家の末裔のかたとお話しす。/金沢への旅・本編5

カテゴリー/くまねこ堂通信 さて、武家屋敷街を楽しんだ後は、出発の時間までまだ微妙に時間があまり、

さてどうしようか・・・

さて、武家屋敷街を楽しんだ後は、出発の時間までまだ微妙に時間があまり、

さてどうしようか・・・ 下の写真はすべて図録のものです)

下の写真はすべて図録のものです)

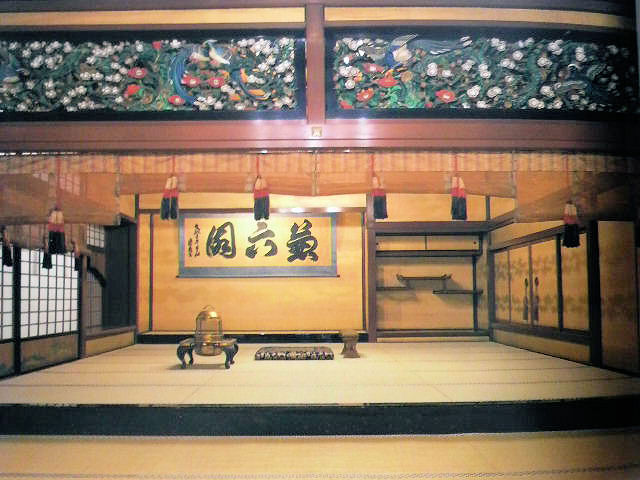

いやあ、さすがに百万石のお殿様が御母堂様のために建てたお屋敷でございます、

あちこちに贅沢な拵えがあり、すごかったですよ

いやあ、さすがに百万石のお殿様が御母堂様のために建てたお屋敷でございます、

あちこちに贅沢な拵えがあり、すごかったですよ 謁見の間に入ったときは、思わず「ははあ~!

謁見の間に入ったときは、思わず「ははあ~! 」とひれ伏したくなりました、

庶民のサガです(笑)

」とひれ伏したくなりました、

庶民のサガです(笑)

私たちが行ったときは、成巽閣の中で

「前田家伝来 雛人形 雛道具 特別展(2012/2/9~4/16)」

というのが行われておりまして、

お雛様と、そして長い廊下にズラリとたくさんの見事な雛道具が飾られており、

正に壮観でありました!

江戸時代、大名家や公家および大商人の間で作られた婚礼道具の種類と量は

厖大なものであったという。

武家において完成された武家調度は、各々家紋が付けられ蒔絵の意匠も統一された

豪華な一揃いでした。これが大名婚礼調度といわれるものです。

大名家の雛道具は姫君たちの婚礼調度をそのまま精緻に小型化されたものと考えられ、

婚礼調度の雛形としての意味も持っていました。

婚礼調度は多くが散逸しましたが雛道具はしばしば幸運にも保持されたものたあります。

よって私たちはそれらの雛道具から江戸時代の豪華な大名婚礼調度を窺い知ることが

可能となります。(「大名婚礼調度と雛道具」図録より)

なるほど、こうした大名家などが持っていた雛道具は、

姫君たちの婚礼道具をそのままミニチュア化した物だったんですね

私たちが行ったときは、成巽閣の中で

「前田家伝来 雛人形 雛道具 特別展(2012/2/9~4/16)」

というのが行われておりまして、

お雛様と、そして長い廊下にズラリとたくさんの見事な雛道具が飾られており、

正に壮観でありました!

江戸時代、大名家や公家および大商人の間で作られた婚礼道具の種類と量は

厖大なものであったという。

武家において完成された武家調度は、各々家紋が付けられ蒔絵の意匠も統一された

豪華な一揃いでした。これが大名婚礼調度といわれるものです。

大名家の雛道具は姫君たちの婚礼調度をそのまま精緻に小型化されたものと考えられ、

婚礼調度の雛形としての意味も持っていました。

婚礼調度は多くが散逸しましたが雛道具はしばしば幸運にも保持されたものたあります。

よって私たちはそれらの雛道具から江戸時代の豪華な大名婚礼調度を窺い知ることが

可能となります。(「大名婚礼調度と雛道具」図録より)

なるほど、こうした大名家などが持っていた雛道具は、

姫君たちの婚礼道具をそのままミニチュア化した物だったんですね 各種の化粧道具が収められる櫛台(くしだい)ですが、

幅13センチ×奥行8.1センチ、高さ12.6センチ。

櫛(くし)なんて、幅わずか3センチですよ!

各種の化粧道具が収められる櫛台(くしだい)ですが、

幅13センチ×奥行8.1センチ、高さ12.6センチ。

櫛(くし)なんて、幅わずか3センチですよ!

そのわずか3センチの中に、ちゃんとこんな風に細か~い目が!!

江戸時代のの職人さんの神業に、もうため息しか出ません

そのわずか3センチの中に、ちゃんとこんな風に細か~い目が!!

江戸時代のの職人さんの神業に、もうため息しか出ません

硯箱(すずりばこ)、幅3.1センチ×奥行6.0センチ、高さ1.9センチ。

小さな小さな水滴、硯、筆などが、中にきちんとおさめられています。

蒔絵もなんと美しいことか!

硯箱(すずりばこ)、幅3.1センチ×奥行6.0センチ、高さ1.9センチ。

小さな小さな水滴、硯、筆などが、中にきちんとおさめられています。

蒔絵もなんと美しいことか!

貝合わせの貝です。

この貝は幅わずか2.5センチという小ささ、

その中にこんなに緻密な絵が描かれているんです

貝合わせの貝です。

この貝は幅わずか2.5センチという小ささ、

その中にこんなに緻密な絵が描かれているんです しかもこれが、360組・合計720個もあるんです!

ちなみに貝合わせとは、貝殻のペアを選ぶ遊びで、

ハマグリのような二枚貝は一対の二つの貝殻はきちんと合いますが、

別の貝殻とはけっして合わないことから、婦人の貞節の象徴とされ、

婚礼調度の先駆けとなったそうです。

と、こんなに小さくて精緻な、見事な雛道具の品々が

長い廊下にズラーーーーリとたくさん陳列されており、

「すごい!すご~い!」

しかもこれが、360組・合計720個もあるんです!

ちなみに貝合わせとは、貝殻のペアを選ぶ遊びで、

ハマグリのような二枚貝は一対の二つの貝殻はきちんと合いますが、

別の貝殻とはけっして合わないことから、婦人の貞節の象徴とされ、

婚礼調度の先駆けとなったそうです。

と、こんなに小さくて精緻な、見事な雛道具の品々が

長い廊下にズラーーーーリとたくさん陳列されており、

「すごい!すご~い!」

と2人で興奮しながら、あまりにかぶりつきで見ていたからでしょうか(笑)

奥のほうから、品の良い優雅な老婦人がお見えになり、

私たちに雛道具などの解説して下さったのですが、

・・・そのご婦人には、現れたときからなんだか高貴な空気が漂っておられまして、

このかたはひょっとして・・・

と2人で興奮しながら、あまりにかぶりつきで見ていたからでしょうか(笑)

奥のほうから、品の良い優雅な老婦人がお見えになり、

私たちに雛道具などの解説して下さったのですが、

・・・そのご婦人には、現れたときからなんだか高貴な空気が漂っておられまして、

このかたはひょっとして・・・ とお話をしながら内心思っていたのですが、

最後にお尋ねしたところ、やはり前田家の末裔のかたでした・・・!!

うわあすごいなあ、前田家のかたとお話ししちゃったよーーー

とお話をしながら内心思っていたのですが、

最後にお尋ねしたところ、やはり前田家の末裔のかたでした・・・!!

うわあすごいなあ、前田家のかたとお話ししちゃったよーーー 家紋の見方など貴重なお話をきかせていただき、

くまきちもとても勉強になったようです、本当にどうもありがとうございました!

(金沢の旅/プロローグ・本編1・本編2・本編3・本編4・本編5・エピローグ)

家紋の見方など貴重なお話をきかせていただき、

くまきちもとても勉強になったようです、本当にどうもありがとうございました!

(金沢の旅/プロローグ・本編1・本編2・本編3・本編4・本編5・エピローグ)

よろしければシェアお願いします

2012年3月に投稿した古本出張買取り│くまねこ堂・妻のブログの記事一覧