『衛藤瀋吉著作集第2巻 東アジア政治史研究』(東方書店、2004年)を紹介します。

受験シーズン真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。かつての(ツラい)出来事を思い出した方、あるいは、これからの試験監督業務に不安を抱えている方もおられるかもしれません。

私自身、振り返ってみると、問題を解くということや、点数を上げることに気を取られて、むやみに苛立っていた記憶があります。そんなことよりも、そもそも問題がどのように作成されているのかについてもっと考えるべきだったと気づいたのは、大学受験が終わってからのことでした。

というのは、大学に入った当初、一番印象的だったのが、図書館の圧倒的な蔵書だったことと関係があります。新潟県の中でも田舎に属する市の出身の私には、大学図書館の書架を前に驚くばかりでした。たとえば、中央公論新社の『日本の近代』シリーズは全16冊もあります。近代の区切りでこの規模のシリーズなのです。それまで高校日本史1冊を覚えるのに奮闘していた日々が、一瞬で情けない記憶に変わりました。それら膨大な研究成果のごくごく一部を、高校生でも理解できるような形で配列されているのが教科書にすぎなかったのか、という思いに駆られました。

しかも、『日本の近代』シリーズにしても、その内容の基礎となっているのは、個別の事例を原史料に基づいて詳細に検証した論文や単著であることにしばらくして気づきました。それは、各巻の参考文献一覧の膨大さから想像されたことではありました。そこで、文献一覧の本を並べ、おそるおそる元ネタ探しをしてみると、これだったのか!とホッとしたり、引用元で初めて知る事実に驚いたりする体験をしました。そうして私は、本の出典をさかのぼって読むことにハマっていきました。とりあえず、これを「さかのぼり読書」と呼んでおきます。一方で、古い本の場合は、その後にどのような研究があるのか、と自分なりに系譜づくりをするようになりました。

今回の投稿が、紹介する本を通じて、そうした歴史研究の歴史をたどる読書の一端を示すことになればと思っています。

まず紹介するのは、最近入荷した以下の本です。

『衛藤瀋吉著作集第2巻 東アジア政治史研究』(東方書店、2004年)です。その中で第2部の「京奉線遮断問題の外交過程――田中外交とその背景」と取り上げたいと思います。まずこの論文の初出ですが、それは篠原一、三谷太一郎編『近代日本の政治指導――政治家研究II』(東京大学出版会、1965年)に所収されたものになります。年代からすると古い研究には違いないのでしょうが、仮に発表された年号を隠して、同論文の冒頭部分を読んだ場合、どのような印象を受けるでしょうか。以下、引用します。

「田中政友会内閣が成立したのが一九二七年(昭和二)四月二〇日。野党時代に、第一次若槻内閣のいわゆる幣原外交と、無為無策としてはげしく攻撃してきた政友会は、馬場明氏も説くがごとく、また後に本稿でも触れるように、一旦廟堂に在って責任の地位に立つと、中国の事態が必ずしも、いわゆる積極策で容易に片づくような情況でないことを、認識せざるをえなかった」

上記の書き出しは、1920年代半ばの政権交代を伴う政党政治の時代にあって、中国に対する外交政策がどのように決定されたか、このことを検証する論文であることを示したものになっています。政権交代と外交との関係を扱っているがゆえに、2009年の民主党政権の成立以後の研究かと思われた方もおられるのではないでしょうか。衛藤氏は、この論文を切り出すにあたって、強硬な対中政策を掲げていた田中義一率いる立憲政友会が政権に就いた際、その野党時代の主張をそのまま実行することが難しいことに気づいたと述べています。しかしながら、田中政友会内閣は、いったんは前政権・憲政会内閣の外相幣原喜重郎による武力行使を避ける対中不干渉政策に接近しつつも、中国現地の邦人を保護するために山東出兵を決行しました。この山東出兵は、中国側との軍事衝突である1928年4月の済南事件の勃発につながってしまいます。

結果的に政権交代によって日本の対中政策は大きく変更したとはいえますが、その変化の過程には微妙な問題がかなり含まれていたことが想像されます。そのため、受験勉強で覚えた政権と政策のセットをいったん離れて、当時の事実を詳しく知る必要があるのです。

衛藤論文は、こうした田中内閣の対中政策の決定における紆余曲折について、従来(現在も)あまり知られていない微妙な事例を取り上げています。それは、日本が支援していた満州軍閥の張作霖と、北伐を進めていた蒋介石の中国国民革命軍との抗争に対して、田中内閣がどのように対処しようとしたのか、という問題です。当時、張作霖は中国北部に勢力を広げており、自身も満州を離れ同地に出陣していました。そこで、形成が不利になった張作霖が満州に帰還するがあれば、それへの妨害をほのめかしながら、日本の満州権益を一層強固なものにしようと考えた人物がいました。それは、在奉天総領事の吉田茂なのですが、そのような彼の腹案は、陸軍も驚くほどの強硬策だったのです。

そして首相の田中も、吉田案を支持してはいませんでした。そこで、田中は正規の外交ルートを迂回して、南満州鉄道株式会社(満鉄)社長の山本条太郎を介して、張作霖側と交渉を進めていきます。山本と張作霖との交渉は、吉田の考えとは異なり、これまでの路線と同様、張作霖を支援しつつ、日本の満州権益を確保するという穏便なものにとどまっていました。

こうして田中内閣の対中政策は、中国本土においてはこれまでの不干渉主義を覆して現地への出兵による邦人保護を実行しましたが、張作霖との満州権益をめぐる交渉では、外務省を迂回して、これまでの張作霖支援の路線にとどまりました。結果的に田中外交は、山東出兵が引き金となった済南事件の発生によって、蒋介石や中国本土の民衆からは北伐の妨害とみなされます。他方で、張作霖に対しては、日本は場合によっては彼を切り捨てる意思もあるというシグナルを送ってしまったのです。そうしたチグハグさは、田中が外務省を迂回するために満鉄を絡めた交渉を推し進めたことで、より増幅されていきます。こうして田中は、自らの政権の対中政策の統制を失っていきます。野党時代に対中強硬外交を掲げていた内閣による外交が、これほどまでに不統一であり、蒋介石と張作霖双方に対して不信感を抱かせてしまったことには、呆然とするほかありません。田中自身が呆然としていたのかもしれませんが、外交政策の統制を失ったからこそ中国で軍事衝突を起こしてしまったのだとするならどうでしょうか。強硬策を貫徹したのと同様、いやそれ以上に田中外交は危険な代物であったのではないか、とゾッとします。それとは対照的に、張作霖に対してはこれまでの穏健な路線であたったことで、田中はまたしても思いもよらぬ事態に直面します。それは1928年6月4日の張作霖爆殺事件です。首謀者は満州駐在の日本軍である関東軍の参謀らで、彼らは、張作霖を支援する穏健な政策に不満を抱き、張作霖を暗殺して一挙に日本の満州権益を固めようとしたのです。そして、この事件は田中内閣を総辞職に追い込むことになります。

結局のところ、田中本人は対中政策の難しさをある程度理解していたはずなのに、野党時代に掲げた強硬姿勢が災いし、政権運営に失敗してしまったのでした。このことは歴史の教訓として重大な意味を持ちます。政権交代を伴う政党政治は、議会制民主主義にとって必要不可欠といっていいほど重要なものです。しかし、国内で政権の交代劇が頻繁に起こるのに、外交が不安定であっては、国民は怖くて仕方がないでしょう。それでは有権者が政権交代を忌避してしまいます。そのため、政権交代と外交の安定が結びつかなければ、議会制民主主義は成り立たないのです。政権交代を伴う政党政治ですから、政治が党派性を帯びるのは当然です。しかしながら、政権が外交政策でも国内の党派性を優先してしまうと、国際環境の変化や相手国の情勢を無視した非合理的な対外姿勢に陥ってしまいます。

すなわち、上記の矛盾に注意深く、根気強く対処することが、民主主義を支えるために必要だということ、これこそが歴史の教訓なのです。田中外交それ自体は非常に問題含みであり、批判されてしかるべきものです。けれども、単に田中外交を詰るのみにとどまっていては、歴史に学んだことにはならないのではないでしょうか。民主主義を守りたいのなら、田中外交をめぐる詳細な事実を知り、政権交代と外交の安定の矛盾をどう克服していくか考えていかなくてはなりません。

ところで、冒頭で「さかのぼり読書」の楽しさ、という話をしました。そういえば衛藤論文に「馬場明氏も説くがごとく」とありましたね。これが気になるので、該当の馬場論文を自宅から持ってきています。

上掲画像が、馬場明「第一次山東出兵と田中外交」『アジア研究』第10巻第3号(1963年10月)です(後に『日中関係と外政機構の研究――大正・昭和期』原書房、1983年所収)。馬場論文では、なぜ田中が、張作霖と蒋介石との抗争の最中に中国へ出兵しようとしたのか、その動機を示す文書が引用されています。田中の持論は「(満蒙に)共産主義分子ノ容入ルコトハ飽ク迄モ之ヲ防ク必要アリ共産的分子カ容入レハ経済上ノ基礎ヲ破ラレヤガテ我朝鮮統治ニモ累ヲ及ボシ終ニハ対露関係ニモ悪影響ヲ見ルニ至ル」であろう、というものだったのです。露はこの時代ではソ連を指します。この引用から、日本の対中政策を理解するには、日本側の対ソ連認識をふまえる必要があることがわかります。馬場氏は田中内閣の対中外交について、「満蒙地方政権を温存するための援張〔作霖〕策とともに、一面では〔中国〕南方における穏健分子、反共を標榜する蒋介石による中国本土統一への支援であり、援蒋策の含みももつものであったのである」と結論しています。したがって、田中外交からは、満州領有を目的として開始された1931年の満州事変や、ましてや中国との全面戦争となった1937年以降の日中戦争へと直接的にはつながり得ないのです。その上でなぜ、日本が満州事変から日中戦争、果てはアジア・太平洋戦争へと際限なく戦線を拡大していったのかが問われなくてはなりません。

馬場氏は、田中外交から満州事変に直結したわけではないこと、および日本の対中政策について、その動機の面にソ連および共産主義に対する認識が強く影響していることを、1963年の段階で指摘しています。これらの点は、後の日本外交史研究では、どのように扱われているのでしょうか。また、衛藤氏が指摘したような外交と内政の関係性をめぐる問題はどうでしょうか。実は、それら先駆的な指摘をふまえた、必読書があります。

それは、酒井哲哉『大正デモクラシー体制の崩壊――内政と外交』(東京大学出版会、1992年)で、1930年代の日本の政党政治、民主体制について、同時期の日本外交、すなわち満州事変から日中戦争にいたる過程と関連づけながら、内政と外交両面の崩壊過程を描き出した研究です。外交過程の分析では、日本の対ソ認識の変遷を主軸に分析されています。

「さかのぼり読書」の成果ということでいえば、1960年代初頭の先駆的な研究で指摘された微妙な事実関係を含んで、後にきわめて体系的な研究が発表された、という歴史学の発展を知ることができたことではないでしょうか。この感動をお伝えするために今回の記事を作成したのですが、少しでもその思いが皆さまに伝わっていたら幸いです。

また、そうした全体像を学びつつ、次の本にも挑戦してみてはいかがでしょうか。

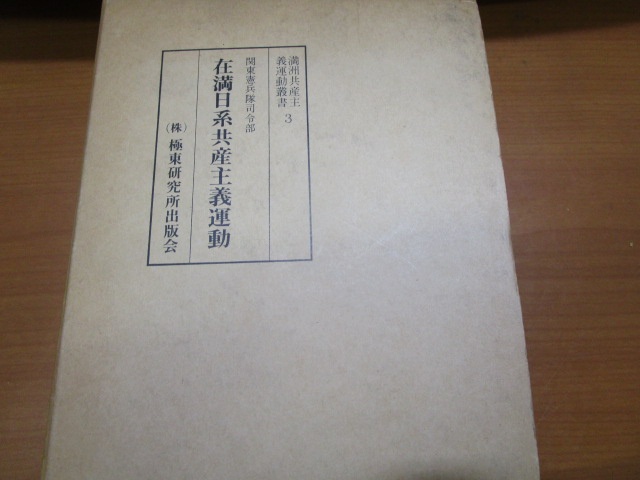

関東憲兵隊司令部『在満日系共産主義運動』(極東研究所出版会、1944年、1969年復刻)です。こうした現在では入手困難な書籍の流通にも取り組んでまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

小野坂