買取事例

サブカルの街、下北沢✨

いつもくまねこ堂ブログをご覧いただきありがとうございます。

もうじき2月になりますね。毎年風邪が流行る季節でもありますし、今は普段以上に予防対策をしっかりと行いたいですね。あとは免疫力が下がらないよう、バランスの良い食事、質の良い睡眠など規則正しい生活を心がけたいですね!!……それが一番難しかったりするのですが😂

先日は東京都江東区のお客様より即日出張買取にて実用書、美術書、ゲーム攻略本、趣味、音楽、ピアノ、海外文学、翻訳文学などをお譲りいただきました!ありがとうございます!

****************

私事ですが、先日下北沢が舞台の映画を観まして。下北沢という街の独特の雰囲気がいい味を出すのです。サブカルな雰囲気で有名な街ですが、私はまだ一、二度くらいしか訪れたことがありません。その時はザ・スズナリという劇場に舞台を観に行きました。映画の中でもそのザ・スズナリが出てきてなんだか嬉しくなりました🤭(映画などで自分が知っている場所が映ると嬉しくなるの、あるあるですよね笑)

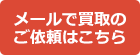

本日は何の本を紹介しようか考えていたところ「下北沢」という文字が目に留まったのでこちらの本をご紹介させていただきます。

「下北沢祝祭行 レディ・ジェーンは夜の扉」 大木雄高 著

「下北沢祝祭行 レディ・ジェーンは夜の扉」 大木雄高 著

音楽や演劇、文学、芸術。そういったサブカルチャーの聖地、下北沢。

そんな下北沢でジャズバー「レディ・ジェーン」のマスターを務める大木雄高さんの1998年~2006年までに書き記したサブカル的内容のエッセイです。

私自身サブカル文化について詳しくないものですから、読んでも内容を理解するのは難しいのですが、、(笑)

それを知らないものにはきっと暗号のようにも感じられてしまうような文章に、正直ちょっとクラッとしてしまうような感覚もありますが、文学的でクールな印象を受けました。

本書にも最初の方に出てくる「ツィゴイネルワイゼン」、この映画私も観てみたいと思いながらまだ観れておりません😂1980年の鈴木清順監督の作品です。

生と死、幻想まさにサブカル的な感覚が強い作品ですね。他にも本文には様々な映画や文学作品などライトからディープなものまでたくさんの作品が出てくるので知っていればもちろん楽しめますし、知らなければ新たな作品と出会えることになりますね😜

今は少し難しいかもしれませんが、下北沢でフラッとライブハウスや劇場に行ったりするのに憧れちゃいます。あとはバーに行ってみて個性的なマスターとの会話を楽しんでみたいという思いもあります(笑)

いつか挑戦してみたいですね!!🤭

****************

くまねこ堂では古本だけでなく、CDやDVD、ゲーム類、お茶道具、アクセサリーや切手、万年筆など、幅広いジャンルの商品を見ることが出来ます。

遺品整理や商品が大量の場合なども対応可能です!またタイミングが合いましたら即日出張買取でお伺いできる場合もございます!

ご整理やご処分にお困りのお品物をお持ちのお客様がいらっしゃいましたら、是非お電話、LINE、またはメールフォームにてお気軽にご連絡ください♪

また、お客様からの感想、レビュー、クチコミ、高評価などいただけますと、スタッフの日々の励みとなります!よろしければどうぞお願いいたします🐈

スタッフ一同心よりお待ちしております。

クウスケ

岩波文庫化記念~グレゴリー・ベイトソン『精神と自然――生きた世界の認識論』佐藤良明訳(思索社、1982年)について

いつもくまねこ堂ブログをお読みいただきありがとうございます。

そういえば去年、情報科学の分野の書籍ということで、ノーバート・ウィーナー『サイバネティックスはいかにして生まれたか』鎮目恭夫訳(みすず書房、1956年)を紹介しました。

※サイバネティックス創始者のノーバート・ウィーナーの自叙伝が入荷しました!(くまねこ堂古書ブログ、2021年2月2日)

https://www.kumanekodou.com/26468/

今回は、その過去記事の続きとして、最近岩波文庫に収められた以下の本を紹介します。なぜ、その続きになるのかというと、手元にあった今回取り上げる本も、サイバネティックスという、機械の通信と制御に関する研究分野に関係があるからです。

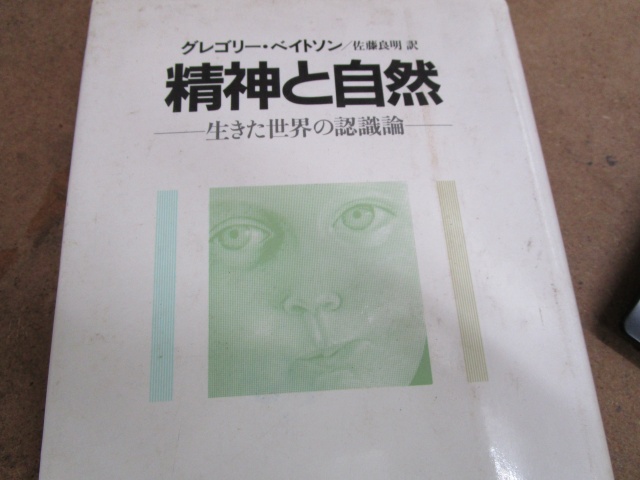

上掲の画像は、グレゴリー・ベイトソン『精神と自然――生きた世界の認識論』佐藤良明訳(思索社、1982年)です。

グレゴリー・ベイトソン(1904-1980)は、イギリス生まれ、アメリカの文化人類学、精神医学「など」の研究者です。ベイトソンが手がけた研究領域はきわめて広範なものです。それゆえ、既存の分野の名を用いて、彼を「~~の専門家」と紹介するのは困難でありましょう。

さて、本書の副題は「生きた世界の認識論」とあります。このテーマについて、一人の人間という観点では、生きている以上は、時間の経過とともに変化するということが考えられます。しかも、そのような生きて変化する人びと同士の関係性、という方向に視点を広げてみて考える必要も出てくるでしょう。そうなると、キーワードとして「差異」が浮上してくるわけです。

本書92頁をみますと、ベイトソンは「差異(ちがい)を産むことによって情報となる差異をつくり出す」と述べています。これは、”The difference which becomes information by making a difference.”の訳文との注記があります。「差異(ちがい)」がサイバネティックスの創始にとって重要であったことは、前回紹介したウィーナーの中国滞在時の体験によっても首肯されることだと思われます。

それでは、「差異(ちがい)」はどのようにして生じるのか。ベイトソンは少なくとも2つの何かが必要だといいます。これに続けて次のように展開します。

「差異の知らせ(これこそが情報に他ならない)を産み出すには、その相互関係の中に差異が内在するような二つの存在者(実在者であれ、想像の産物であれ)がなくてはならない。そしてまた、その差異の知らせが、脳のごとき情報処理体(コンピューターも含むかもしれない)の内部で、一つの差異として表象されてくるようになっていなくてはならない」

差異を持っている二者が存在して、なおかつその差異を認識できたとき、という条件を満たしてはじめて、情報が生まれるというのです。したがって、このブログも、読者の皆さまの存在なくしては、情報にはなり得ないということです。ここまでお読みくださった方に、改めて感謝申し上げます。

しかし、差異を持っている二者同士のやり取りが情報を生むといわれても、実感できない方もおられるかもしれません。そもそも差異ゆえに、互いにわかり合えないとか、情報を共有できないとか、そうした疑念が浮かぶのも、日常感覚からすれば当然かもしれません。あるいは、情報とはいっても、もともと知っているから認識できるのであって、もともと知らないことが他人の話に出てきても聞き取ることすらできない、というのは、私を含め読者の皆さまのうち多くの方が体験したことではないでしょうか。

その疑問を考える際に重要と思われる文章が、今回紹介しましたベイトソン『精神と自然』のウィーナー登場部分とその周辺にありました(159-161頁)。下記引用はその一部です。〔 〕内は引用者によります。

「ネコの発するメッセージは絡まり合って、複雑な網の目を形成している。〔中略〕われわれ人間にとっては、〔ネコが送るネコ自身についての無数の〕個々の信号は悲劇的に縺れ合っている。永年の訓練を経た行動生物学者ですら、面食らうことがしばしばである。にもかかわらず人間は、ネコとの間に起きていることがまるでわかってでもいるかのように、メッセージの断片をつなぎ合わせて、ネコのしぐさの”解読”をやってのける。人間は仮説を立てる。そしてその仮説を、ネコの行動のうち比較的わかりやすいものに照らし合わせながら、常に確証したり修正したりしていくのである。

異種間のコミュニケーションは、いかなる場合も、自分の側でつくり上げたコンテキストを互いに修正し合っていく、学習のコンテキストの連続である」

もし「学習」と聞いて、答えの決まった内容の一方的な受け渡しを想像するなら、上記のベイトソンのメッセージに面食らうしかありません。ベイトソンのいうように「自分の側でつくり上げたコンテキストを互いに修正し合っていく」のが「学習」であり、しかもその連続がコミュニケーションだとするなら、今までコミュニケーションだと思っていたこととは何だったのか。こういう問いから考え始めることで、「差異(ちがい)」から生まれた、正しい意味での情報に近づくことができるかもしれません。

なお、この話題における「差異(ちがい)」について、ややこしい話をします。それは、「学習のコンテキスト」について、抽象性など一定の基準よる階層を設けるのかどうかで、そこに階層を認めるベイトソンと、階層を認めないウィーナーとで、決定的な差異があるということです。これを情報にできるがどうかは、皆さま次第です(すみませんが、私にはその意志がないわけではないんですが、能力がないんです…)。

くまねこ堂では、現在入手が難しい研究書など、積極的に扱っております(いつの間にか文庫化されることがあります)。古書ブログでは、たまたま同時に入荷したいくつかの書籍の組み合わせによって、期せずして生まれた「情報」をお伝えしていきたいと思います。

出張買取につきましては、お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております!

小野坂

デイビッド・ゴールドブラット『オリンピック全史』志村昌子、二木夢子訳(原書房、2018年)が入荷しました!~壮大な通史にして必携の辞典!#学術書 #オリンピック

いつもくまねこ堂ブログをご覧くださりありがとうございます。

ここ最近、大正・昭和戦前期の日本に関する研究書や当時の文献を紹介してきました。それとの関連で、1940年東京オリンピック(五輪)に関する記述のある歴史研究の書籍が入荷しましたので、以下紹介していきます。

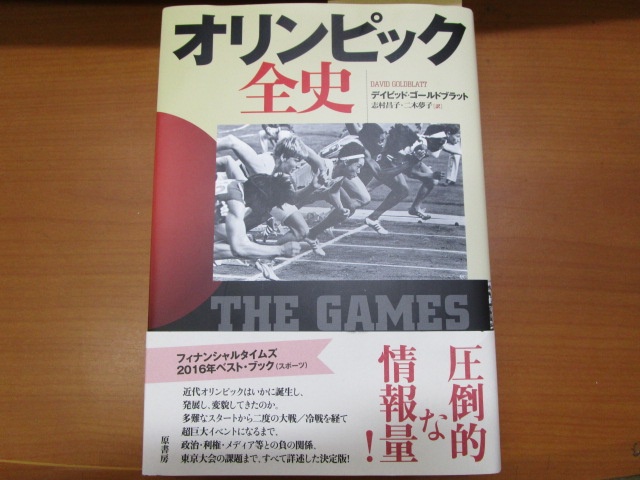

デイビッド・ゴールドブラット『オリンピック全史』志村昌子、二木夢子訳(原書房、2018年)です。近代五輪の通史として端から端まで読むも良し、辞典として事あるごとに参照するも良し、本書は一家に一冊置かれるべきものに思われます。

そこで、1940年東京五輪についての記述を確認してみましょう。そこでは、同五輪の聖火リレーのルート決定をめぐって、国際オリンピック委員会(IOC)、IOC内の日本人代表、日本の都道府県といった複数の立場の利害が交錯する政治抗争が発生していました。IOC内部ですら、どのルートとるのか割れていたわけですが、それでも日本国外を含むことでは共通していました。それに対する第三案が、宮崎県より提案されます。このことについて、ゴールドブラットは次のように述べています。

「独自の提案をしたのが、日本列島南部にある宮崎県である。『天孫降臨』の地、日向国の高千穂峰から現在の天皇が住む東京までをリレーでつなぐという計画だ。彼らに少なからぬ援助をした国粋主義の新聞社と陸軍は、1937年7月に始まった、中国への日本軍侵攻の支持者層でもあった」(同書169頁)。

この一点からも、1940年東京五輪が何であったかということがうかがえますね。それは、日本の国威発揚のためのイベント、それも国外で軍事行動を拡大していた国が計画したものであったのです。そして、聖火リレー第三案のねじ込みもむなしく、皮肉にも東京五輪が返上されるにいたったのは、上記の「国粋主義の新聞社と陸軍」の行動が原因でした。

一方で、世界には五輪をうまく活用した政治指導者も存在します。とくに有名なのは、ナチ・ドイツの指導者ヒトラーですね。1936年ベルリン五輪の開催について、ヒトラーが宣伝大臣ゲッベルスに対して次のように述べていたと、ゴールドブラットは記しています。それは、ベルリン五輪開催に対する反対運動が高まる中で、ヒトラーがどのように考えていたのかを示す部分です。

「〔ベルリン〕オリンピック開催が白紙に戻されるのだろうか。ところが、ヒトラーは計画を進める許可を与えた。彼が後年ゲッベルスに語ったところによると『今ドイツは世界から悪い印象を持たれている。ゆえに文化的な手段でこの難局を打開しなければならない。そんな状況でオリンピックの開催地に選ばれたことは願ってもない好機である。我々は新生ドイツの優秀さを世界に示さねばならない』と考えたからであった」(同書152頁)。

▲してやられた!!

▲してやられた!!

そうしたヒトラーの思惑は、まんまと達成されました。1936年ベルリン五輪の開催によってヒトラーのナチ・ドイツが獲得したものについて、ゴールドブラットは次のように述べています。

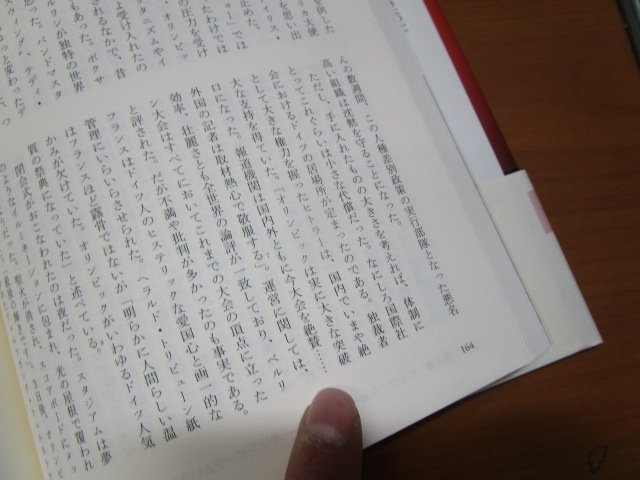

「なにしろ国際社会におけるドイツの居場所が定まったのである。独裁者として大きな権力を握ったヒトラーは、国内でいまや絶大な支持を得ていた。『オリンピックは実に大きな突破口となった。報道機関は国内外とも今大会を絶賛……外国の記者は取材熱心で敬服する』。運営に関しては、効率、壮麗さとも全世界の論評が一致しており、ベルリン大会はすべてにおいてこれまでの大会の頂点に立ったと評された」(同書164頁)

さらにゴールドブラットは、五輪後のドイツ世論について、「オリンピックが終わったらユダヤ人をたたきのめそう」という一節をナチ党員が歌っていたことに言及します。いうまでもなくその歌詞は、「実行されるときが来た。狩りが再び始められた」わけです(同書165頁)。

これらゴールドブラットが指摘している基本的な事実、すなわち負の歴史を抜きにして、五輪のあり方を考えることはできません。そして、その負の歴史の一部として2021年東京五輪が存在することも、また疑いようのないことかと思われます。少なくともゴールドブラット『オリンピック全史』によって示された、壮大にして細部も書き込まれたパノラマに接するなら、2021年東京五輪を賛美する発言がきわめてちっぽけなものに思われてなりません。

くまねこ堂では、入荷した書籍や物品について、なるべくタイムリーな形で紹介してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。また、出張買取に関しましての高評価、感想、レビューを頂けましたらスタッフも大変嬉しいです、日々の励みとなっています。お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております。

小野坂

北島敬三「写真超特急 東京」入荷いたしました

いつもくまねこ堂ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

本日は大田区のお客様よりご依頼をいただき、出張買取にお伺いさせていただきました。写真集、北島敬三、コミックセット、BARレモンハートなどなど多数のお品物をお譲りいただきました。誠にありがとうございます!

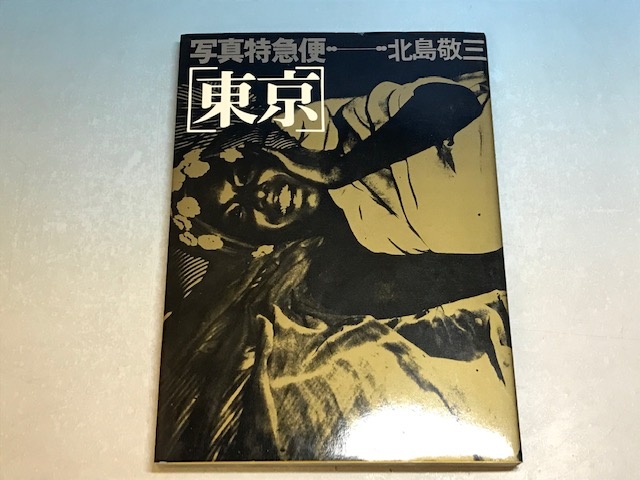

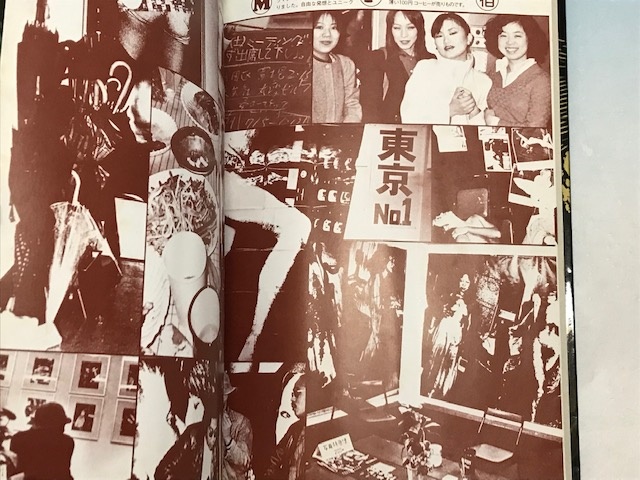

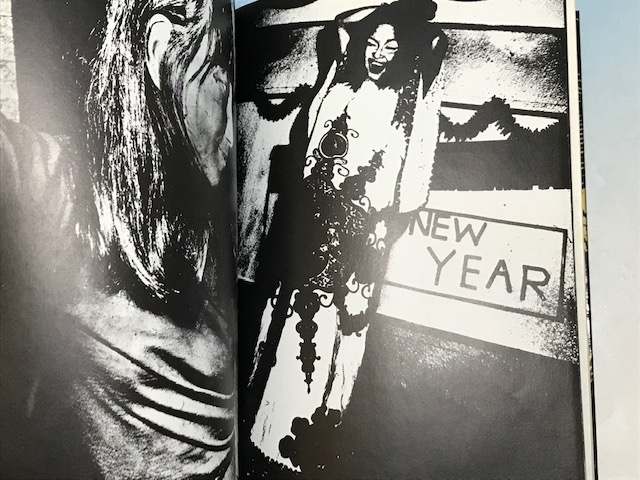

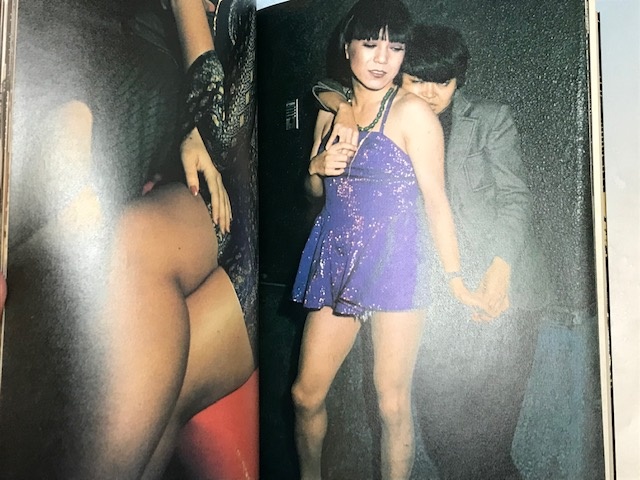

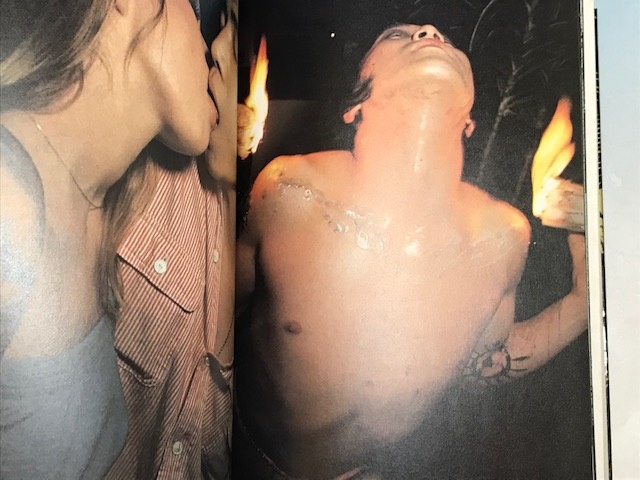

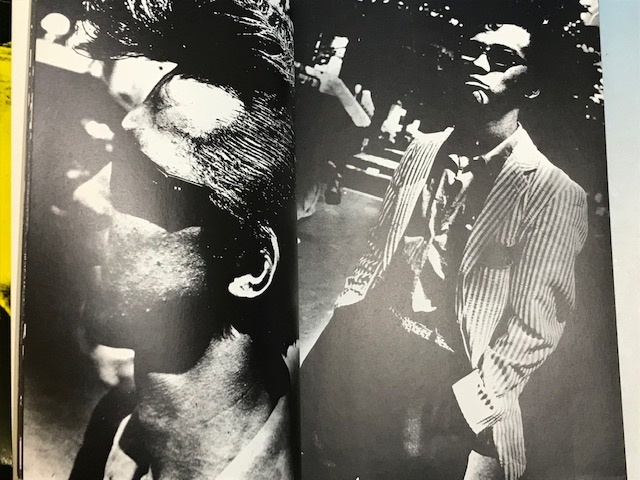

北島敬三「写真超特急 東京」

1979年、北島敬三氏が新宿2丁目の自主ギャラリー「CAMP」にて毎月「東京」と題した写真展を開催。こちらはその際に制作された小冊子全12冊から再構成し、一冊にまとめた写真集です。夜の東京を歩き回り撮影したものを、現像や冊子制作などの作業工程を極限まで短縮し、即作品として展示したというプロジェクト「写真特急便」を総括した作品集となっております。巻頭に折込ポスター付き。テキストは森山大道による寄稿「白昼の通り魔」、北島敬三「メッセージ特急便」を収録。1980年初版発行。大変貴重な一冊が入荷いたしました。

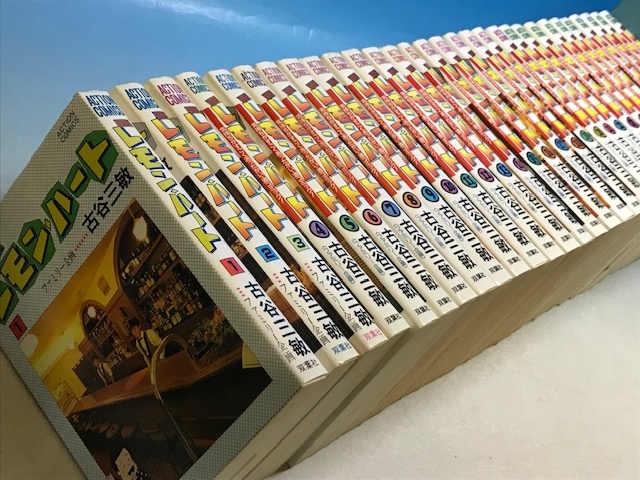

こちらは30年以上連載が続いた「BARレモンハート」のコミックセットです。お酒のうんちくとバーに集まる人々の人間模様が愛された長寿作品でしたが、残念ながら作者の古谷三敏氏が亡くなられたため、昨年未完のまま終了してしまいましたね。西武池袋線大泉学園駅には作者がオーナーをされていた同名のお店も実在するのだそうです。行ってみたいですね。

くまねこ堂では古本やDVD/CD、だけではなく、古道具や骨董品、アクセサリー、レコードや古いおもちゃなどなど、様々なお品物の買取を行っております。ご処分をお考えの際はお気軽にご相談下さいませ。また、ご遺品整理などでお困りのお客さまは、是非くまねこ堂までお申しつけ下さいませ。お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております!

お客様からの感想やレビューなどいただけましたらスタッフも大変嬉しいです。

また、くまねこ堂ブログは人気ブログランキングにも参加しております。高評価、goodボタン日々の励みとなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

56さん

長谷川雄一編『大正期日本のアメリカ認識』(慶應義塾大学出版会、2001年)所収の、庄司潤一郎「近衛文麿の対米観」を紹介します

いつもくまねこ堂ブログをご覧いただきありがとうございます。

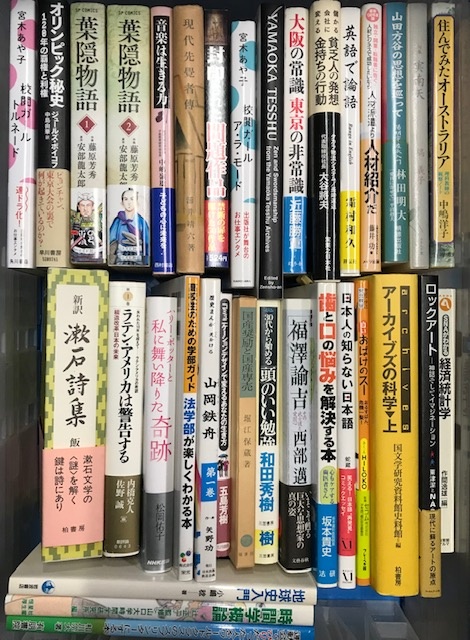

以前、学術書の買取に際して入荷しました、加藤陽子『戦争の論理 日露戦争から太平洋戦争まで』(勁草書房、2005年6月)を紹介しました。そこでは満州事変勃発直後の政軍関係にふれています。今回のそれとの関連で入荷、あるいはすでにAmazon上に出品している書籍についてもふれていきます。

素人の思いつきでも、昭和の戦争について考えるためには、昭和期の政治指導者がその前の時代に、国際関係についてどのように考えていたのか知る必要を感じます。むろん、その程度の思いつきは、すでに研究書がある場合が多いものです。

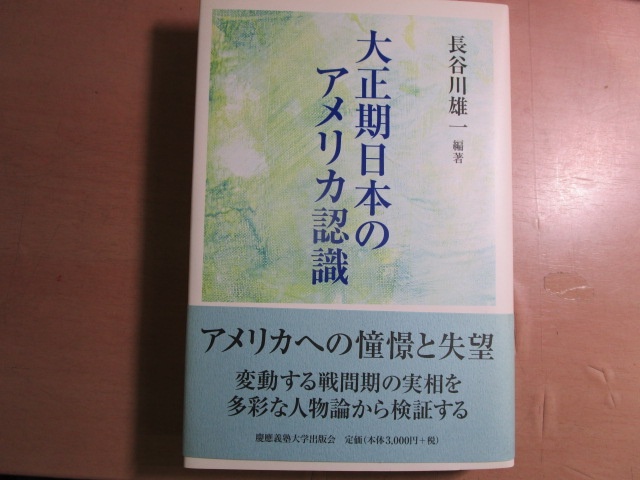

上掲画像は、長谷川雄一編『大正期日本のアメリカ認識』(慶應義塾大学出版会、2001年)です。その第1章は、庄司潤一郎「近衛文麿の対米観――『英米本位の平和主義を排す』を中心として」です。庄司氏は防衛庁防衛研究所(当時)所属の軍事史および、昭和期の対外認識の専門家です。加藤氏の『戦争の論理』に続く読書として、この庄司論文をおすすめすべく、以下紹介していきたいと思います。

というのも、昭和の戦争を当事者の論理まで含めて考えるにあたっては、1937年の日中戦争勃発時の首相である近衛文麿の対外認識を検討することが欠かせません。いうまでもなく、庄司論文の副題にある「英米本位の平和主義を排す」(以下、「英米論文」)とは、第一次世界大戦の講和会議である1919年のパリ講和会議に日本全権団の随員として列席した近衛文麿が、渡航前に『日本及日本人』(1918年11月3日)に発表した論文のタイトルです。若き日の近衛は、第一次世界大戦の講和が英米中心の不平等なものとなるであろうと予見したのです。以後の近衛は、国際関係を「持てる国」と「持たざる国」とに分け、植民地の再分割を主張するようになっていきます。

▲「危険な落とし穴」に私たちもハマるかもしれない。30頁。

▲「危険な落とし穴」に私たちもハマるかもしれない。30頁。

日中戦争の勃発、その拡大、そして日米戦争への波及に関して、この間三度にわたって首相を務めた近衛の若き日の認識は、現代人として追跡に値する文章なのではないでしょうか。まずは、近衛の認識を理解するために、「英米論文」しばしば同情を交えながら読むということも一手です。むろんこの「同情読み」は、近衛を免責するための行為ではなく、近衛が陥った誤りを追体験し、ひるがえって私たちの国際認識にも同様の過ちはないか、と探るための読書です。むしろ、第一次世界大戦の衝撃を自分なりに受け止めようとした近衛より、現在の私たちの方が幼稚な国際認識しか持ち得ていない可能性だってあります。歴史に学ぶ、とは何をすることなのでしょうか。それは、現在の後知恵(しばしば受け売りで)で当時の責任者を断罪して済むものではなく、そうした人々の苦悩を追体験する自分なりの読書を伴う道程なのだと、私は思います。

くまねこ堂では、入荷した書籍や物品について、なるべくタイムリーな形で紹介してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。また、出張買取に関しましての高評価、感想、レビューを頂けましたらスタッフも大変嬉しいです、日々の励みとなっています。お電話またはメールフォーム、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同心よりお待ちしております。

小野坂

1950年代のSF作品と私たちの時代~#スタニスワフ・レム『泰平ヨンの航星日記』を紹介します

いつもくまねこ堂ブログをご覧くださりありがとうございます。

くまねこ堂では、初版発売からの期間ごとに買取価格の最低額を保証しております(トップページ参照)。LINE査定、やフリーダイヤルまで、ドシドシご相談ください。

新刊書の話題を挙げたのは、今回紹介したい本との関連でということもあります。たとえば経済学の新刊書をフォローしておりますと、それらの中で気候変動や人工知能をめぐる問題を取り上げている本に多く接するようになってきたと感じています。別な表現をすれば、気候変動の本、あるいは人工知能の本を目標に探しにいった際ではなく、経済学の棚でそれらテーマを扱った研究にふれることが増えてきたということです。

意図せずして、お目当ての本にたどり着くという話でいえば、こんなこともありました。くまねこ堂では、ハワカワ文庫、創元推理、サンリオといったSF文庫を積極的に取り扱っていますが、そこに含まれたSF作品は現代の問題を、意外にも正面から映し出しているものが数多くあるようです。前述したように私たちの時代の問題が気候変動や人工知能をめぐる分野にあるとするなら、とくに1950-60年代に発表された技術と人間と関係性を扱ったSF作品が、重要な作品としてリストアップされていくのではないか、という感じがしています。

そうしたかつてのSF作品の重要性や現代的意義を認識したのは、 デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』酒井隆史、芳賀達彦、森田和樹訳(岩波書店、2020年)を読んだからです。同書終章で、スタニスワフ・レムの「泰平ヨンの航星日記 第24回の旅」が取り上げられています。

少し入り食った話題の提示となってしまいましたが、そうなった理由は、以下のような関心からの読書に基づいています。

・近年の経済問題を扱った本では、気候変動と人工知能をめぐる問題の比重が増しているようだ。

→それら研究は、大量生産・大量消費が雇用の確保と結びついてきたこれまでの経済のあり方を問題にしているのではないか。

→身体的、精神的とも過酷な労働を継続していると、ストレス発散のための散財をしたくなるのではないか?こういう大量消費を招く働き方を減らすことが、本当の意味での「働き方改革」に違いない。

→だから、「クソどうでもいい仕事の理論」の書がすでに出ているではないか。なぜもっと早く精読しなかったのか!

→しかも、グレーバーはレムの「泰平ヨンの航星日記 第24回の旅」に言及しているではないか。なんでSF文庫が身近にあったのに、それらをこれまで読んでこなかったのか。

そういうわけで、まずは、ブログでレムの「泰平ヨンの航星日記 第24回の旅」を取り上げようと考えました。

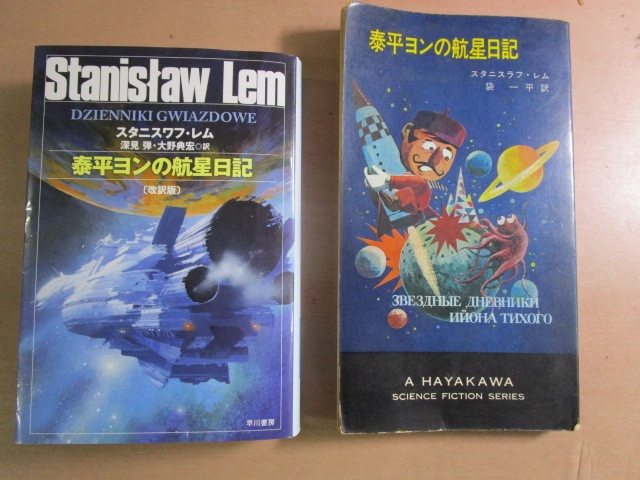

右側は、ハヤカワ・ポケット版1967年刊の『泰平ヨンの航星日記』です。袋一平氏によるロシア語版からの翻訳になります。それゆえ、レムのファーストネームが、原典ポーランド語のスタニス「ワ」フではなく、スタニス「ラ」フと表記されています。ロシア語版からの重訳とはいえ、この袋一平訳版は装丁や本文中の挿絵が豊富で捨てがたいところがあります。

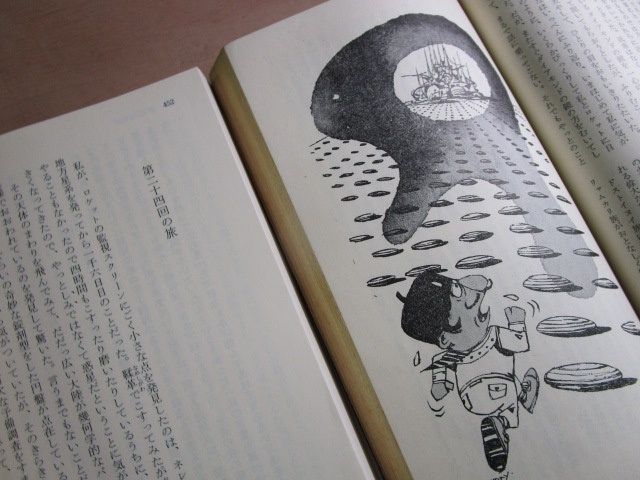

▲両方の版の、「第24回の旅」。挿絵のある旧版も捨てがたい。

▲両方の版の、「第24回の旅」。挿絵のある旧版も捨てがたい。

左側のハヤカワ文庫版は、2009年に刊行された深見弾と大野典宏による改訳版です。レム『泰平ヨンの航星日記』は初出の1954年から2003年の最終版にかけて、数回の増補改訂版が出版されています。この改訳版では、それら経緯をふまえ、かつ原典ポーランド語から翻訳されたものです。

著者のレムは、1921年生まれのポーランドのSF作家です。『泰平ヨンの航星日記』に収められている作品は、1953-1966年の間の時期に発表されたものです。この時期は、米ソ冷戦の緊張の高まりや安価な化石燃料を前提とした工業生産の急拡大に象徴される時代ではないでしょうか。SFを通じて人類の将来を問う形で、レムが次々に作品を発表し続けたのも、こうした時代背景と無縁ではないでしょう。そして、レムが主題としたことは、私たちの時代にあっても未解決もままであり、かつより身近でリアルな問題になりつつあります。

たとえば改訳版『泰平ヨンの航星日記』の解説によれば、1953年発表の「第24回の旅」は「技術の暴走と権力支配手段としての技術」が扱われているとのことです。ここでは、ある惑星の「技術の暴走」前の時代が、次のように設定されています。それは、労働の対価である賃金が生活費となり、労働者が必要な商品を購入することで経営者の利益が生まれるような経済の循環を持っていた時代でした。しかし、自動機械が発明されると、労働者抜きで商品の生産が可能となり、大量の失業者が発生します。しかもそれによって商品を買う人々、すなわち労働者であって消費者でもあった人々が餓死していったことで、経営者も利益が出せなくなっていきました。経営者側は、この問題への対応として、消費者役のロボットを利用するようになりました。労働者が自動機械に置き換えられたように、消費者も自動機械に置き換えられたのです。当然失業者となり餓死寸前の人々は、消費者ロボット向けに生産された商品を狙って暴動を起こすようになりました。この物語は、民衆暴動への対処として、さらにトンデモない発明が重ねられることで、終末に向かっていきます。

私たちが「第24回の旅」のある惑星の運命に向かって進んでいる可能性は、否定できません。1953年にレムが作品化したように、人間の労働を抜きにした大量生産は現在、産業分野によっては現実のものとなっています。そうすると、現行の経済システムに手をつけないままで場当たり的な対処しか打てないのなら、労働者が自動機械に置き換えられたように、消費者も自動機械に置き換えられる日も近いかもしれません。レムの作品では、この段階から急速に破滅への道へ進んでいく形になっています。

そうした事態を避けるためには、生活費と賃金との結びつきが鉄の法則がなどどいうこれまでの思い込みを打破した先に別の暮らし方があるのでは、といったことを考えなくてはならないでしょう。その最初の一手は、グレーバーが論じた「ブルシット・ジョブ」、すなわち「クソどうでもいい仕事」をなくすことなのだ、と思うのですが、いかがでしょうか。

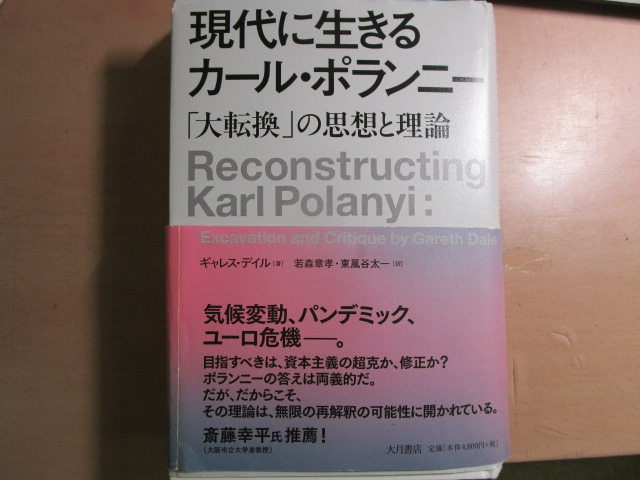

▲ギャレス・デイル『現代に生きるカール・ポランニー――「大転換」の思想と理論』若森章孝、東風谷太一訳(大月書店、2020年)。

▲ギャレス・デイル『現代に生きるカール・ポランニー――「大転換」の思想と理論』若森章孝、東風谷太一訳(大月書店、2020年)。

あわせて、市場経済の成立、それを支える「食うために働かなくてはならない」労働者の誕生は、しばしば自由と結びつけて語られる市場経済のイメージとは違って、かなり不自然な権力行使によって生み出されたものだ、という見解があります。これは『大転換』の著者、カール・ポランニーが論じたことでもあります。別の機会に、この点について取り上げた記事を投稿したいと考えています。

くまねこ堂では、なるべくタイムリーな形で、入荷した書籍などを紹介しております。取り上げられた本は、初版刊行日を基準とする「買取価格の最低額保証」に該当するものであることを心がけています。もし同一の本や関連書籍をご処分される際は、ぜひともくまねこ堂までご相談ください。

小野坂

出版関係のお客様より学術書や実用書などをお譲りいただきました!📚

いつもくまねこ堂ブログをご覧いただきありがとうございます。

お天気はいいですが寒い日が続いておりますね🥶

冷える時には首、手首、足首の三首などを温めるのも効果的だとか。…確かに作業中は特に足元が冷えるんですよね。レッグウォーマーとかをつけてみてもいいかもしれません🤔

あとは温かいものを飲んで、内側からも温めたいですね。私のおすすめはゆず茶です!ビタミンも取れて免疫力が高まる気がします🤭

皆様も体調を崩されないようにくれぐれもお気を付けくださいませ!

先日は東京都中央区の出版関係のお客様からのご依頼で学術書、音楽、専門書、歴史学、江戸、実用書などをお譲りいただきました!ありがとうございます。

ジャンルが多岐にわたっております。

ジャンルが多岐にわたっております。

実際お読みになっていたものやその他にも資料としてお使いになっていたものもあるそうです。

いろんなジャンルのものがあるからこそ見ていてワクワクしますね!

いろんなジャンルのものがあるからこそ見ていてワクワクしますね!

普段自分が読まないジャンルの物が紛れていると逆に気になるというか、、(笑)

この他にも絵本や漫画などもお譲りいただきました!

くまねこ堂では個人のお客様だけではなく企業様からのご依頼も大歓迎です!

事務所の移転や、ご整理などなど。当店は本だけではなくCDやDVD、ゲーム類、お茶道具、アクセサリーや切手、万年筆など、幅広いジャンルの商品を見ることが可能です!

様々な企業様からのご依頼もお待ちしております!!🙌

またタイミングが合いましたら即日出張買取もお伺いできる場合がございます。

お急ぎの場合も是非一度お問い合わせください!

お電話、LINE、またはメールフォームにてご連絡お待ちしております♪

また、ご満足いただけた際には感想、レビュー、クチコミ、高評価などいただけますと、スタッフの日々の励みとなります!よろしければどうぞお願いいたします🐈

スタッフ一同心よりお待ちしております。

クウスケ

専門書・学術書等をお譲りいただきました!~加藤陽子氏『戦争の論理 日露戦争から太平洋戦争まで』を紹介します!

寒さと共に乾燥の気になる冬。手元の湿度計は21%を指しています。

手がかさかさして痛いです😢

私、個人的には湿った世界の方が好きです。そんなコトーが今日のブログを書きます。

先日は、東京都足立区での出張買取がございました。

語学・心理学・法学・歴史学等々の専門書・学術書に加え、戦記などをお譲りいただきました!

また、切手・年賀状・ライター・万年筆・腕時計などもいただいております。

くまねこ堂では古本やDVD/CDだけではなく、古道具や骨董品、アクセサリー、レコードや古いおもちゃなどなど、様々なお品物の買取を行っております。ご処分をお考えの際はお気軽にご相談下さいませ🐈

また、ご遺品整理などでお困りのお客さまは、是非くまねこ堂までお申しつけ下さいませ。

さて、この度、戦記などをお譲りいただいたということで、戦争に関する書籍をご紹介したいと思います。

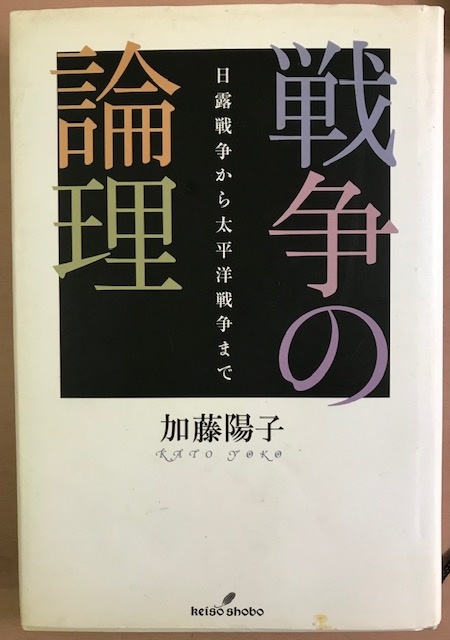

加藤陽子氏『戦争の論理 日露戦争から太平洋戦争まで』(勁草書房、2005年6月)です。

加藤氏は、1960年のお生まれで、1989年に東京大学大学院の博士課程(国史学)修了されています。現在は東京大学大学院人文社会系研究科の日本文化研究専攻日本史学講座にご所属で、専門は日本近代史です。

加藤氏は、この本で、その時代に生きた人であるならば理解可能なことが、パラダイム変化によって忘却されることがあると述べています(はじめに、ⅳ頁)。「パラダイム変化」とは、日常ではなじみのない言葉かもしれませんが、次のようなことです。規範的な考えや物の見方・捉え方の変化によって、それらが当時では常識であったとしても、現在では全く理解できなくなることがあるわけです。

たしかに、日本近代の戦争についてまことしやかに語られ、語り継がれ、現在私もまた語ることは、語られる過去の出来事の論理や思考からは離れているに違いありません。しかも、そうした当時と現在とのズレを自覚できる機会も想像以上に少ないといえるかもしれません。この問題に対して、日本近代史研究はどのように取り組んできたのでしょうか。

本書をひもとくと、当時の事実を裏づける豊富な史料を用いつつ、その上でどのような理論で物事が進み、その中で人々が何を考えていたのかを検証する加藤氏の筆さばきに接することになります。具体的な事実を史料的な根拠に基づいて示しつつ、かつ単なる事実確認にとどまらず、そこから当時の論理を復元するところにまで達している歴史の本は、どこにでもあるわけではありません。そして何より、加藤氏が導き出した結論は、私たちがぼんやりと戦争について考えていることとは大分異なるのではないでしょうか。

例えば、私は日本の戦争について考える場合、軍部の暴走というイメージを持っていました。

しかし、本書を読んで、それだけですべてを語ることはできないことを知りました。

加藤氏の『戦争の論理』の第一章「軍の論理を考える」を覗いてみましょう。

1931年9月の満州事変勃発について、加藤氏がどのように述べているかみていきましょう。加藤氏はまず、1930年代半ばに広田内閣および平沼内閣の外相であった有田八郎の言葉を参照しています。その有田発言の趣旨は、外国や外地に駐屯していた軍隊がいたから、軍はあそこまでのことができたのだ、というものです。

それを受けて加藤氏は次のように指摘しています。そもそも、一般に派兵決定は、本来は閣議決定の上での首相からの上奏、それと並行した参謀総長からの上奏を必要とするという、慎重な手続きが取られるはずでした。しかしながら満州事変の際には、外国や外地に駐屯していた軍隊があったために、その手続きがゆるがせになっていました(第一章、9-10頁)。

また、加藤氏は、満州事変の際に、閣議で話し合われていることを引用しながら、軍部の独断専行が、閣議で承認されていないことも示しています。そもそも、紛争が勃発しても、増兵の要求には奉勅命令が必要であり、奉勅命令を出すためには閣議決定が必要であったことを考えると、出先での軍の暴走も、内閣の決意如何によっては一時的なもので終わる仕組みとなっていました(第一章、15頁)。

以上のように加藤氏が史料をもとに示した事実をふまえると、結局は軍の行動を許してしまったものの、制度的にはそれを防ぐためのものはあった、ということがわかりました。この事実は、私がぼんやりと信じていた「軍の暴走」の言説では、見えてこなかったことです。この増兵要求をめぐる一件は、「軍の暴走」を防ぎたいなら、必ず知っておかなくてはならないことだといえます。

当時にどのようなことがあったのか、緻密に、論理立てて考えていくこと、その重要性をこの本から感じました。そのような学問的手続きを経て一歩一歩、進むことがなければ、日本近代の戦争についての語りは、イメージが先行するばかりとなるでしょう。

過去は現在に繋がっているのだから、過去にどのようなことがあったのかを知ろうと悪戦苦闘することは、私たちがなすべきことのはずです。副題にある太平洋戦争勃発から80年以上が経過した現在、『戦争の論理』で加藤氏が示した知見は、刊行時以上に重みを増しています。

いつまでも学び続けなければならないという思いをあらたにしました。

このブログを書くにあたり、先輩スタッフにご助言をたくさんいただきました。ありがとうございました。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

コト―

実用書やコミックセットをお譲りいただきました!

雪の日もありましたが、東京では、最近は気持ちの良いお天気が続いています。

皆さまいかがお過ごしでしょうか。

コトーです。

先日は、千葉県市川市に出張買取に伺いました。

実用書に加え、『アカギ』、『天』といったコミックセットをいただきました。

語学の本や、趣味などの本もございました。

またスーパーファミコン、任天堂DSなどのゲーム機やソフト、Blu-rayや音楽DVDもお譲りいただいております。

お客様がお品物のご売却を検討し、先にお電話したお店は予約で埋まっていたとのことで、「くまねこ堂はすぐ来てくれて助かった」とのお言葉をいただきました!嬉しい限りです。

くまねこ堂は即日出張買取も行っており、空いていればすぐ伺います🐈

ご整理でお困りの方は、是非お気軽にご相談ください!

さて、今回いただきました本の中から、気になるものをご紹介いたします。

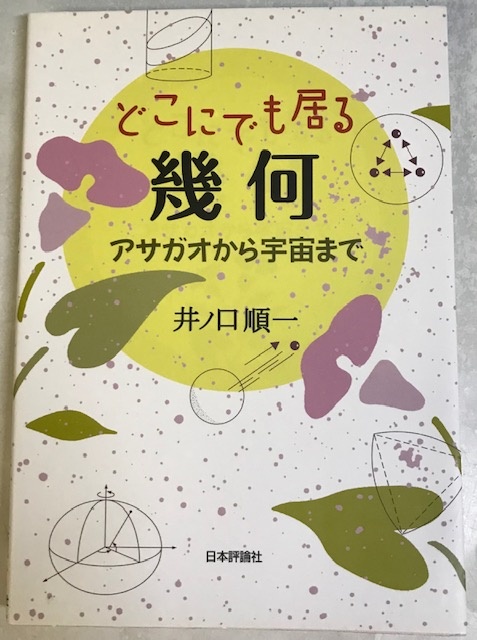

井ノ口順一氏『どこにでも居る幾何 アサガオから宇宙まで』(2010年、日本評論社)です。

幾何学…。ド文系の私が、ついぞ触れてこなかった領域であります。私には遠い遠い世界です。

しかし副題にもあるように、著者の井ノ口氏は、「アサガオから宇宙まで」どこにでも幾何学は「居る」というのです。

本を覗いてみましょう。

第一講で、井ノ口氏は、アサガオのつるの巻き方に注目しています。

アサガオのつるは螺旋を描いてのびていきます。それはなぜなのでしょうか。

つるが、竿に巻きついていく様子を思い浮かべてみてください。竿を円柱とすると、その円柱上の点AとBを結ぶのに、最短であるのはどのような線でしょうか。

答えは螺旋です。線分では、螺旋より長くなってしまいます。

アサガオは最短を選ぶから、螺旋を描いて竿に巻きつき伸びていくのではないか、というのが井ノ口氏の結論です。(第一講、p3)

なるほど、そのように言われると、幾何学はとても身近なものなのだという気がしてきました。

形には理由があり、形の理由を説明するのが幾何学という数学だと井ノ口氏は述べます。そして、数学の楽しさは、考える楽しさなのだと主張します。(「はじめに」)

アサガオのつるはどうしてこのような形で巻くのだろう?

そのようなことを考えていくのが幾何学なのだと言われたら、なかなか楽しそうです。

この本は、私のように学校での数学で挫折し、数学嫌いになってしまった人も、ワクワクしながら読める本です。

扱う内容の背景などを説明してもらえる「おしゃべり」や、より深く知りたくなった時の道しるべになる「読書案内」も充実しています。

この本に触れて改めて思ったのは、私たちは自分たちを、そして自分たちの生きている世界を、説明したいのだということです。

私がいつの間にか苦手意識を持ってしまった数学も、それには変わりないのでした。

私の中にも底流する、自分たちを、そして自分たちの生きている世界を説明したいという欲求。

数学もまた、その願望で発展してきた学問であるなら、学校で苦手だったからと避けずに、もう一度数学に触れてみたいと思いました。

この井ノ口氏『どこにでも居る幾何』は、そのはじめの一歩を踏み出す、手助けをしてくれそうです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コト―

毛沢東の5分間体操 ~🌟中国の健康法を知る🐼~

国際情勢、社会情勢の日々のニュースを見ていると、

日本ってアジアに所属しているけれど、

文明開化🌸戦後~現在は欧米文化を衣食住だけではなく、

ありとあらゆるモノ・分野で追うようになったわけですが、、、。

自分自身も含む現代日本人って、欧米コンプレックスが激しいな(笑)!!と、

感じる事が多いスタッフです。

(歴史的に仕方のないことなのかもしれませんが🍵)

テレビで2年前くらいに同じような企画が乱立していた、

「日本人のここがすごい!」みたいな、

JAPANアゲアゲ↑↑番組を視聴すると、

かなりの確率で、欧米の方に日本を褒めてもらってる場面を放送していたと思います。

そんな

「バブルの恩恵、まだあるよ~~~?!」

「日本は他のアジアの国とは一味違うよ~~?!」

みたいな風潮はすっっっかり過ぎ去り、

コロナ以降はJAPANサゲサゲ↓↓なニュースや話題で持ち切りで、

「日本、近年に滅亡説」を唱える人も、

巷でよく見かけるようになりました。悲しいのう。

そんな世間の変化に巻き込まれ🌀、流されていく中で、

私の頭の中の木村拓哉が

「ちょ、まてよ。」と言ってくるのです。

「ちょ、まてよ。アジアを振り返ってみろよ。」

と、言ってくるのです

私は最近、フツーに過ごしているだけで、

Amazonの通販、Google検索、Appleのパソコンやスマホ、

Netflix等のサブスクリプション(定期購読、月額課金・定額制サービス)などなど、

欧米思想から生まれたモノで生活が偏りがちになる気がしていて、

なんか、、いいのかな~~これで。。。と疑問に思う事があるのです🤔

隣接する国というのは交流も濃い反面、お互いにけん制もあり、

付かず離れずのような緊張感がいつもある間柄ではあると思います。

しかし、ふと

ちょっとだけ空海になったみたいに、

日本だったり、アジアだったりの思想を、

勉強し直したり、振り返りたくなるのです。

とまあ、世界情勢やら経済的・政治的摩擦は、一旦 置 い て お い て !!!🐇

面白そうな本だなあと思った書籍が入荷しましたのでご紹介させていただきます。

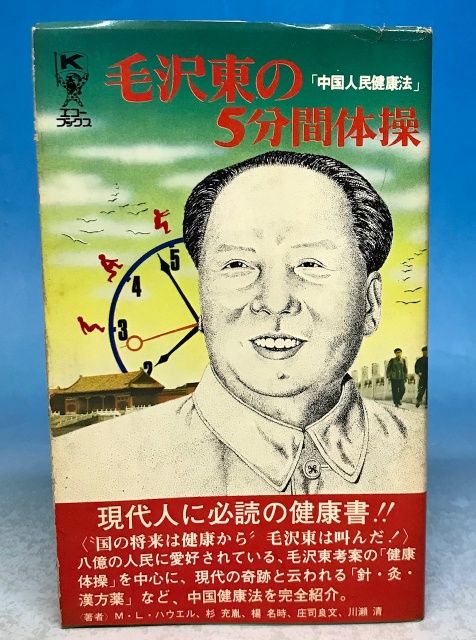

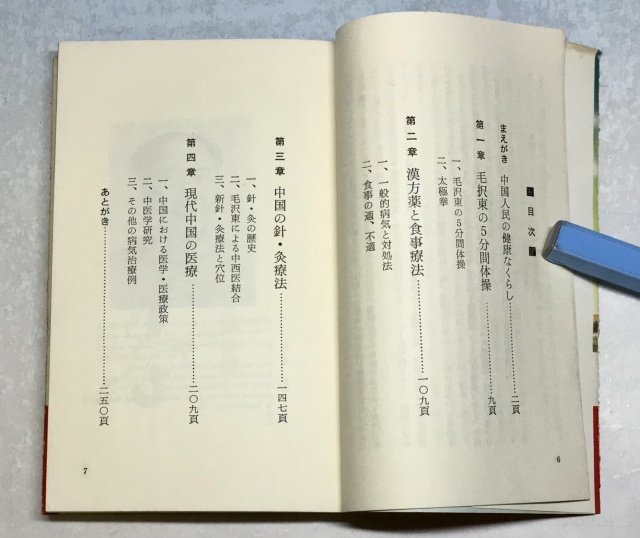

「毛沢東の5分間体操 : 中国人民健康法 」M.L.ハウエル 他著/エコー・ブックス/勁文社

帯にもあるように、”国の将来は健康から”っていうの、

あ~これは確かにそうだね~~と思うのです。

というか、私が中国と聞いて尊敬する事のひとつは、

料理!!なんですよ!!!

世界三大料理にも挙げられるほど、

中国料理ってバランスがすごく良くて、

味や風味も研究されてるな~~と、

チャイニーズレストランに行く度、思わされます🐼

健康というのは、もちろん食だけではなくて、

この本には食生活に加え、

運動(こちらの書籍では「体操」)や、自然科学(自然療法)などなど、

中国の健康の秘訣がいくつかの角度から書かれております。

タイトルから、毛沢東が直々に「私が実践している体操はこうやって~・・・(‘ω’)ノ」

というような話を期待していたので、内容は予想とちょっと違いました。

まあこんなキャッチ~なタイトルに惹かれてしまい、

ついつい手に取ってしまったww嗚呼イイお客サンになっちゃったw

というような本との出会いも、良いですよね📚

この本で、日々不足しがちなアジアの思想を補給してくださいっ🥤!!!!(笑)

かこさん