柴田是真~幕末明治の稀代の蒔絵師!

カテゴリー/遺品整理/本・古本・古書/骨董品・古いもの/レトロなおもちゃ/ブルーレイ・DVD・CD・ゲーム/レジャー 人気ブログランキングへ 現在4位です(本・書籍部門)、どうもありがとうございます!

というわけで、昨日は根津美術館へと足を運び

「ZESHIN 柴田是真の漆工・漆絵・絵画」(2012年11月1日(木)~12月16日(日))

を見てきたのであります、素晴らしかったです!!

お客さんもたくさん来ていて、是真ファンとしては嬉しい限りでありました!

人気ブログランキングへ 現在4位です(本・書籍部門)、どうもありがとうございます!

というわけで、昨日は根津美術館へと足を運び

「ZESHIN 柴田是真の漆工・漆絵・絵画」(2012年11月1日(木)~12月16日(日))

を見てきたのであります、素晴らしかったです!!

お客さんもたくさん来ていて、是真ファンとしては嬉しい限りでありました! 柴田是真(しばた ぜしん・1807~1891)は、

幕末から明治にかけて活躍した蒔絵師、日本画家です。

従来の蒔絵師とは異なり、下絵から蒔絵までの全工程を

自らの手で一貫して手がけることにより(普通は分業制)、

粋なデザインと卓越した技巧で、独自の大変優れた作品を生み出しました。

是真は、欧米では最もよく知られた漆芸家で、一定して高い評価と人気を得ています。

ところが戦後日本ではいったん”忘れられた”状況となり、

正当な評価を得ていませんでした(この理由については後で改めて取り上げます)。

そして1980年代以降になってようやく、外国からの評価の逆輸入という形で

国内でも徐々に再評価の道すじをたどり、近年その認知度は高まっているようです。

というわけで、今日は気合を入れてご紹介させていただきますっ!キリッ

柴田是真(しばた ぜしん・1807~1891)は、

幕末から明治にかけて活躍した蒔絵師、日本画家です。

従来の蒔絵師とは異なり、下絵から蒔絵までの全工程を

自らの手で一貫して手がけることにより(普通は分業制)、

粋なデザインと卓越した技巧で、独自の大変優れた作品を生み出しました。

是真は、欧米では最もよく知られた漆芸家で、一定して高い評価と人気を得ています。

ところが戦後日本ではいったん”忘れられた”状況となり、

正当な評価を得ていませんでした(この理由については後で改めて取り上げます)。

そして1980年代以降になってようやく、外国からの評価の逆輸入という形で

国内でも徐々に再評価の道すじをたどり、近年その認知度は高まっているようです。

というわけで、今日は気合を入れてご紹介させていただきますっ!キリッ ———————————————————–

是真の作品は、その技巧の素晴らしさももちろんなのですが、

デザインも大変粋ウイットに富んでいてステキなのです。

例えばこちらの軍鶏の文箱。

———————————————————–

是真の作品は、その技巧の素晴らしさももちろんなのですが、

デザインも大変粋ウイットに富んでいてステキなのです。

例えばこちらの軍鶏の文箱。

「軍鶏蒔絵文箱」

文箱のフタが駕籠のようになっているでしょう?

これは、闘鶏で軍鶏を戦わせる前に

軍鶏に駕籠をかぶせて待機させる様子をあらわしているのです、

実に粋じゃあありませんか!

「軍鶏蒔絵文箱」

文箱のフタが駕籠のようになっているでしょう?

これは、闘鶏で軍鶏を戦わせる前に

軍鶏に駕籠をかぶせて待機させる様子をあらわしているのです、

実に粋じゃあありませんか! 「瀬戸写茶入」

ところがこれ、X線画像で調べたところ、なんと竹でできているのだそうで!

「瀬戸写茶入」

ところがこれ、X線画像で調べたところ、なんと竹でできているのだそうで! 漆で、瀬戸茶入れの土や、釉薬の色や質感を精妙に模しており、

こういった「だまし漆器」ともいわれるいわれる是真の写しものは、

茶道具に多くみられるのだそうです。

お点前の場で、お客さんがこれをてっきり焼き物だと思って手に持ったときに、

「えっっ、なにこれっっ、軽っっ!!∑(゜ロ゜;;;)」

とビックリするのを楽しんだようですよ(笑)

いやはや、お茶目で楽しいですねえ!

漆で、瀬戸茶入れの土や、釉薬の色や質感を精妙に模しており、

こういった「だまし漆器」ともいわれるいわれる是真の写しものは、

茶道具に多くみられるのだそうです。

お点前の場で、お客さんがこれをてっきり焼き物だと思って手に持ったときに、

「えっっ、なにこれっっ、軽っっ!!∑(゜ロ゜;;;)」

とビックリするのを楽しんだようですよ(笑)

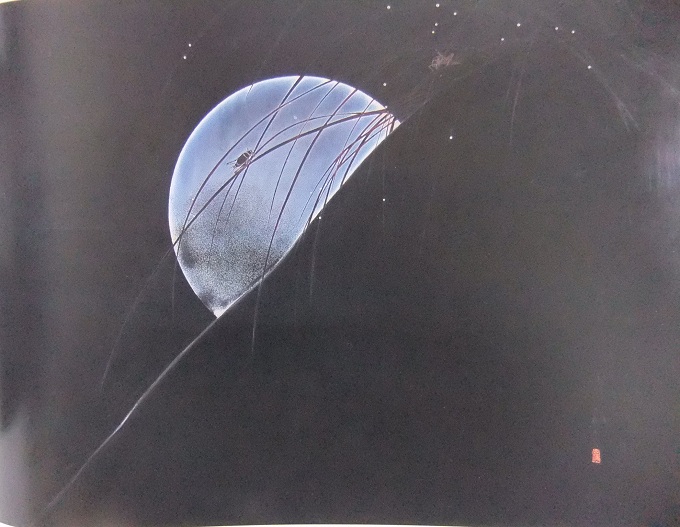

いやはや、お茶目で楽しいですねえ! 「月薄鈴虫蒔絵額」(明治10(1877)年)

秋の夜の情景・・・静寂の中、美しい鈴虫の鳴き声が聞こえてくるようではありませんか。

「緩やかな土坡を高上げして黒蝋色塗とし、満月を銀蒔絵で、

崖から伸びる薄とそれに止まる鈴虫を黒蒔絵で表している。露は銀蒔絵。(図録より)」

大変繊細で、静かで美しい情景です。

これぞジャパニーズ ワビサビ!

———————————————————–

そしてこちら、「だまし絵」なんですよ、わかりますか?

「月薄鈴虫蒔絵額」(明治10(1877)年)

秋の夜の情景・・・静寂の中、美しい鈴虫の鳴き声が聞こえてくるようではありませんか。

「緩やかな土坡を高上げして黒蝋色塗とし、満月を銀蒔絵で、

崖から伸びる薄とそれに止まる鈴虫を黒蒔絵で表している。露は銀蒔絵。(図録より)」

大変繊細で、静かで美しい情景です。

これぞジャパニーズ ワビサビ!

———————————————————–

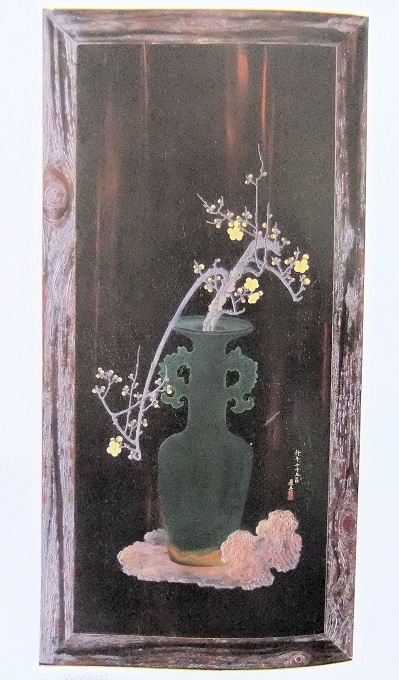

そしてこちら、「だまし絵」なんですよ、わかりますか? 「漆絵花瓶梅図」明治14(1881)年

「一見すると、紫檀の板に、青磁の花瓶に生けられた梅の枝が描かれた漆絵額にみえる。

しかし、木製額とみえるのは、精巧に木目を模造した木目塗で、

地の紫檀の板とみえるのは変塗の一種、紫檀塗である。

作品の重さは約450グラムと驚くほど軽い。

木地に描いた漆絵の作品を、さらに漆絵で模造した、

二重の意味でだまされるトリックアートといえる作品である。(図録より)」

しかもこの作品制作時の是真の御年、75歳!お見事!

———————————————————–

是真は紙に漆で絵を描く「漆絵」を発明し、

絵画・工芸の枠組みを超えた活動を展開しました。

最後に、ワタクシ好みの可愛くてユーモラスな「漆絵」をご紹介!

「漆絵花瓶梅図」明治14(1881)年

「一見すると、紫檀の板に、青磁の花瓶に生けられた梅の枝が描かれた漆絵額にみえる。

しかし、木製額とみえるのは、精巧に木目を模造した木目塗で、

地の紫檀の板とみえるのは変塗の一種、紫檀塗である。

作品の重さは約450グラムと驚くほど軽い。

木地に描いた漆絵の作品を、さらに漆絵で模造した、

二重の意味でだまされるトリックアートといえる作品である。(図録より)」

しかもこの作品制作時の是真の御年、75歳!お見事!

———————————————————–

是真は紙に漆で絵を描く「漆絵」を発明し、

絵画・工芸の枠組みを超えた活動を展開しました。

最後に、ワタクシ好みの可愛くてユーモラスな「漆絵」をご紹介! 「漆絵画帖」より

高らかに唄いあげます、カエルさんの琵琶リサイタル!

「漆絵画帖」より

高らかに唄いあげます、カエルさんの琵琶リサイタル!

よろしければシェアお願いします

2012年11月に投稿した古本出張買取り│くまねこ堂・妻のブログの記事一覧