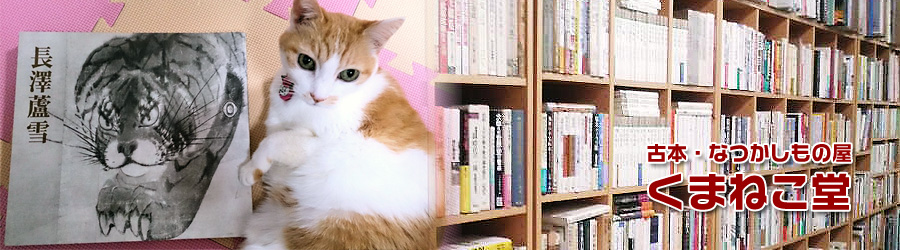

くまねこ堂・妻のブログ

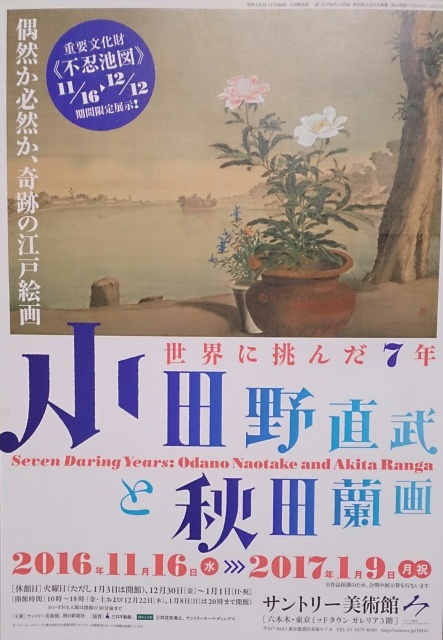

「小田野直武&秋田蘭画」展 江戸時代に東西美術を融合させた絵画

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信

先日(と言っても、もう3週間も経ってしまいました(汗))、

サントリー美術館の「世界に挑んだ7年 小田野直武&秋田蘭画」展に

行ってきました、面白かったです!

小田野直武(1749~80)という名前にピンと来なくても、

恐らく誰もが教科書等で、この人の絵を目にしたことがあると思われます。

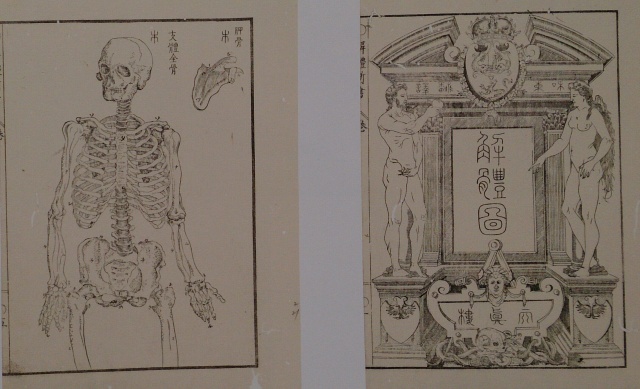

「解体新書」訳:杉田玄白ほか、画:小田野直武/国立大学法人東京医科歯科大学図書館

そう、日本初の、西洋医学書の本格的な翻訳「解体新書」の挿絵を描いた人なのです!

江戸中期、秋田藩の若き武士達によって、

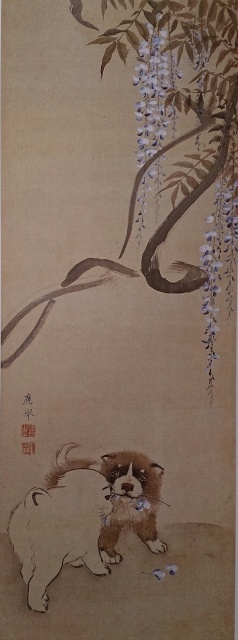

西洋と東洋の美が結びついた珠玉の絵画(秋田蘭画)が描かれました。

その中心的な描き手だったのが、小田野直武です。

直武は江戸時代の奇才・平賀源内(1728~1780)らとも交流を持ち、

西洋の図像や中国の写実的な画風を学び、

日本画・西洋画・中国画の要素を併せ持った独特な絵を描きました。

展覧会図録から一部紹介させていただきます!

————————————

こちらは、秋田蘭画を代表する作品の一つだそうです。

東洋と西洋が融合した不思議な魅力がよくあらわれていますね。

「児童愛犬図」小田野直武/秋田市立千秋美術館/秋田県指定文化財

「西洋絵画から学んだ的確な陰影表現や油彩風の描写などが見られる一方、

円窓と唐子というモチーフは中国絵画や蘇州版画との近似性が指摘されている。

円窓で区切られた斬新な構造で、洋犬の前脚が円窓にかけられ、だまし絵のように

実際に奥行きがあるかのような効果を出している。(図録より)」

————————————

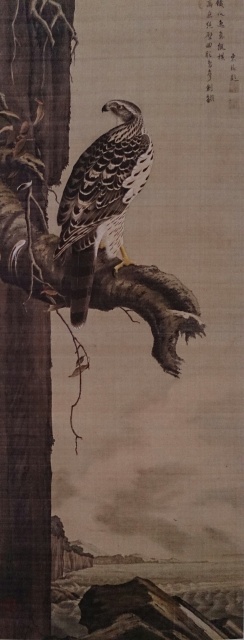

鷹の絵は、武士に好まれたモチーフだったため当時よく描かれていたようですが、

直武の「鷹図」には大きな特徴があります。

素敵な鷹の絵ですが、よくよく見ると・・・

鷹の脇の小枝には、ちぎれた羽が一枚ひっかかっており、

さらに鷹がとまっている枝をよく見ると、フンが付いているんですね![]()

鷹の絵は通常、権力者の威光や勇猛さを示すイメージが強いので、

現実的といいますか写生的といいますか、この描き方は独特だといえましょう。

「発案者ははたして曙山公か平賀源内か。あるいは特別な注文主の好尚に応じて、

その人物の愛鷹を描いた動物肖像画(ちなみに鷹狩は武芸の一ジャンル)で

あったものか。ともあれ、糞便を描きながら、高雅な品格を損なうことのない

直武の技量はみごとである。(図録より)」

————————————

そして、有名なこの絵!

「平賀源内と小田野直武の出会い、西洋絵画と東洋絵画の融合、

芸術と科学の接近、近景と遠景の調和、様々な事象が結びついて生まれた

秋田蘭画の代表作である。(図録より)」

手前の芍薬の鉢植えは写実的な手法で描かれ(実物大の蟻も3匹、精密に描かれています)、

いっぽう池や遠景は銅版画風の細かな手法で描かれており、

遠近の対比が不思議な空間を生み出しているそうです。

また絵の解釈や制作背景を巡っては様々な説が研究がされており、

謎めいた魅力がある作品です。

後に司馬江漢(1747~1818)にもそのテイストを受け継がれることになる

「秋田蘭画」ですが・・

1779年に、秋田蘭画の理論的な指導者だった平賀源内が殺人罪で捕まり、獄死。

同時期に、直武は秋田藩主の佐竹曙山に突然蟄居を命ぜられ、翌1780年に謎の死を遂げます。

その後も秋田蘭画に関わった人達が相次いでこの世を去ったため、

秋田蘭画が画派として存続することはできなかったということです。

それにしても直武の享年は満30歳(数え年32)という若さです、

あまりに惜しまれます・・

参考文献:

聖夜の本日のお客様は・・

カテゴリー/出張買い取り/くまねこ堂通信聖夜の本日の出張買取りのお客様は・・・

なんと内田百閒にゆかりのある方だったそうです!![]()

百閒の貴重な本を見せていただいたり、お話を聞かせていただいたそうです、

どうもありがとうございました!

————————————

先日、くまねこ堂の忘年会がありました。

場所が上野だったため、少し早めに行って

パンダ子(娘・2歳)を散歩させようと上野公園に来てみたら、

あらまあ素敵!!

桜並木がピンク色のイルミネーションで彩られていて、

知らなかったのでビックリしました、すごくキレイでした!

これは「上野恩賜公園 冬桜イルミネーション」というものなのだそうです、

冬桜なんて乙で素敵ですね![]()

それでは皆様、素敵なクリスマスイブをお過ごし下さいませ!

日本の大学の研究室と、アメリカの大学の研究室との違いとは?

カテゴリー/東京都/出張買い取り/本・古本・古書/くまねこ堂通信おととい、くまきち(夫)が、

「今日の買い取り先、とっても面白かったーー!(*>ω<*) 」

」

と言って帰ってきました。

お客様は都内の某有名大学の名誉教授をされておられるかたで、

大学の研究室に伺って本の買取りをしてきたのですが、

買取り作業をしながらお話に花が咲いて

たくさん興味深いお話をお伺いできたそうで、

大変楽しかったそうです、どうもありがとうございました!![]()

お客様はMIT(マサチューセッツ工科大学)でも

教鞭を取られていた方なのだそうですが(す、すごい・・ )、

)、

なんでも、アメリカの大学の研究室は、

日本の大学の研究室の雰囲気とはまったく違っているのだそうです。

アメリカでは今はもう、研究室内に本が全然無いことも珍しくないのだとか・・!!

海外では、論文などの情報はグーグルスカラーやクラウドなどに収まっていて、

情報は共有化されているのだそうです。

引用論文は皆「www.」となっていて、論文も紙の本で改版を出すのとは違って

ネット上で簡単に修正や加筆ができますから、次の論文もどんどん出たりして、

もう本や文書が必要ないということなんですね(汗)。

なので、「ここのところ洋書の相場がどんどん下がっているけど、

その理由の一つがこれなんだろうね~(´ω`)」とぼやいておりました。

ちなみにくまきちがお客様とお話している間、

大量の本の荷運び(3階エレベーター無し)はすべて

ニーミン(♂)と新人アルバイトのフジタン(♂)がやって下さったそうで、

大変お疲れさまでした!![]()

このたびは買取りに呼んでいただきまして、

そしてたくさんの面白いお話をどうもありがとうございました、

主人が本当に喜んでおりました

すでにリピートの買取り予約もいただいているそうで

どうもありがとうございます!

また何卒どうぞよろしくお願いいたします![]()

明治時代の七宝焼の水差、入荷です

カテゴリー/出張買い取り/骨董品・古いもの

買い取り品のご紹介です。

明治時代の物と思われる、七宝焼きの水差です![]()

下り藤に蝶。

青い宝石と呼ばれる、カワセミだそうです。人気のモチーフですね。

全体的に細かい紋様が施されており、ちゃんと手が込んでいます。

以前はこういったお品物も気軽にその辺に置いておけましたが、

今ではうかつに置いておくと、2歳児に

「おままごとするーー!! 」

」

とか言って即遊ばれるので、大変危険です(汗)

たぶん中には、粘土をぎゅうぎゅうに詰め込まれます・・orz

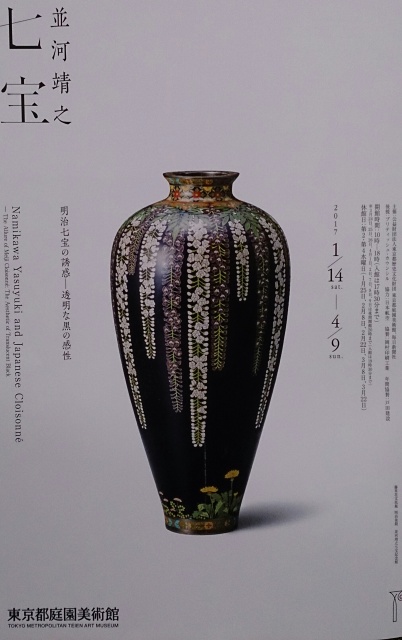

そうそう七宝焼といえば、旧朝香宮邸(東京都庭園美術館)で来年、

西のナミカワこと並河靖之(1845~1927年)の展覧会が開催されるそうですね!

大変楽しみです!(≧∀≦)

並河靖之七宝展 明治七宝の誘惑―透明な黒の感性

2017年1月14日(土)–4月9日(日)会場:東京都庭園美術館(本館・新館)

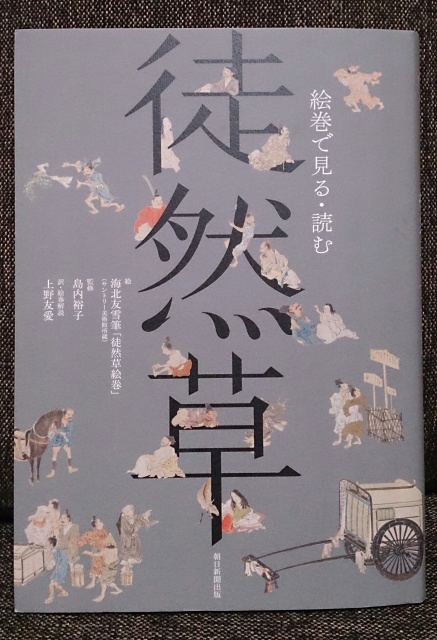

「絵巻で見る・読む 徒然草」 鎌倉時代の随筆を、江戸絵巻と共に楽しむ

カテゴリー/港区/東京都/出張買い取り/くまねこ堂通信美術館の売店でこの本を見かけたとき、思わず

「こういう本を探していたのよー!![]()

![]() 」

」

と叫んでしまいました(心の中でです(笑))。

早速読んでみましたが、大変面白かったです!

「絵巻で見る・読む 徒然草」

絵:海北友雪「徒然草絵巻」/ 監修:島内裕子/

訳・絵巻解説:上野友愛/ 朝日新聞社

常々、古文の授業で習ったような古典的作品を

わかりやすい形で読みたいな~と思っていたのに加え、

海北友雪の絵も同時に見られるとは、なんと魅力的!

海北友雪(かいほうゆうせつ・1598~1677年)は、

安土桃山時代を代表する絵師・海北友松(かいほうゆうしょう・1533~1615年)

の子供で、

三代将軍・徳川家光の乳母・春日局に推挙され、

家光の御用絵師を務めるようになりました。

この本は、

「兼好が書いた鎌倉時代末期の『徒然草』の世界が、

江戸時代の海北友雪によって絵画化され、

それを現代のわたしたちが見て読んで楽しむ、という三層構造(本文より)」

になっています。

友雪による美しくユーモラスな絵巻も

原文と併せて掲載されている現代語訳も、

「徒然草」の世界を知る上で大変わかりやすく、

鎌倉・江戸・平成という3つの時代にまたがって楽しむという感覚も、

歴史の中を旅しているようで面白かったです。

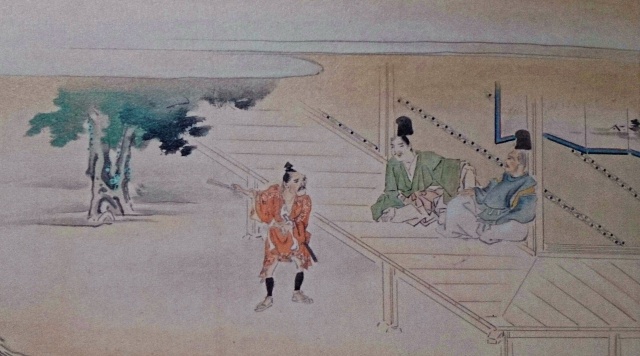

一部ご紹介させていただきます。

————————————

「第七十九段」

何事においても、「そのことを知っている」というふりをしない方がよい。

教養のある人は、知っていることだからといって、そうそう物知り顔をしたりはしない。

それに対して、教養のない人に限って、何でも知っているかのような返答をするものだ。

自分をよくわきまえている人は、慎み深く、人からたずねられない限り、口を開いたりしないものである。それがよい。

絵は、赤い服(生半可な知識をひけらかす者)と、静かに耳を傾ける落ち着いた二人(教養のある人)を対比させて描かれているそうです。

————————————

「第七十五段」

何もすることのない状態が耐えられないという人は、いったいどういう心をしているのか。ただひとりで静かに過ごすことこそよいものなのに。

世間に同調しようとすると、まわりにつまらないことに影響されて心が迷いやすく、

人と付き合うと、耳から入る他人の言葉に左右されて、自分の心を素直に表現できなくなってしまう。

まだ悟りの境地に至らなくても、世間から離れて静かに過ごし、心を安らかにすることこそ、つかの間でも人生を楽しんでいると言えるのだ。

無の境地でたたずむ、兼好のリラックスした様子が印象的です。

心の平穏を得るためにも、思索を深めるためにも、

何もしないでボーっとする時間を持つというのは大切なように思われます。

————————————

「第七十四段」

世間の人は、蟻のように集まっては東西に急ぎ、南北に走る。

老若男女、身分もさまざま。それぞれに行く先があり、帰る家がある。

夜には寝て、朝には起きる。しかし、人間は何のためにせっせと働くのだろうか。

人は生きることに執着し、利益を求めてとどまることがないのである。

老いと死は着実に迫ってくる。しかし、名誉や利益に目がくらんでいる人は、

近づく死期に気づかない。また愚かな人は、老いと死に無駄な抵抗をする。

永遠なんてないと知らないのである。

本の解説に、この絵が「まるで現代の、都会の交差点を見下ろしているようだ」

とありますが、本当にそんな印象を受けます。

いわゆる「メメント・モリ」、いつの国のいつの時代にも不変の警句なのですね。

鎌倉時代は1185年頃~1333年だそうですから、

「徒然草」の時代は今からざっと700年くらい前ということになりましょうが、

生活環境も身の回りの道具も今とは全く違うはずなのに、

結局のところ人というのはいつの時代もあまり変わらないんだなあ・・と

いうのが一番の感想でした。

それにしても、こうやってはるか昔に生きた人の言葉も

生き生きと読むことができる、読書とはやはり楽しいものです。

兼好のこんな言葉で、本日の記事をしめくくりたいと思います。

「ひとり、灯(ともしび)の下に本を広げて読書するのは楽しい。

読書は、この世では会えない人の考えに触れ、

昔の人のなかに心の通じる友を見つけることができる。

これほど心がなぐさめられることはない。(第十三段)」

————————————

本日は東京都港区で出張買い取りでした。

買い取り金額2500円を、犬と猫のためのライフボートさんに

ご寄付いただきましたので、

本日ライフボートさんにお振り込みさせて頂きました。

お心遣いに心から感謝いたします、どうもありがとうございました![]()

(ちょこっと猫の手募金:2016年12月収支報告)

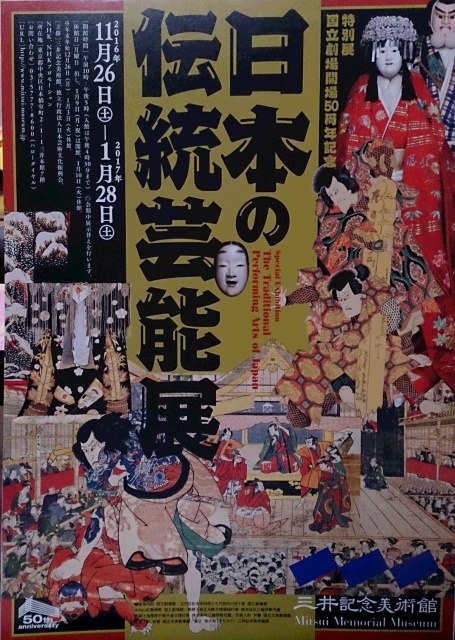

「日本の伝統芸能展」和の美意識と、世界をも唸らせた軽業師

カテゴリー/レジャー/能楽/くまねこ堂通信先日、三井記念美術館の「日本の伝統芸能展」に行ってきました!

昭和41年に開場した国立劇場の、50周年を記念して開催された展覧会です。

日本が誇る伝統芸能である「雅楽」「能楽」「歌舞伎」「文楽」「演芸」

「琉球芸能・民俗芸能」について、面・衣装・楽器・関連する浮世絵などから、

それぞれの美と魅力、歴史などがわかりやすく紹介されており、

伝統芸能にこめられた日本人の美意識や和の心を堪能することができます。

図録から、一部ご紹介させていただきます。

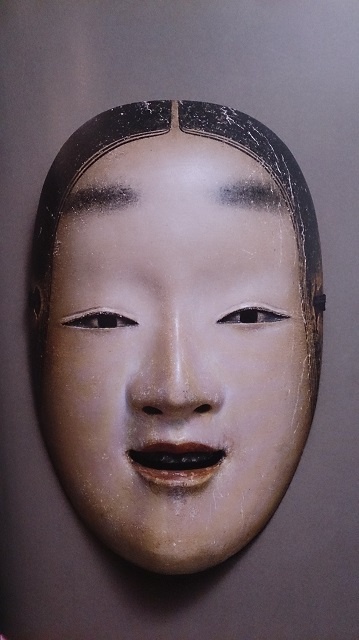

【重文】能面「孫次郎(オモカゲ)」伝孫次郎/室町時代/三井記念美術館

今まで展覧会等で拝見した様々な能面の中でも、

今のところ自分の一番大好きな面です。

この「孫次郎」は室町時代、金剛座の太夫だった能楽師、

右京久次(うきょうひさつぐ:後に孫次郎と改称)によって作られました。

若くして夭折した妻の面影を写したという伝承があることから

「オモカゲ」と呼ばれており、女面の白眉と称されているそうです。

一見左右対称に見えますが、実は細かい部分でわざと左右非対称に作られており、

そのため角度が少し変わるだけで様々な表情に変化します。

微笑みを浮かべた明るい顔、哀愁を帯びた悲しげな顔、妖艶な女性の顔など・・

日本独特の美意識からなるアルカイックスマイルは何とも表現し難い美しさで、

伝承の悲しさも手伝ってか、相対峙するとしんと心が静まり返り、

時代を超えた魂の美しさに魅入られる思いがいたします。

————————————

雅楽の「陵王」という演目で使われる面です。

中国・北斉に蘭陵王長恭(らんりょうおうちょうきょう)という

武才に優れた王がいましたが、あまりにも美男子であったため、

奇怪な仮面を被って戦いに挑んだところ、敵を次々と撃破したという

故事に由来し作られた曲といわれているそうです。

頭に竜を乗せているのが非常に特徴的ですね。

————————————

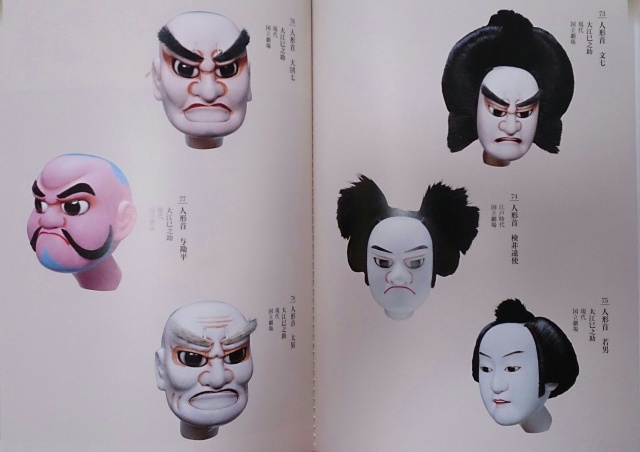

文楽のお人形の首が並んで展示されており、

さらに3人の人形遣い(主遣い(おもづかい)、左遣い、足遣いといいます)が

実際に人形を操っている様子が実物大模型で再現されていたりして、

大変わかりやすかったです。

現在、文楽の人形に使われる首は約四十種ほどで、

特定の一役だけに使う特殊な首をのぞいては

同じタイプの役には共通の首を使用しており、

女方(おんながた・女性役)よりも立役(たちやく・男性役)の首のほうが

はるかに種類が多いのだそうです。

————————————

「黒繻子地雪持竹南天雀文様打掛」五代目中村歌右衛門着用/株式会社三越伊勢丹

五代目中村歌右衛門(1865~1940年)が、昭和3年に実際に着用した打掛です。

全身に大変豪華な刺繍が施され、冬の吉祥文様である雪持竹に南天を添え、

降りしきる雪がダイナミックに表現されています。

あちこちに雀もいるのですが、上部では竹に積もった雪に

雀が触れて雪が崩れ落ちていたり、遠目で見る舞台衣装でしょうに

とても細かいところまで描写されているのですね。

かつて三越では、1907年(明治40年)~1952年(昭和27年)まで

歌舞伎公演の貸衣装業を営んでおり、

人気歌舞伎役者が着用した「由緒衣装」と呼ばれる歌舞伎衣装が多数現存しており、

当時の歌舞伎界の一端を窺い知ることができる貴重なコレクションなのだそうです。

————————————

最後にご紹介するのは、早竹虎吉(生年未詳~1868年/慶応4年)という

曲芸師を描いた浮世絵です。

虎吉は幕末期の軽業名人として知られ、全国を巡業して一世を風靡し、

さらには海外にも渡って成功を収めたそうです。

虎吉は、「曲差し(きょくざし)」と呼ばれる、

長い竹竿(竹竿の上部では、子方が軽業や早替りなどの曲技を披露したり、

動物が乗ったりします!)を肩や足で支えつつ、三味線を演奏したりする、

高度な芸を得意としました。

この絵には11演目が描き込まれています。

横三枚続の絵なのに縦にしか載せられないし、

わかりづらくなってしまって何とももどかしいのですが、、、

よく見たらかなりすごい事をやっているので、

どうしても載せたくなりました!

幕末に日本ばかりか世界をも唸らせた軽業師の名人芸を、

じっくりご覧いただければと思います。

パンダ子通信:早くもお店屋さん?

カテゴリー/東京都/出張買い取り/東京都中央区/育児・子供/くまねこ堂通信自宅に、税理士さんが打ち合わせにいらっしゃいました。

くまきち(夫)と税理士さんが和やかに商談する中、

パンダ子(娘・2歳)はなぜかせっせと自分のDVDを運んできて・・

テーブルにぴっちりと並べられ、あっという間にお店屋さん状態に!

自分のコレクションを客人にお見せしたかったのでしょうか(笑)

ちなみにパンダ子は優しそうな男の人が大好きで、

当店の税理士さんも正にこれに合致するため、

ご訪問の間中ずーーーっとパンダ子から熱視線を送られておりました

おませさんだなーー

————————————

今日の出張買取りは、久しぶりに4件の梯子だったそうです、

しかも2件はリピーター様!ありがたいことでございます。

そして買取りのうち1件は、都内の大変有名なお寺様。

いつも外から通りかかるだけなので、あの中に入らせていただけるとは、

仕事とはいえああなんと羨ましい・・ジーッ( ¬_¬) (*´ω`*)

良質な全集、仏教書、宗教学、専門書、学術書、クラシックCD(大量!)、

DVD-BOX、将棋の本、ゲームソフトなどお譲りいただきました、

皆様どうもありがとうございました!

またぜひどうぞよろしくお願いいたします![]()

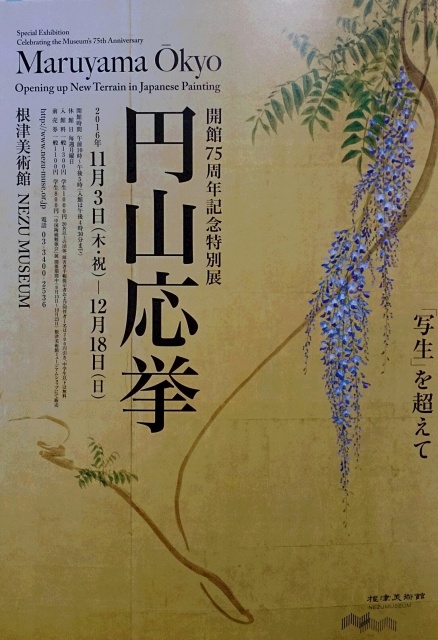

「円山応挙-”写生”を超えて」展と、応挙の手紙

カテゴリー/レジャー

にゃん母(鹿児島在住)が東京に遊びに来たため、

パンダ子(娘)のお守りをお願いして、

現在根津美術館で開催中の「円山応挙-”写生”を超えて」展に行って参りました!

平日だというのにけっこう混んでました、ファンとしては嬉しいですねえ(´∀`)![]()

円山応挙(1733~1795年)は「写生」を重視することにより、

ものの姿かたちをいかに正確に紙の上に捉え、かつ美しく、

魅力的な絵にするかを思案し、それまでにない新しい画風によって

江戸時代半ばの京都で圧倒的な人気を誇りました。

円山・四条派の祖であり、近代日本画の系譜は応挙に始まるといっても

過言ではない、日本絵画史上でも重要な位置を占める絵師です。

そして絵画の力量に加え、応挙は人格的にも優れていたことで有名でした。

温和で奢らず、生真面目で、弟子の面倒見もよい好人物であり、

「温雅で愛すべし」人物だったそうです。

それでは図録から、ほんのちょっぴり作品をご紹介します。

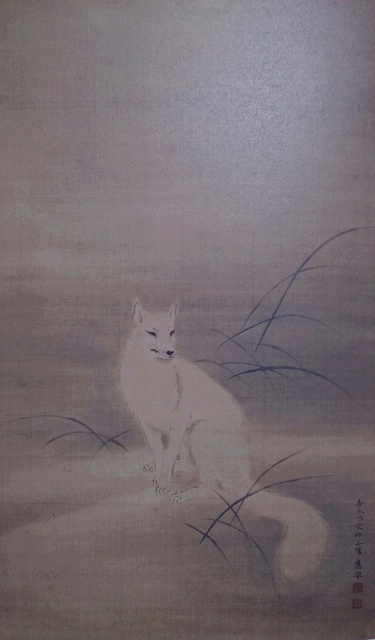

「白狐図」は応挙作品の中でも、(今のところ)私が一番好きな作品です!

白狐(単なる狐ではなく、霊獣だと思われます)の白さは、

白い絵具によるのではなく、周りの淡墨を塗り残すことで表現されており、

そして塗り残しは毛描きの少し外側まで及んでいるため、

毛の柔らかい質感を表すとともに、狐自体がぼうっと光を発しているような

効果を生んでいるそうです。

実際の絵を見ると、本当に「ゾクッ」とするんですよ・・!

体からは幻想的な光を放ち、金色に塗られた目は神秘的で神々しく、

それと同時にまるで生身の女性を見るような艶やかさも感じさせるのです。

寂寞とした秋の野の簡素な背景も効果的で、まさに幽玄の美を感じさせる逸品です。

————————————

「藤花狗子図」1781~89年頃

あまりにメジャーですけれども~~、

でも応挙といえばやはり外せません、「狗子図」!!

この丸っこいフォルムと毛皮のもふもふ感は、何回見ても最高、

時代を超えた可愛さ!![]()

応挙の描く子犬は当時から大人気だったため、同じ画題の作品は多いのですが、

この絵は子犬と共に藤花も組み合わされていて素敵ですね。

ワンちゃんが藤花をくわえて遊んでいて、チャーミング!

「雲龍図屏風」1773年

各隻のサイズは、縦176センチ✖横365センチ、迫力あります。

この画題は古今東西様々な画家たちによって描かれていますので、

もっと奇抜でド迫力のある「雲龍図」も存在しますが、

でもやっぱり応挙の龍は、端正な中にも威厳のある存在感と

躍動感があって素敵です。

図録の解説に、

「あるいはそうした龍以上に素晴らしいのは、それを取り巻く雲の表現である。

墨の滲(にじ)みや暈(ぼか)しを駆使して、水蒸気をたっぷり含んだ大気が

激しく渦巻く様子を描いている。(中略)

見ていて息苦しくなるほどの雲が、触ったらつかめそうな龍を包み込み、

ひいては、厚みのある充実した画面空間を創りあげているのである。」

とあるのですが、実際に絵をじっと見ていると、本当に、

「ズモモモモモ・・・」と空気が渦を巻いて動きだし、

風圧や湿った空気が肌に感じられるかのような錯覚に捉われるのです、

この全体を支配する空気感たるや実に素晴らしい!

そして龍のお目めは意外と優しくてユーモラスなんですよ、

ぜひ大きな実物をご覧になって、お確かめ下さい♪

————————————

最後に。

先日、Eテレの日曜美術館で放映された「ありのままこそ 応挙の極意」を見ていたら、

応挙が子孫に遺したとされる遺言のような手紙が紹介されていて心に残りましたので、

そちらをご紹介してこの記事を終わりたいと思います。

(※手紙は、展覧会では展示されておりません)

————————————

子孫へ

誠を尽くすのに遠慮は無用である。家の流儀に真正直に従う必要はない。

自分で考えもせず、ただ言われたとおりやるだけでは、甚だつまらない。

できるだけ一筋に、自分で自分の心を、腕を、磨いてゆくだけだ。

こんな姿の松をもらい(注:盆栽のこと)、よくよく見ると惜しい気持ちがする。

大木にもなるはずのものなのに、つたない教えを受けて

こんな風に見苦しい形になってしまい、松自身も可哀想に。

とにかく考え方、見方を押しつけるのはやめて、自然に伸ばしてあげればよい。

人には大中小といて、その人となりは、

大は人のため、中はありのまま、小は自分勝手。

ただ、中のありのままで、背伸びはせず、才覚はいらない。

変に飾り立てたりしては、人々が寄りつかないものである。

自然にまかせてありのままでいることこそ、我も人も、共にによろしい。

————————————

参考文献:

「円山応挙展-江戸時代絵画 真の実力者」愛知県美術館/2013年

「円山応挙-日本絵画の破壊と創造 (別冊太陽 日本のこころ)」

パイナップル大の何かが入荷しました!!

カテゴリー/出張買い取り/当店の癒しの看板猫/育児・子供

小さい子は、どんぐりや松ぼっくりが大好きですよね!

パンダ子(娘)もご多分に漏れず、散歩のたびに拾ってきます。

これは近所の公園で拾ってきた、普通サイズの松ぼっくりです。

そしてある日、

「買取りで入ってきた~!(*´ω`*)」

パンダ子に見せたら喜ぶんじゃないかと、

くまきち(夫)が持ってきた松ぼっくりがこちら、

おお~、大きい!

さらに話は続きます、それから1ヶ月後。

家族で国立科学博物館に行った際に、

パイナップルくらいの大きさの松ぼっくりが展示されているのを見て、

「うわ~、うちにあるのも十分大きいと思ってたけど、

世界にはこんなに大きいのがあるんだねえ!∑(゚ロ゚)」

と言って驚いていたら、その2週間後になんと、

「買取りで入ってきちゃった~~!!ヽ(;°ω°)ノ」

すすすすす、すごいなあ!!

しかし、まさにパイナップル大のこの大きさへの驚きもさることながら、

噂をしていたら買取りで入ってきてしまう毎度毎度の偶然に、

一番驚かされてしまいます

それにしても、古今東西の様々な珍品に触れることができて、

パンダ子は果報者だねえ、、、

本日のお客様宅のお猫様!in東京都港区

カテゴリー/港区/東京都/出張買い取り/お客様宅のお猫様!

本日の、出張買い取り先のお猫様です!!

(※写真はお客様の許可を得て掲載させていただいております)

こっ、これはまるで天使のような愛らしさ、可愛いですね~~~![]()

お名前は「はんなちゃん」だそうです、人懐っこい猫ちゃんで

「いっぱい触らせてもらえた~(*´ω`*)」と

くまきち(夫)も嬉しそうでした。

・・余談ですが、くまきちから「名前ははんなちゃん」というメッセージと共に

この画像が送られてきたとき、

「えっ、どれがはんなちゃん? 3匹写ってるけど・・![]() 」

」

とワタクシ本気で首をひねりました・・ふふ・・

後ろのクッションも、本物に負けず劣らず素敵です!!(力説)

本日は誠にどうもありがとうございました、

もしもまた機会がございましたらぜひよろしくお願いいたします!