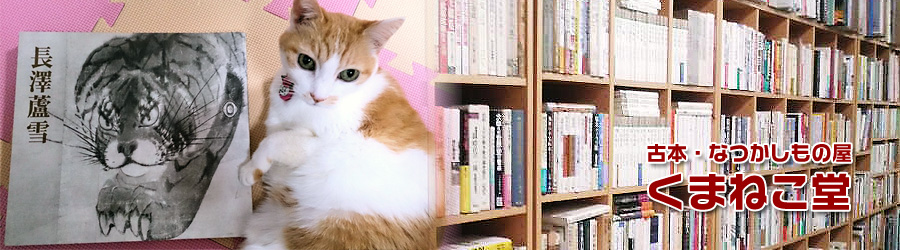

くまねこ堂・妻のブログ

「日本書画鑑定大事典」超高価買取いたします!(先着一名様!)

カテゴリー/本・古本・古書/くまねこ堂通信

くまきち(夫)に、「ブログに書いて~~(人´ω`)![]() 」

」

と乞われたので書きます。

「日本書画鑑定大事典」中野雅宗編著/国書刊行会の

第4巻~第9巻+索引刊を、限定一名様で

超!!高価買取いたします~!!

超!!高価買取いたします~!!

ヾ(●´▽`●)ノ ヾ(●´ω`●)ノ

くまきちが資料に使いたいそうなんですよ、

なので採算度外視で 超

超 高価買取させていただきます!

高価買取させていただきます!

ちなみに第1巻~第3巻はすでに持っているのですが、

こちらの巻もきちんと高価買取させていただきます。

買取りのお問い合わせはこちらから、ぜひお待ちいたしております、

どうぞよろしくお願いいたします!

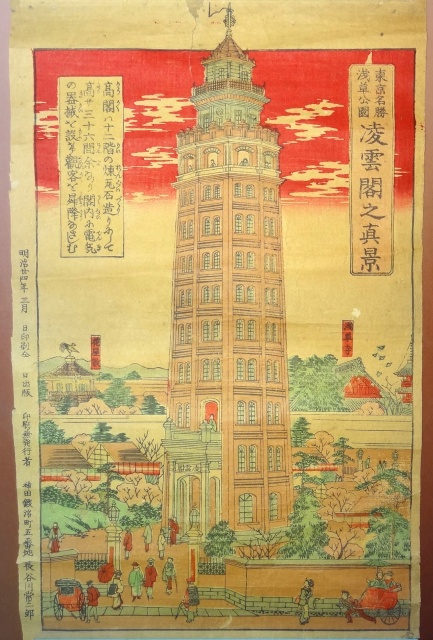

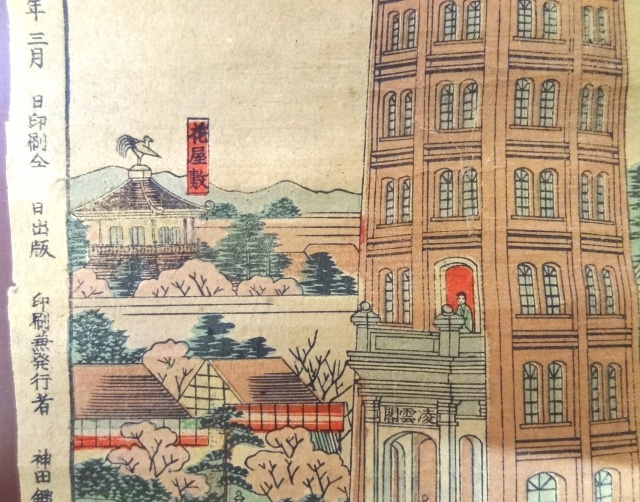

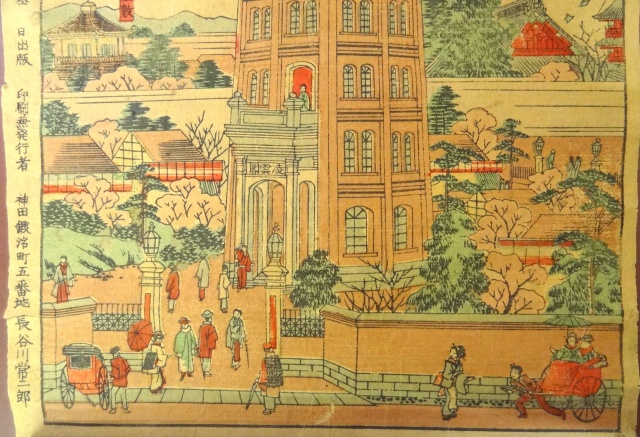

凌雲閣(浅草十二階):明治24年の錦絵

カテゴリー/古い紙物類/くまねこ堂通信

明治から大正にかけて、「浅草十二階」とも呼ばれて親しまれた

浅草のランドマーク「凌雲閣」の錦絵が入ってきました。

ワタクシ凌雲閣、個人的に好きなんです、

なぜだか惹かれるんですよね~![]()

![]()

ウィキペディアによれば、開業は1890年(明治23年)だそうですから、

まだ開業してすぐの頃の姿なんですね。

「雲を凌ぐほど高い」を意味する名前が示すように

当時としては驚きの高層建築であり、

日本初の電動式エレベーターが設置されたことでも有名です。

外観も素敵ですよね!茶色と白のシンプルな色合いはモダンで、

しかも八角形という塔の形が独特な魅力を醸し出しています。

10階まで煉瓦造りで、11・12階は木造。

1階は入り口階、2階から7階は諸外国の物品販売店(計46店舗)、8階は休憩室、

10階から12階は眺望室だったそうです。

へえ~、諸外国の物品販売店が46店舗も入っていたんですね。

今のランドマークと、内容的にはあまり変わらないんだなあ。

絵を見ますと、10階から眺望を眺めている人たちが小さく描かれています。

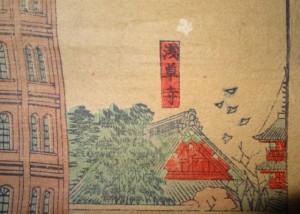

後ろには、花やしきや浅草寺が見えます。

両方とも、今でも浅草のシンボル的存在ですね。

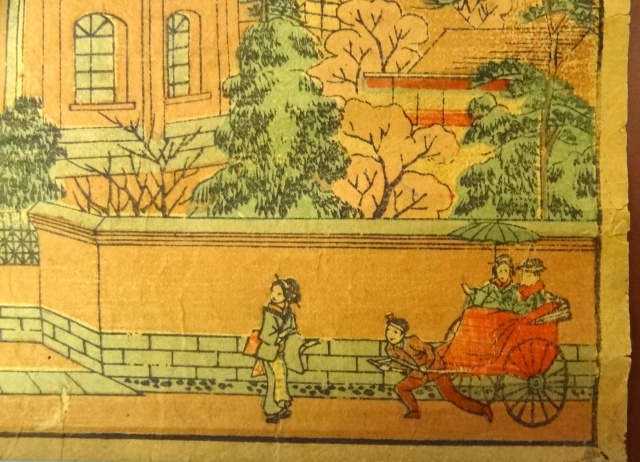

見物客たち。着物に帽子やステッキ、人力車・・

いかにも明治時代らしくていいですね。

ちなみにこちらは、江戸東京博物館に展示されている

ジオラマ(1/10サイズ)です、やっぱり素敵ですねえ

今回の錦絵は、熊本地震の復興資金のためにと、

お客様がコレクションを手放されたものでした。

当店で少しでもお役に立てたようでしたら幸いでございます、

このたびは誠にどうもありがとうございました。

パンダ子通信:トイレトレーニングのお役立ち本

カテゴリー/育児・子供

前回の記事でパンダ子(娘)のトイレトレーニングについて書きましたが、

トイトレに役立ったパンダ子お気に入りの絵本を2冊

ご紹介したいと思います、せっかく古本屋でもありますし(笑) 。

「おんなのこトイレ」JINCO(著)、江東区南砂さくら保育園(監修)/ポプラ社

表紙を見るなり、

「わあ~~~、かわいい!!(*´∀`*)![]() 」

」

と、嬉しそうに目をキラキラさせたパンダ子(娘)。

そして最初のページを開くと、

”ゆいちゃん(主人公)、きょうからおねえちゃんパンツ!”

というシーンから本が始まるのですが、それを見てさっそく

「パンダ子ちゃんも、おねえちゃんパンツはく!!(*>∀<*)」

と言って、すぐにやる気になってくれました

可愛らしい絵とわかりやすい内容で

2歳児の乙女心をグッとつかんでくれたようです(笑)、

とても助かりました!

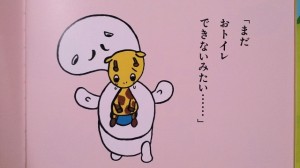

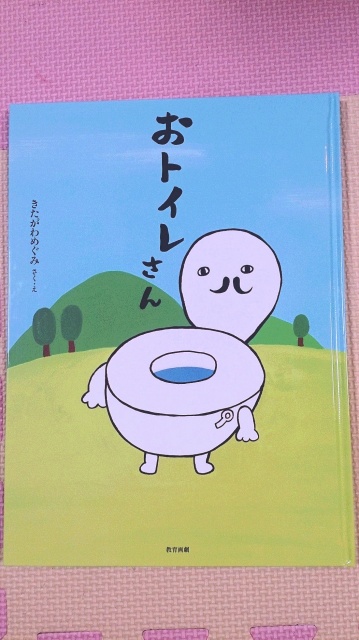

もう一冊はこちらです。

「おトイレさん」きたがわ めぐみ(著)/教育画劇

最初にご紹介した本とはうってかわって

だいぶシュールな感じの絵と内容なんですけど、

こちらはこちらでパンダ子に大ウケでした

主人公の「おトイレさん」の親父ギャグが、なぜかパンダ子に好評(笑)

まだ親父ギャグなどわからないはずですけど、

なんとなく感性で面白いものなんでしょうか(謎)

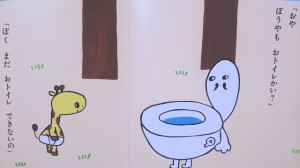

あと本の中に、おむつをした仔キリンさんが出てくるのですが、

パンダ子がまだトイレが上手くいかなかった間は、

私がこのページを読んであげたときに、

「パンダ子ちゃんも、まだおトイレできないの・・(´`)」

と、キリンさんの後に続いて悲しそうな顔をして言って、

「パンダ子ちゃんも、まだおトイレできないみたい・・・(;;)」

と、キリンさんに続いて泣き真似をしながら言っておりました(笑)

子供ながら、ちゃんとキリンさんに自分を重ねながら読んでいて、

面白いなあと思いました(^^)

パンダ子通信:トイレトレーニング!

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信

パンダ子(娘)が2歳になり、季候も春になって暖かくなってきて

始めるにはちょうど良い季節かな?と思い、

先週トイレトレーニングを開始してみることにしました。

こちらの本を一読し、

「カリスマ・ナニーが教える 1週間でおむつにさよなら!トイレトレーニング講座」

ジーナ・フォード(著)、高木千津子(訳)/朝日新聞出版

とても可愛らしい「お姉さんパンツ(トレーニングパンツ)」をたくさん揃え(*´∀`*)、

成功したときに貼るトイレシールも用意し、

おまる(2階用)と補助便座(3階用)を用意して、

いざ、トイレトレーニング開始です!!

・・いやー、しかし、最初の5日間というものは、

正直けっこうつらかったです(私が)・・

いきなり「お姉さんパンツ」をはかせてしまったほうが

おもらしして濡れる感触がイヤでおぼえやすい、というのを聞き、

さっそくおむつではなくパンツをはかせてみたのですが(就寝時と外出時は除く)、

いや~~最初の5日間は、3回ほど成功した以外は

おもらしおもらしの連続で!

ひたすらおしっこをふきまくり、洗濯をしまくりで、

「え・・・トイトレってこんなに大変なん・・・?? 」

」

というのが、正直な感想でありました(汗)

このやりかたでいいのかなあ、

あるいはもうちょっと大きくなってからトイトレしたほうが良かったのかな?

などと自分の中で迷いも生じ始めたのですが、

おもらしを拭く私の後ろから、パンダ子が

「ママ、おしっこ、ごめんね(´`)」

と気づかってくれたり((TдT)ジーン・・)、

何よりパンダ子本人が大変やる気まんまんで、

おまるやトイレにも進んで座りたがり、お姉さんパンツもはきたがります。

・・パンダ子本人にこんなにやる気があって、しかも気づかいまでしてくれるのに(汗)、

私がへばってしまってはあまりに申し訳ないっしょ!!ということで

気を取り直してそのまま続行したところ、

6日目にどうやら突然コツを掴んだようで、急に

「ママ、おしっこ!」⇒おまるでジョーッ

ができるようになりました!!(゚ロ゚屮)屮

それから一週間ほど経ちましたが、おしっこは今のところほぼ失敗なくできており、

うんちもおととい初めて成功しました。

まだ、

・外出時もパンツでいられる

・就寝時もパンツでいられる

・服やパンツの着脱を自分でする

・排泄のあとに自分でトイレットペーパーで拭く

という課題も残っていますし、すべてできるようになるまでには

まだ気長にやっていかなければいけないと思いますが、

やる気のあるパンダ子に助けてもらいつつ(笑)

一緒にがんばって参りたいと思います。

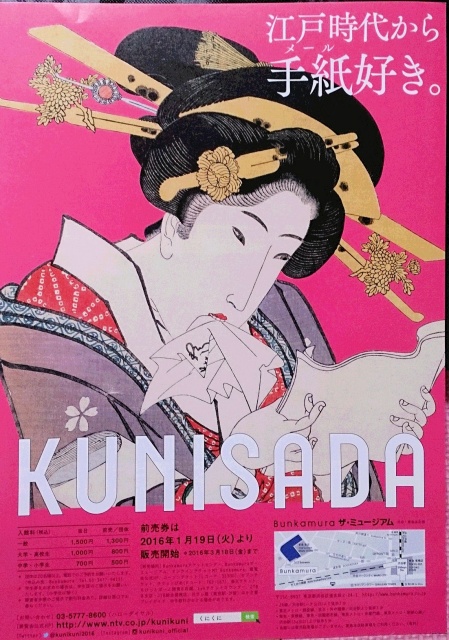

「わたしの国貞」展に行ってきました!

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信さて、前回に引き続き

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の

「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」展をご紹介させて頂きます。

今日は国貞のご紹介ですね!

———————————————————–

今回見ていてつくづく思ったのは、

絵師の人たちの力量はもちろん言うまでもないのですが、

彫師や刷師の人たちも凄すぎ!∑( ̄ロ ̄|||) ということでした。

たとえばこちらは隅田川の花火大会を描いた物なのですが、

隅田川の花火大会の賑わいを描いた絵なんですけれども。

もうね、両国橋にびっしり乗っている群集の細かさとか半端なくて、

口あんぐり開けて見てしまいました、

こんなに小さいのにちゃんと顔も描いてあるんですよ!

川に所狭しと浮かぶ小舟や、茶店の中の様子などもすごく細かくて、

もちろん描く人もすごいですけど、いやもうこんなのどうやって

彫ったり刷ったりしてるんだ!?って、その職人魂に頭が下がる思いでした。

浮世絵とは正に、絵師・彫師・刷師の三位一体の結晶だということを、

改めて実感できた次第です。

着物の柄も一人一人、緻密に再現されていて素敵ですよねえ。

当時浮世絵は、今でいうファッション雑誌のような役割も果たしていたようですから、

絵を見ながら「私もこういう柄の着物欲しい!」「こういう櫛欲しい!」と

きっと購買意欲をそそられたことでしょう。

花火というよりレーザー光線のような感じですね(笑)

ちなみに江戸時代の花火の色は暗赤色だけだったそうですので、

おそらく今の我々が見たら色も形も甚だ物足りなく感じてしまいそうですが、

当時の人達にとっては興奮に足る素晴らしい娯楽であっただろうことが

華やいだ絵から伝わってきます。

花火のドーンという音や、人々の賑やかな喧騒が今にも聞こえてきそうですね!

———————————————————–

これなんかも、団扇の細かい透け具合とか、櫛の緻密な装飾、

黒髪の流れるような線など、一体どうやって彫ったり刷ったりしてるの!?

って感じでした。本当にすごい職人技だと思います!

ちなみに題材になっている「邯鄲」はお能になっており、私も好きな演目の一つです。

立身出世や栄華も夢のようにはかないもの、という意の中国の故事が元となっており、

背景の山水画にその情景が描かれています。

手前の女性の現実的な色合いと、

夢の中のような藍一色の背景との対照が印象的です。

———————————————————–

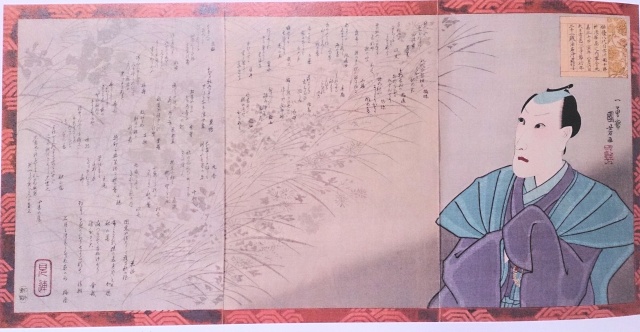

「姿海老屋内 七人 つるじ かめじ」歌川国貞/1825~30年

吉原を代表する高級遊女が、2人の禿を従えて

夜桜が浮かぶ道中を行く姿を描いています。

文政期末に「ベロ藍」という人工絵の具が日本に輸入され、

斬新な色合いが好まれて盛んに用いられました。

藍色の濃淡だけで描かれた錦絵は「藍摺絵」と言われ、

渓斎英泉(1790-1848年)がはじめて描いて評判を呼んだそうです。

本図も、非常に独特な魅力が感じられました。

藍色だからこそ、幻想的で得も言われぬ妖艶さが漂っているんですよね。

———————————————————–

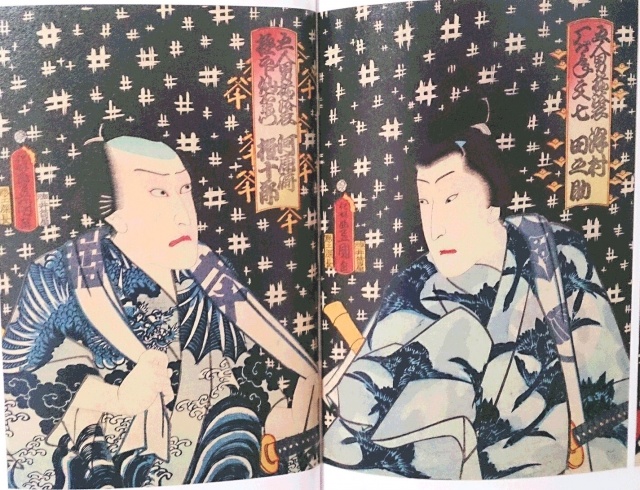

役者浮世絵も、このくらいの時代のものになってくると

役者さんの写真がけっこう残っているので、見比べてみると興味深いですね。

右が三代目・澤村田之助(1845(弘化2)年 – 78(明治11)年)、

左が初代・河原崎権十郎(1838(天保9)年 – 1903(明治36)年)です。

図録の解説には、この絵が描かれた頃、田之助が権十郎に執拗ないじめを

加えていたと書かれていますが、え、そうなの??

しかしいずれにせよ、この後2人の明暗は大きく分かれることになります。

権十郎は数々の苦難を乗り越えたのち、

明治7年(1874)に九代目・市川團十郎を襲名。

五代目・尾上菊五郎、初代・市川左團次らとともに

「團菊左(だんきくさ)」と呼ばれる明治歌舞伎の黄金時代を築きました。

大衆的娯楽にすぎなかった歌舞伎を芸術の域にまで高めた團十郎は、

「劇聖」(げきせい)と謳われ人々の尊敬を集め、

また熱心に更新の指導にもあたり、有望な若手を育て上げました。

一方の田之助は、わずか16歳で立女形に昇進し、

人気・実力・美貌と3拍子揃ったカリスマとして一躍歌舞伎界の寵児となりましたが、

1862年に舞台で宙乗りの演技中に落下、

そのときのケガがもとで脱疽を患ってしまいます。

病状は悪化していき、ヘボン博士の執刀により四肢を切断。

それでもなお、不屈の精神で舞台に立ち続けますが、

やがて精神の異常をきたし狂死。享年わずか33歳の若さでした。

———————————————————–

と、ここまで記事を書いたところで、くまきち(夫)に

「そういえば今、店に国貞が30枚くらいあるよ~(-ω-)」

「エッッ!?(; ・`д・´)」

そ、そんな身近にあったのか、さすがは骨董屋・・・(; ・`д・´)オソルベシ!!

ちなみに国芳と国貞では、かなりの割合で国貞のほうがよく出てくるんですって。

そうか~、やっぱり国芳のほうがレアなんだなあ・・・

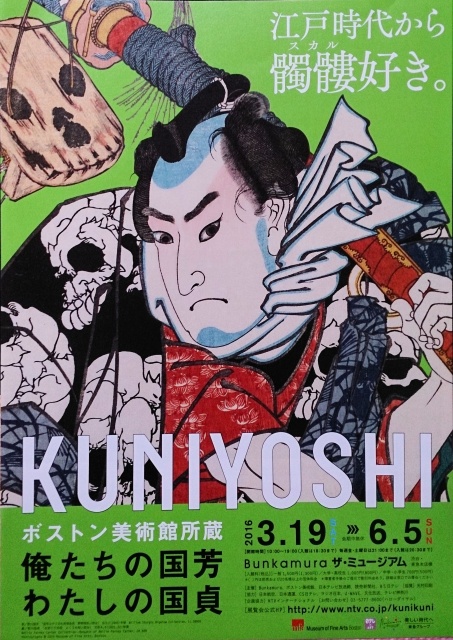

「俺たちの国芳」展に行ってきました!

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信

時間があいてしまって申し訳ございません。

先日(といってももう3週間以上経ってしまいましたが(;;^^) )、

)、

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の

「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」展に

行って参りました!

いやあ~、すごかった!!![]()

歌川国芳(1797-1861年)や歌川国貞(1786-1865年)の浮世絵自体は、

今までもちょくちょく見てはいるのですが、

これほどの質と量のコレクションが一堂に会するのを見たのは初めてで圧巻でした!

それも道理で、今回はボストン美術館が所有する14,000枚を超える

国芳&国貞の浮世絵から厳選された名品が展示されており、

1876年のボストン美術館開館以来初の大規模な国芳・国貞展なのだそうです。

しかもこれらの作品は一度貸出しされると5年間は公開されなくなるため、

本展は大変貴重な機会なんですって!

なのでもし行こうかどうしようか迷っておられるかたは、

ぜひ迷わず足をお運び下さいませ!![]()

会場に入って作品を見始めて、まず何に一番驚いたかというと、

絵の色の鮮やかさでした。

浮世絵は非常に退色しやすく、特に江戸期のものは

仮に買取などで出てきても当時のままの美しい状態で出てくることは非常に稀です。

でも今回の展覧会で飾られた作品たちは、まるでついこの間刷ったばかり

なんじゃないかと錯覚するほど色鮮やかで紙の状態も美しく、

ああ、本来の浮世絵はこんなにキレイな色なんだなあ・・とつくづく思いました。

明治時代当時、安っぽい大衆娯楽だと日本人たちに見下されていた浮世絵を、

大量に収集してアメリカに持ち帰ったビゲローをはじめとする外国人コレクターたち、

そして寄贈以来これらをずっと素晴らしいコンディションのままで保存してくれている

ボストン美術館には、本当に感謝をしなければいけないと思います、、、

さてそれでは、いくつか図録から紹介させていただきます、まずは国芳から!

———————————————————–

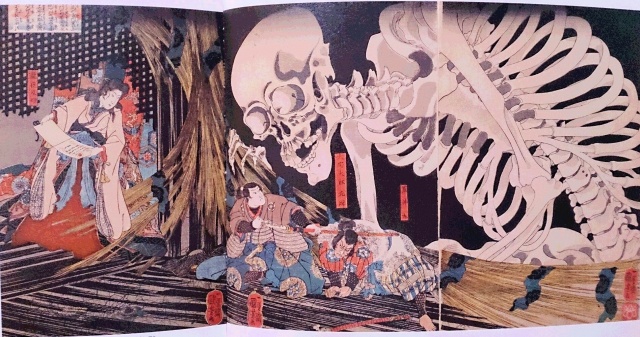

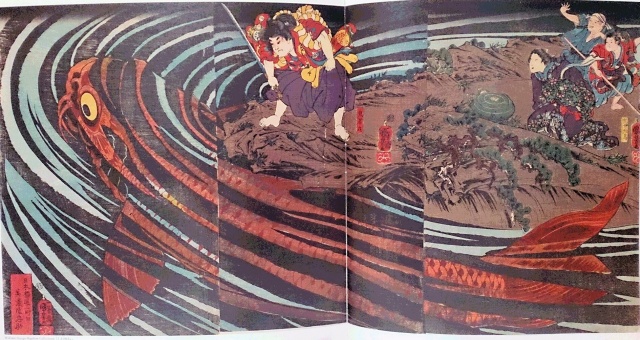

山東京伝の「善知鳥安方忠義伝」の一場面を描いたものですが、

原作ではたくさんの等身大の骸骨が現れるところを、

国芳はご覧の通りの迫力ある巨大骸骨に変更し見る者の度肝を抜いたのだとか、

本当に斬新で見事な構図ですよね!

三枚続の浮世絵はちょうど映画の大画面ように見えて、

非常にドラマチックで迫力があります!

———————————————————–

鬼若丸とは、のちの武蔵坊弁慶です。

比叡山延暦寺に稚児として預けられ修行していた頃、

古池鏡ヶ池に棲む人に害をなす巨大な緋鯉を退治した逸話が描かれているそうです。

「ゴゴゴゴゴ・・・」という不気味な効果音とBGMとともに

巨大な鯉が悠然と泳いで登場し、観客が驚愕する、

そんな映画のワンシーンを見ているかのようなすごい臨場感でした。

———————————————————–

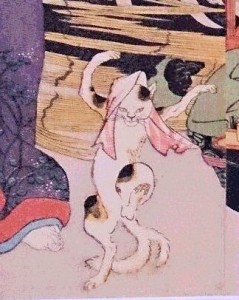

「見立東海道五拾三次岡部 猫石の由来」歌川国芳/1847年/大判錦絵三枚続

猫好きならば、やっぱりこの絵は外せませんよねーー!(*≧∀≦*)

化け猫の話を題材にした、歌舞伎の舞台が描かれているそうなんですけれども。

ついつい、手前で踊っている猫又ちゃん2匹に目が行って顔がにやけてしまいます(´∀`)

まさか舞台で本当に踊っていたわけじゃないんでしょうけどねえ(笑)

———————————————————–

「八代目市川團十郎死絵」歌川国芳/1854年以降/大判錦絵三枚続

「死絵(しにえ)」とは、主に歌舞伎役者が死去したとき、

その訃報と追善を兼ねて版行された浮世絵のことをいいます。

嘉永7年(1854)、当時32歳で人気絶頂だった八代目市川団十郎が、

大坂島之内の旅宿で突如自殺を遂げました。動機は不明だそうです。

200種以上ともいわれる死絵が出版され、

その数は空前絶後で團十郎人気の絶大さを物語りますが、

その多くが凄惨な現場や動機を邪推したり、悲嘆にくれる團十郎ファンを

滑稽気味に描くなど、興味本位な表現に終始していたそうです。

そんな中、国芳による死絵は一線を画します。

モノトーンの秋の野の背景、秋の寂しさをからめた句歌をバックに、

なんともいえない悲しげな表情でたたずむ團十郎の姿。

そのはかなく美しい絵からは、国芳の深い哀悼の意が感じられ、

心を打つものがありました。

———————————————————–

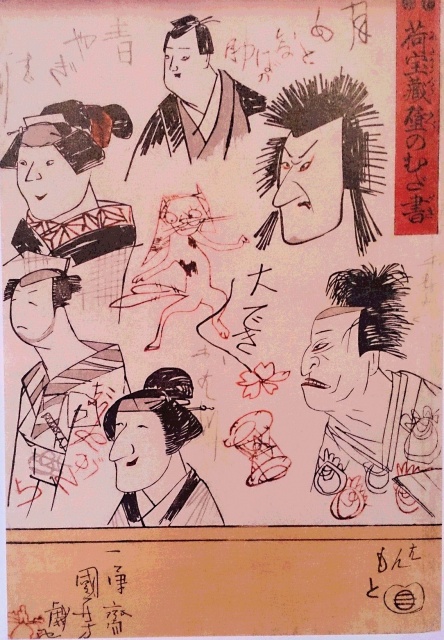

茶目っ気たっぷり、ユーモアたっぷりの絵もたくさん描いている国芳ですが、

この絵も何度見ても笑ってしまいます、

ニャロメが崩れたような猫又さんが最高(´∀`)![]()

壁に落書きしたような筆致でわざと描いており、

そのアイディアが本当にすごいなあと思います。

役者似顔絵の一種で、タイトルの「荷宝(にたから)」は

「似たから」にかけているのだそうです。

そして会場のミュージアムショップでは、

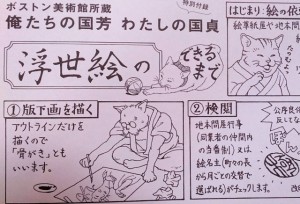

あとちなみに、今回の展覧会の図録には、

浮世絵ができるまでの工程を説明してくれるこんな付録の紙が付いているのですが、

きっと国芳が大の猫好きだったのにちなんでいるのでしょうが、

実に粋で楽しいですよねえ![]()

では次回の記事では国貞をご紹介します、お楽しみに!

「安田靫彦展」(東京国立近代美術館)に行ってきました

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信

いいですよねえ~このチラシ!

「いざ、竹橋」「待ちかねたぞ」というセリフを義経と頼朝に言わせるあたり、

ナイスセンスでございます(´∀`) (竹橋は、国立近代美術館がある場所です。)

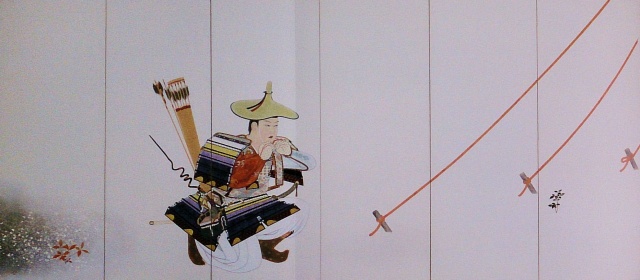

このチラシにも使われている「黄瀬川陣」が、やはり白眉でございました。

大きな屏風の中で、非常にシンプルな構成ながら

緊張感のある二人の関係の距離感を感じさせ、その後の2人の運命を予感させて

胸に迫るものがありました。

(以下、展覧会図録からご紹介させて頂きます)

靫彦自身の解説によれば、義経には前途の運命を予感させる寂しさを、

頼朝には明るい将来を背負った強さや華々しさをあらわそうとしたのだそうです。

「黄瀬川陣」安田靫彦/1940(昭和15)年/東京国立近代美術館/重要文化財

———————————————————–

見た瞬間、画面全体に沈鬱な悲しみが覆っていました。

タイトルを見ると「遣唐使」、そうか・・・

遣唐使に選ばれることはきっと非常に名誉なことであったと思いますが、

奈良時代に中国に渡るというのは命がけの航海が伴いますし、

しかも長期間中国に滞在しなければならなかったでしょうから、

家族からしてみれば悲しい別れ以外の何物でもないでしょうね・・

そんな家族の思いに寄り添ってこの絵を描いた靫彦さんは、

きっと優しい人だったんだろうなあ、と想像してしまいました。

ところでこの絵は、靫彦16歳の時の作品なんです!

歴史画で有名だった小堀鞆音(1864 – 1931年)に弟子入りして

絵の勉強を始めたのは、靫彦少年が14歳のときでした。

わずか2年でこんなに描けちゃうんですね、すごいですねえ、、、

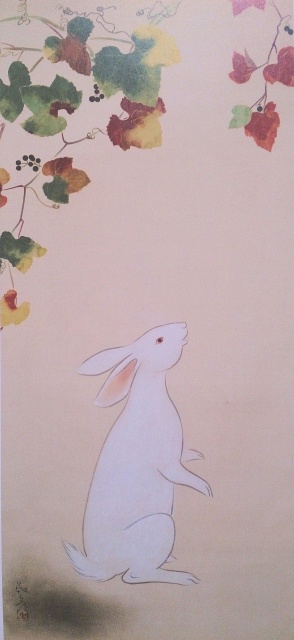

———————————————————–

シンプルな絵ですが、可愛らしかったので載せてみました(*^^*)

———————————————————–

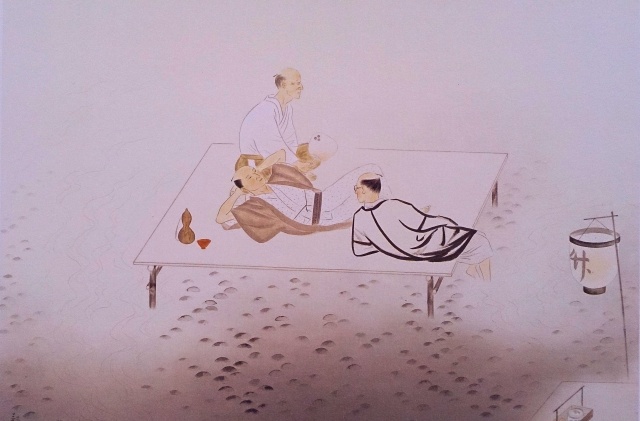

「鴨川夜情」安田靫彦/1932(昭和7)年/茨城県近代美術館

奥が青木木米(1767-1833年)、手前左が頼山陽(1781-1832年)、

手前右が田能村竹田(1777-1835年)。

江戸時代でも指折りの文化人3人が、鴨川で涼みながらゆったりと語り合う様子は、

気心の知れた友同士で過ごす至福の時が感じられ、とても素敵でした。

———————————————————–

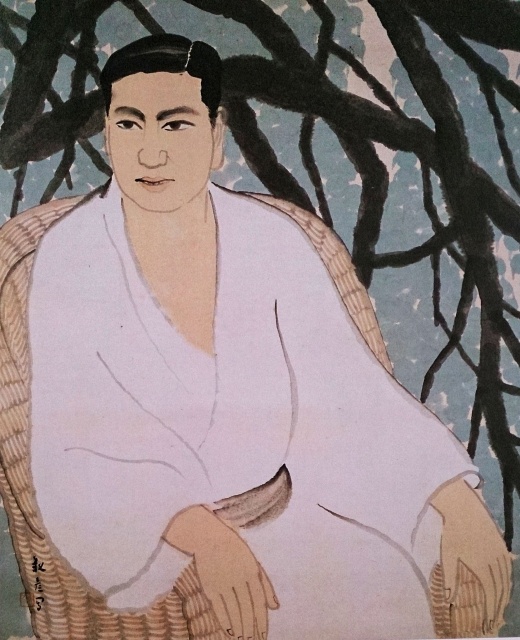

「今村紫紅像」安田靫彦/1916(大正5)年/東京国立博物館

盟友であった今村紫紅(1880年 – 1916年)の肖像画。

わずか35歳で夭折してしまった紫紅の、追悼展覧会のために描かれました。

紫紅の生前の精悍さと、盟友の早すぎる夭折に対する悲しみが

静かに伝わってくる絵でした。

———————————————————–

最後に、靫彦の芸術について語った速水御舟(1894-1935年)の文章を

ぜひご紹介させて頂きたいと思います。

「安田さんの芸術については事新しく述べるまでもないが、一言にして尽すと、

安田さんの芸術の特色はあの馥郁たる匂ひにあると思ふ。

梅の花か何か非常にいゝ匂ひが漂つてくる。それは何処に咲いているのか、

ハツキリ所在はわからないが実に馥郁としてゐる。安田さんの人格にも

さういふ感じがあるが、作品には特にその感が深い。

尤もこちらが粗暴な気持であつたりすると、安田さんの芸術は手頼りないものに

感じられるかも知れない。そんな人には、花の匂ひもわからず、

安田さんの姿も見えないだらう。

つまり粗笨(そほん)な人が安田さんと相撲をとつた場合、

負かすことが出来るやうな気がするのと同様に、

安田さんの芸術から馥郁たる匂ひを感じることの出来ない人は、

その心に持合わせのものが何か足りないのではないかと思ふ。

考えてみると、あゝいふ芳香を放つ芸術は現代はもとより古人のふちにも

極めて稀れであらう。」

(速水御舟「安田靫彦論」『美術評論』四巻一号、1935年1月)

なるほど・・・

実際に展覧会を見に行って、なんとなく思い当たるふしがありまして、

御舟の言葉はストンと胸に落ちました。

というわけで、もし安田靫彦展に足を運ばれる際には、

ぜひ入り口で心を安らかにしてから

会場にお入りいただければと思います![]()

ところで、安田靫彦(1884-1978年)は幼少の頃から病弱で、

若いころ長い療養生活を強いられたりしたにもかかわらず

94歳という長寿を全うし、その画業は8明治・大正・昭和にかけて

80年にも渡ったそうです!本当に素晴らしいことですね。

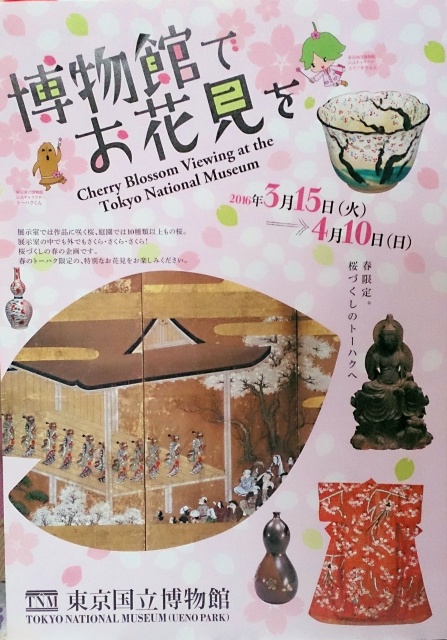

東京国立博物館「博物館でお花見を」展&鈴木長吉について

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信先日、東京国立博物館の「博物館でお花見を」展に行ってきました。

縄文時代から近代の美術品まで、大変多岐に渡る時代&ジャンルのものが

展示されておりますので、日本の美術史をざっとですが

一通り肌で感じることが出来て楽しいですね。

今はお花見にちなみ、桜にちなんだ名品が展示されていたり、

桜スタンプラリーがあったり、

あと博物館北側の庭園が公開されています!

こちらの庭園は、春の桜の季節&秋の紅葉の季節にしか公開されませんので、

ぜひセットで足をお運び下さいませ、とてもキレイですよ![]()

色々印象に残る名品がありましたが、個人的には

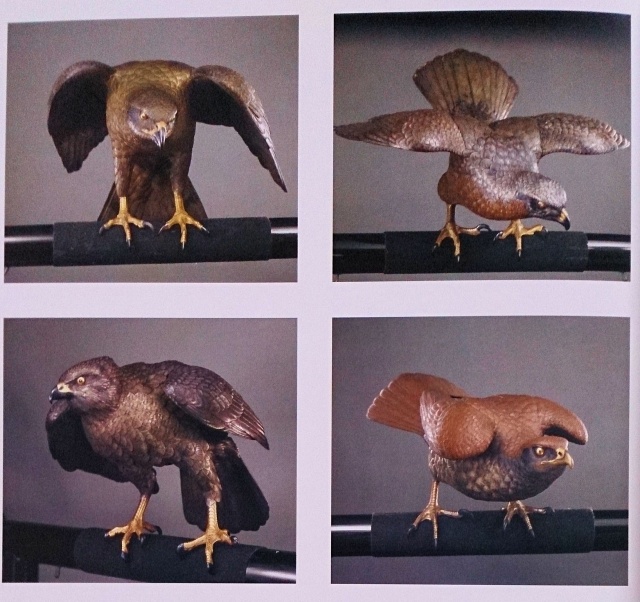

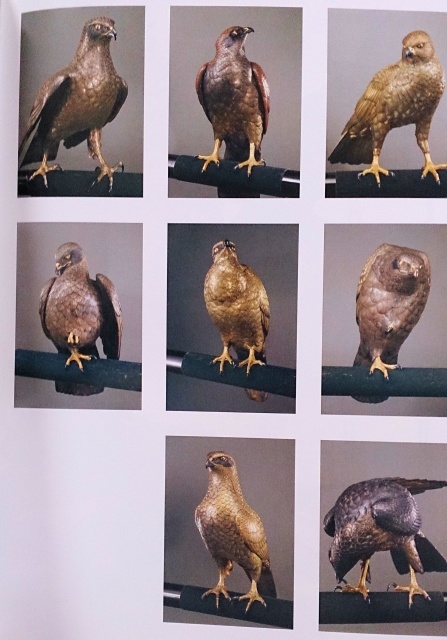

鈴木長吉(すずき ちょうきち、1848-1919年)の鷲置物が見られたのが

嬉しかったです。こちらの作品です(白黒写真ですみません )。

)。

鈴木長吉「鷲置物(重要文化財)」1893年(明治26年)/東京国立博物館蔵

銅・金でできていて、高さは45.5センチ。

羽根をぐわっと広げた姿は今にも動き出しそうにリアルで、

鋭い目つきや力強い鉤爪など、精悍で大変迫力がありました。

近くで見てみると、小さな羽根一枚一枚にいたるまで

大変細かい線で表されていて見事なのですが、

上の写真では残念ながらその凄さが全然わからないと思いますので

長吉の別の作品になりますが、ご参考までにこちらの写真も

載せさせていただきたいと思います。

鈴木長吉「十二の鷹」明治26(1893)年/東京国立近代美術館蔵

長吉さんの作業の精緻さがおわかりいただけましたでしょうか

「十二の鷹」はその名の通り、様々な姿の12羽の鷹を、

金・銀・赤胴・四分一・素銅などを使って作り出した作品なのだそうです。

鈴木長吉は、1874年に起立工商会社の鋳造監督に就任。

1896年には帝室技芸員に任命されています。

大作の多くは海外の万博に出品され、アール・ヌーヴォーの名付け親である

フランスの画商ビングが、長吉の「孔雀大香炉」という作品を見て、

「アーティストの手によるもっともすぐれたブロンズ作品」と讃え、

イギリスの現ヴィクトリア&アルバート美術館が莫大な予算を投じて購入したそうです。

このように、長吉の大作は海外の万博などを通してほとんど海外に渡ってしまったため、

日本で実際に見られる作品は少ないそうです。

———————————————————–

本日の参考文献はこちらです!

「近代美術の巨人たち 帝室技芸員の世界」サントリー美術館図録(平成8年)

「近代美術の巨人たち 帝室技芸員の世界」サントリー美術館図録(平成8年)

「PARIS オートクチュール 世界に一つだけの服」に行ってきました

カテゴリー/レジャー

にゃん母(鹿児島在住)が、東京の我が家に長く滞在して

パンダ子(娘)を見てくれたおかげで、

今回かなり色々な美術館に行くことが出来ました!![]()

すごく勉強になったし楽しかったし、にゃん母には心から感謝です、

またのご上京を心からお待ちしております!!(笑)

すでに、「勝川春章」展、「宮川香山」展、「近代百貨店の誕生 三越呉服店」展

はご紹介させて頂きましたが、それ以外にも色々行くことができました、

今日から駆け足でご紹介したいと思います。

———————————————————–

こちらの展覧会は、当店のアルバイトさんの1人が

アシスタントとしてかかわっておられるということで、行って参りました♪

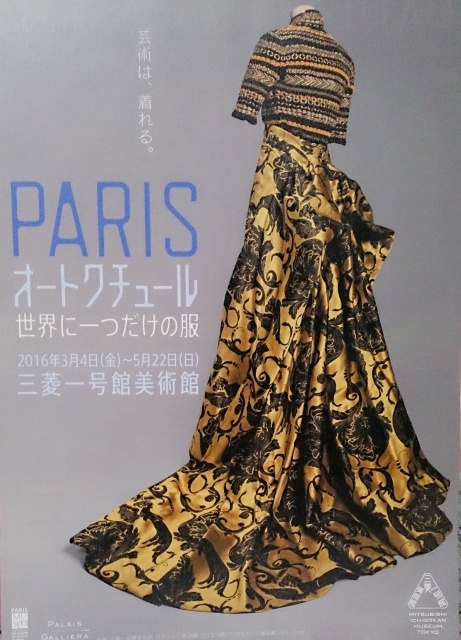

「PARIS オートクチュール 世界に一つだけの服」 三菱一号館美術館

オートクチュールとは、

Haute=「高い」「高級」・Couture=「縫製」「仕立て」という意味なんですね。

19世紀後半のパリで誕生したオートクチュールは、

パリ・クチュール組合の承認する数少ないブランドにより、

顧客の注文に合わせてデザイナー主導で仕立てる高級服として

知られているそうです。

高級生地を惜しみなく使い、一針一針丁寧に縫製されたオーダーメイドの一点物。

皇室・王室、ファーストレディ、大富豪、女優などの大スター、

といった社交界の花形たちが実際に着用したであろう、

正に「世界に一つだけ」の贅沢なドレスの数々が展示されており、

女性ならば思わず

「ああ、一度でいいからこんなドレスを着て、パーティに颯爽と現れてみたい・・・」

とため息をついてしまうこと確実ですが、さらに

「でもこんな細いウエスト、入らんわーー 」

」

と違うため息もついてしまうという・・(いや自分のことです、ふっ・・)

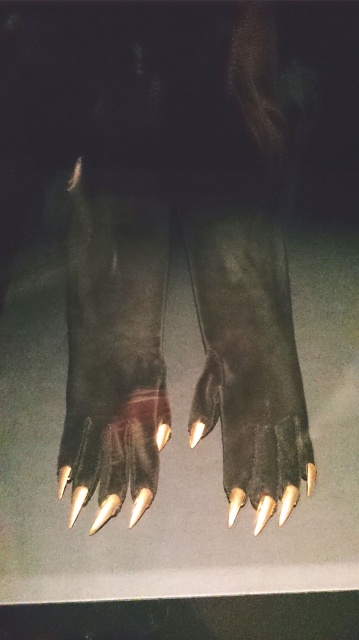

エルザ・スキャパレリ(1890-1973)という人が

1930年代に作ったイヴニング・グローブで、その名も「爪」だそうです。

キャットウーマン的で面白いですね(笑)

ちなみに19世紀後半に誕生したオートクチュールですが、

現在はどうかといいますと、

「1946年オートクチュール組合に所属しているメゾンの数は

約100あったと言われています。それが50年代前半には約60にまで、

90年代にはとうとう18メゾンにまで減少しました。」

(「ファッションプレス オートクチュールの加盟ブランド」より)

なおさら、今回のようにオートクチュールをごく間近で見られるのは

貴重な気がして参ります。

パンダ子通信 2歳:新友達のパンダさん

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信

おかげさまで、パンダ子(娘)が無事2歳の誕生日を

迎えることができたのですが、

くまねこ堂スタッフの皆さまから大変ステキなプレゼントを

いただいてしまいました!

パンダ子だけに、パンダのぬいぐるみです、

どうもありがとうございますぅぅ!!

パンダ子とパンダさんは、さっそくお友達になったようでございます![]()

だっこしながら「いち、に!いち、に!」と歩き回ったり、

寝る前に語り合ったり、

ないしょ話をしたり、

猫のお友達を連れて来たり、

おままごとハンバーガーを食べさせてあげたり、

ご覧のように、すっかり仲良しさんになっております![]()

スタッフの皆さま、ステキな贈り物を

本当にどうもありがとうございました!!

おまけです(笑)

お願いいたします!

お願いいたします!