くまねこ堂・妻のブログ

娘、4か月の使命

カテゴリー/育児・子供

おとといの夜に、なぜか突然

寝返りの 極意 をつかんだらしいパンダ子(娘)

それ以来、寝返りができるのが嬉しくてたまらない様子で、

コロコロコロコロ

コロコロコロコロ  転がりまくっております

転がりまくっております![]()

・・あまりに嬉しいのでしょうか、

ミルク待ちや眠くてぐずっている時ですら、

ワーワー泣きながらも  コロコロ

コロコロ  転がっています、

転がっています、

ヘンな光景・・・(;;-_-)

くまきち(夫) 「きっと今のパンダ子ちゃんにとっては、

転がることが 使命 なんだね!(。+・`ω・´) 」

そうかそうか、使命ならばしかたがない、

心ゆくまで転がりまくっておくれ!![]()

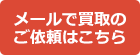

高橋泥舟(幕末の三舟)の筆筒(2)

カテゴリー/出張買い取り/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信

昨日の記事の続きです。

勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟(でいしゅう)の3人は、

幕末明治に活躍した幕臣で、

「この三人が協力して、戊辰戦争の際に江戸を戦火から救い、

内戦を回避して、外国(英仏)の介入をふせぎ、日本の独立を守った」

という功績を評価され、「幕末の三舟」と並び称されるようになったそうです。

しかし、勝海舟や山岡鉄舟に比べますと、

今回ゆかりの品が入りました高橋泥舟の知名度は、

残念ながら低いと思われます。

その理由の一つとして、泥舟が明治に入ると

「自分は徳川幕府につかえていたのだから、明治天皇には仕えない」

ときっぱり職を辞し、隠遁生活を送ったことが挙げられます。

それについて、竹内好はこう述べているそうです。

———————————————————————————–

高橋泥舟という人は槍の名人で慶喜の守護をやったわけだが、

そんなことはどうでもいいとして、その後に一度も明治政府に士官しないのです。

慶喜の護衛の役が終わったら、すっかり引退してしまった。

そして字がうまいし、絵もうまいので、書画で生活した。

いつ死んだかもわからないような消え方をした。

それが私は好きなんですよ。一種の非転向なんですがね。

過剰な任務を自分に課さないという、そういう生き方が、私は好きなんです。

———————————————————————————–

泥舟は明治以降は、書家の鑑定などをして生計を立て、隠遁生活を送りました。

晩年は髑髏の絵を好んで描いていたそうで、

「人間は最後はみんな髑髏になってしまうと考えれば、

生きているときの栄華とか美貌などにとらわれるのは嫌だ。

そんなものにとらわれる人間というのは愚かなものだ。」

という内容の随筆を残しているそうです。

しかしこういった、教科書や本の中でしか知らない歴史上の人たちが

実際に使った品々が入ってくるなんて、なんて面白いお仕事なのだろうと思います。

品物を手に取ると、活字の中でしか知りえないその人が確かに存在し、

生きていたのだという息吹が感じられるような気がいたします。

参考文献:

「幕末の三舟 海舟・鉄舟・泥舟の生きかた」松本健一著/講談社選書メチエ

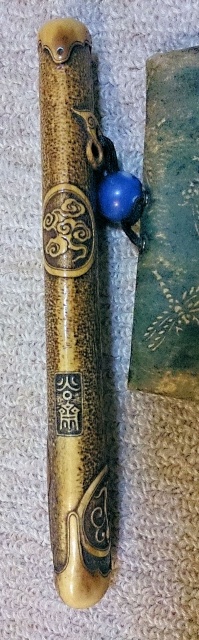

高橋泥舟(幕末の三舟)の筆筒(1)

カテゴリー/出張買い取り/骨董品・古いもの

今、「幕末の三舟 海舟・鉄舟・泥舟の生きかた」松本健一著/講談社選書メチエ

という本を読んでおります。

幕末の三舟というと、勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟の3人。

そしてなぜこの本を読んでいるのかというと、

先だって、こちらの商品が入荷したためです。

明治期の古い筆筒(ひっとう)です。

当時はやっていた文人趣味で、中国風に作られています。

写真では見にくいかもしれませんが(スミマセン )、龍の筆筒です、

)、龍の筆筒です、

雲海の中に龍の姿が見え隠れしているのを表しているのだと思われます。

そしてこの古い筆筒は、幕末の三舟のうちの1人である高橋泥舟に

ゆかりのある方からお譲りいただいた物でして、

実際に泥舟が使用していたようなのです!

(続きます)

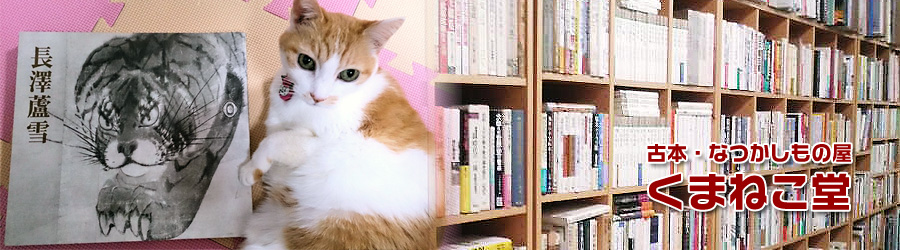

テレビの猫を見る猫

カテゴリー/当店の癒しの看板猫

今日、テレビで猫の番組をやっていたので見ていたら、

シュガーくんもやってきて一緒に見てました![]()

もえにゃんはテレビに興味を示さないのですが、

シュガーくんは動物番組をやっていると時々見に来ます。

熱心に画面を見ている後ろ姿、とっても可愛いです(*´∀`*)![]()

赤ちゃんはもぐるのがお好き!?

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信

パンダ子(娘)がベビーベッドの中を積極的に動き回るため、

頭や足をぶつけてはいけないと

柵の内側にグルッとベッドガードを付けているのですが・・

パンダ子、なぜかベッドガードの下にもぐりこむのが大好きです(;-_-)

いつも頭を突っ込んで、ゴキゲンです(;;-_-)

ときにはそのまま寝ちゃったりもします。

正に頭隠して尻隠さず(笑)

しかしこれでは、ベッドガードの意味がない気がしますが・・

まいっか、本人が楽しいようだから、うん(;^^)

ちなみにパンダ子は4か月になりました、だいぶ首が座ってきました!

違うと猫に叫んでみても

カテゴリー/当店の癒しの看板猫

ついに・・・・・・

ついに気づかれてしまいました・・・・・・

ベビーカーが、猫にとっても

心地よいプレイス

心地よいプレイス であることに!!

であることに!!

。゚(゚´Д`゚)゚。

チガ―――(゜Д゜)―――ウ!!

うーん困ったな、いちいち折りたたむの

めんどくちゃいんだよなー・・・(* p_q*)シクシク

だるまの由来が結構怖い・・

カテゴリー/出張買い取り/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信

達磨さんの置き物が入荷しました。

でも、一緒に付いていた台が一部壊れていたので、

ひとまず車の荷台に腰掛けてお待ちいただき、、、

ああ~、達磨さんごめんなさいね、

ちょっとお待ち下さいね~

そしてアルバイトのニーミン(♂)が、

壊れていた台を直してくれました!

よかったですねえ~、これで落ち着きますね、

見栄えも違いますしね!

ちなみにウィキペディアで見てみましたら、

達磨さんは「中国禅宗の開祖とされているインド人仏教僧」なんですね。

へえ~、インド人なんだ、てっきり中国人かと思ってました![]()

そしておなじみの縁起物の「だるま」は、

達磨さんが壁に向かって9年座禅を続け、手足が腐ってしまったという伝説から、

この手足のない形状で置物が作られるようになったという・・・

・・え、ちょっと怖いんですけど・・![]()

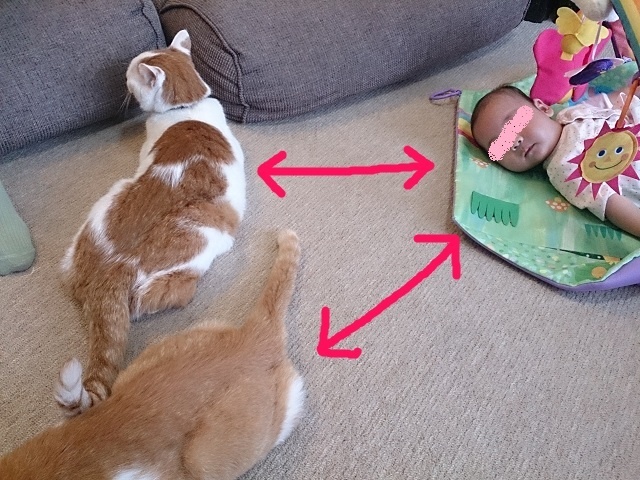

赤ちゃんと猫ズ

カテゴリー/当店の癒しの看板猫/育児・子供

どうやら、もえにゃんとシュガーくんは

赤ちゃんとは一定の距離を保つことに決めているようでして、、、

いつもこれくらいの距離を保っています(;^^)

赤ちゃんは突然手足をバタバタしたり大音量で泣き出したりしますから、

警戒して上手に距離を置いている模様です、

ベビーベッドの上にも決して上がろうとしません。

パンダ子(娘)が生まれる前は色々心配もしていましたが、

それはまったくの杞憂に終わりました。立派です、猫ズ!

パンダ子(娘)が大きくなって一緒に遊べる日が、早く来るといいね!

尾崎谷斎(紅葉の父)の煙管筒 パート2

カテゴリー/くまねこ堂通信

さて、前回の記事でご紹介いたしました、鹿角の煙管筒。

これは根付師・尾崎谷斎の手によるものですが、

谷斎は明治文壇の巨匠・尾崎紅葉の父親でございます。

ここに「明治粋人奇人談」(著:吉村武夫/ちくま文庫)という本があるのですが、

この中で尾崎谷斎のことが取り上げられています。

—————————————————————

名人谷斎は奇行の人だった。なぜか外出の時、着物は当時流行の唐桟織で、

その上に赤い羽織と赤い頭巾を身につけていた。

円太郎馬車にも乗らず、尻はしょりで杖をつき、明治座や新富座などの芝居小屋や、

回向院の角力(すもう)小屋に出かけて行った。

小屋はどこでも木戸御免で、「福の神が来た」と喜んで招じ入れた。

谷斎は枡の間を往ったり来たりして、知合いや馴染の客を見つけ、

酒の相手をしたり芝居の軽い批評や取組の話などしてはご機嫌を取り結び、

小遣銭をせしめた。

このように幇間のようなまねをする谷斎を、「谷斎坊主」と蔑視する人もあった。

しかし人づき合いもよく、小さなことに気もつき、詩や歌も解し、書画、茶の湯も

一応おつきあい程度は出来たので贔屓筋からは可愛がられた。

飄飄とした人柄が愛され「谷斎がいないと淋しい」と座敷や湯治に

連れて行かれたこともあった。

幇間じみた素行と職人肌の、二つの性行の変人であった。

(抜粋)

————————————————————–

紅葉は、父・谷斎のことを快く思ってはいなかったようです。

紅葉は4歳のときに生母を亡くし、

その後は母方の祖父母に預けられ育てられたといいますから、

それも無理のないことかもしれません。

ちなみに谷斎の死因は、河豚(ふぐ)だったそうです。

—————————————————————

明治三十年頃、銀座のも組の組頭三橋竹松と、

初代のステテコ踊りの三遊亭円楽と仲が良く、誰が言い始めたのか、

品川沖に網打ちに出かけた。気の合った者同士の舟遊びは楽しかった。

捕った魚を船頭に料理してもらい、舟の上で食べたが、その中に河豚があった。

その夜、三橋竹松が死んだ。三橋の家内は、他の二人はどうかと

若い衆を谷斎の所にやった。その時谷斎は手足が痺れ、

舌がもつれて七転八倒している最中で、かけつけた医師も近所の人も

うろたえているところだった。谷斎も、その次の日に死亡した。

(抜粋)

—————————————————————-

ところで、私がこの「明治粋人奇人談」という本を初めて読んだのは

2年ほど前のことでしたが、

その時はまさかこの谷斎の実際の作品が自分の元に入ってくるとは

思ってもいませんでした![]()

何が入ってくるかわからない、まさかと思うような物まで入ってきちゃう、

これがくまねこ堂でのお仕事の一番の面白さであります

尾崎谷斎(紅葉の父)の煙管筒

カテゴリー/骨董品・古いもの

入荷品のご紹介です。

尾崎谷斎(こくさい)による鹿角(かづの)の煙管筒です、

中には実際に煙管(キセル)が入っていました。

(この煙管筒については、すでに骨董ブログのほうで

キョーコさんが詳しく紹介して下さっています

https://www.kumaneko-antique.com/blog/1398/ )

尾崎谷斎は江戸~明治期に人気があった根付師ですが、

あの「金色夜叉」で有名な尾崎紅葉のお父さんなのでございます![]()

そのことについては、次回詳しく触れてみたいと思います。