くまねこ堂・妻のブログ

明治写真/蒔絵アルバムより(4)

カテゴリー/古い紙物類/骨董品・古いもの昨日の続きです。写真番号31~40番。

31.VEGETABLE HOWKER(hawker?)/ 野菜売り

39.WRESTLERS / レスラーたち(褌若集の組体操風)

明日は写真番号:41~50番(ラストです)をご紹介いたします![]()

明治写真/蒔絵アルバムより(3)

カテゴリー/古い紙物類/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信昨日の続きです。写真番号21~30番。

21.TAIKOBASHI(BRIDGE)SUMIYOSHI IN OSAKA /

大阪 住吉(大社)の太鼓橋

22.KORAIBASHI(BRIDGE)OSAKA / 大阪 高麗橋

23.SUWA TEMPLE NAGASAKI / 長崎 諏訪神社

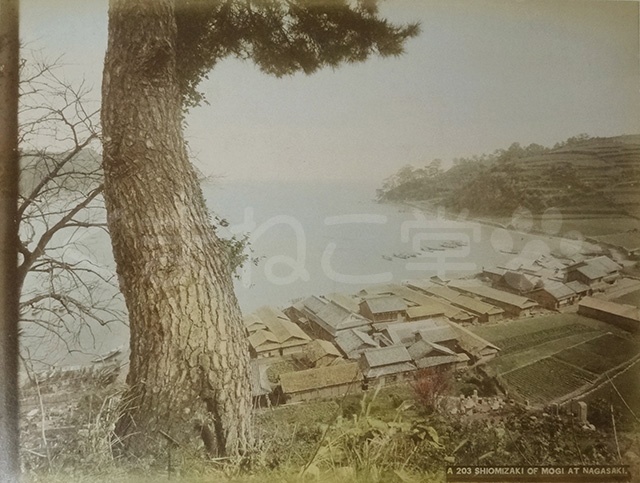

24.SHIOMIZAKI OF MOGI AT NAGASAKI / 長崎 茂木の塩見崎

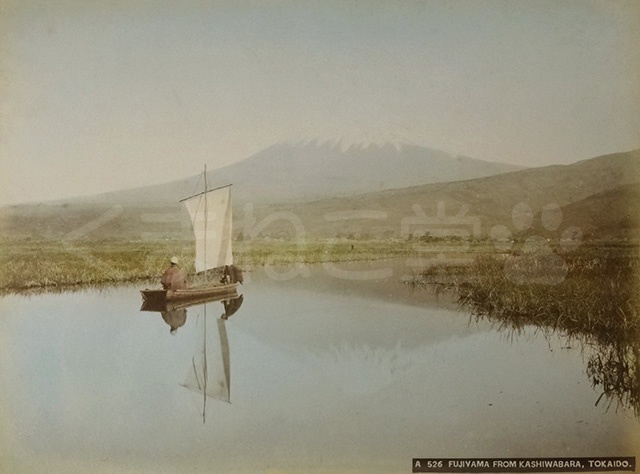

25.HUJIYAMA FROM KASHIWABARA , TOKAIDO /

東海道 富士市柏原から見た富士山

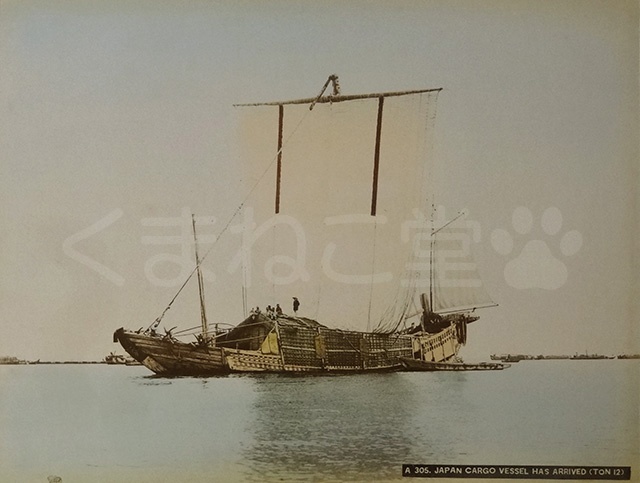

26.JAPAN CARGO VESSEL HAS ARRIVED(TON12)/ 日本貨物船の到着

27.CHILDREN PLAYING(IMOMUSHI)/ 子どもの遊び(いもむし)

28.CLEANING THE RICE PLANT. / 脱穀・精米?

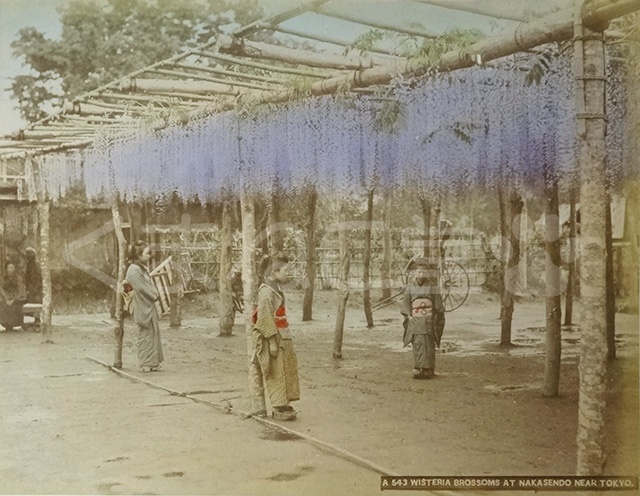

29.WISTERIA BROSSOMS AT NAKASENDO NEAR TOKYO /

東京近郊 中山道 満開の藤

明日は写真番号:31~40番をご紹介いたします![]()

明治写真/蒔絵アルバムより(2)

カテゴリー/古い紙物類/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信昨日の続きです。写真番号:11~20番。

11.DAIBUTSU AT KAMAKURA / 鎌倉の大仏

12.FERRY BOAT AT ENOSHIMA / 江の島の渡し舟

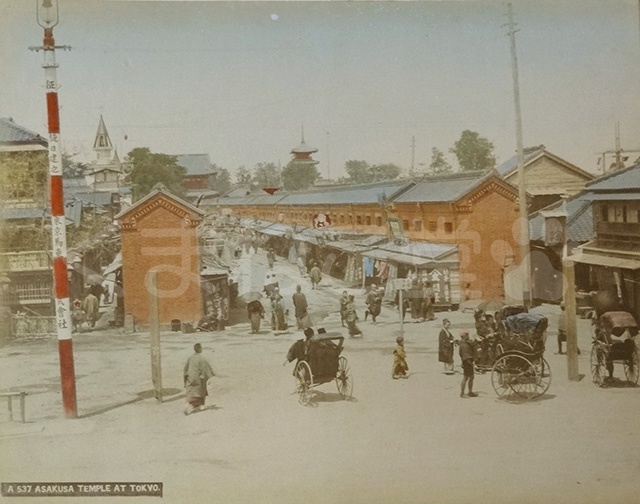

13.ASAKUSA TEMPLE AT TOKYO / 東京 浅草寺

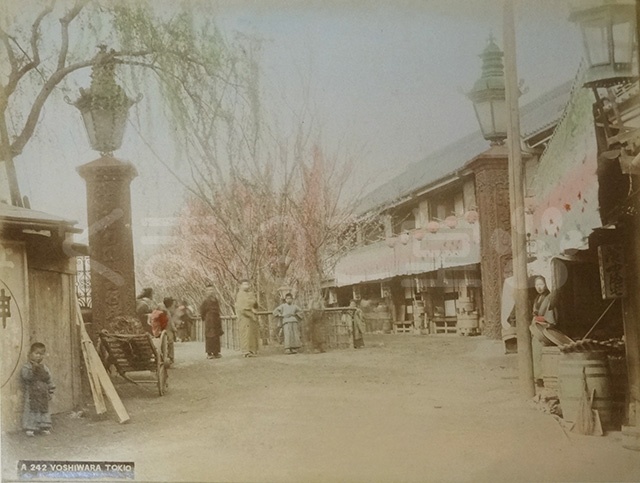

14.YOSHIWARA TOKIO(←原文まま)/ 東京 吉原

15.TEMPLE OF YANAKA TOKIO(←原文まま)/ 東京 谷中の寺

17.REVOLING LANTERN, NIKKO / 日光 回り灯篭

19.ROAD OF IKUTA TEMPLE IN KOBE / 神戸 生田神社参道

20.MOTOMACHI STREET OF KOBE / 神戸 元町通

明日は写真番号:21~30番をご紹介いたします![]()

明治写真/蒔絵アルバムより(1)

カテゴリー/古い紙物類/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信昨日の記事でご紹介した「蒔絵アルバム」の中の写真をご紹介いたします!

なお、写真に実際に記載されているタイトルは、英文のみとなっております。

ブログ記載の日本語タイトルは、前の持ち主様が訳して下さったものです、

どうもありがとうございます![]()

さあそれでは、明治ニッポンへのタイムスリップをお楽しみ下さい!![]()

(無断転載防止のため、うっすらロゴを入れております。何卒ご容赦下さいませ。)

————————————————————————

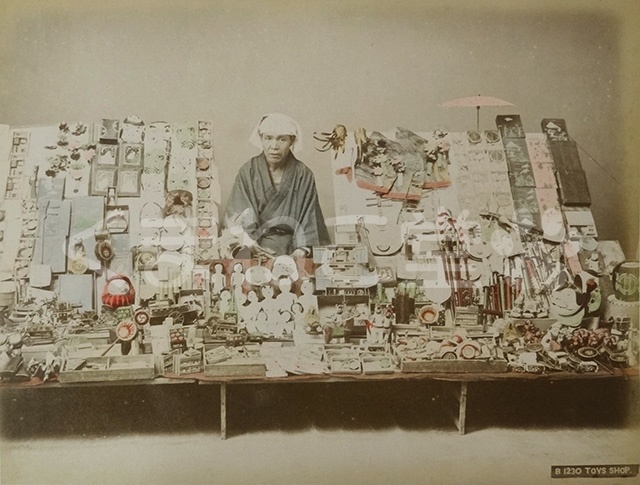

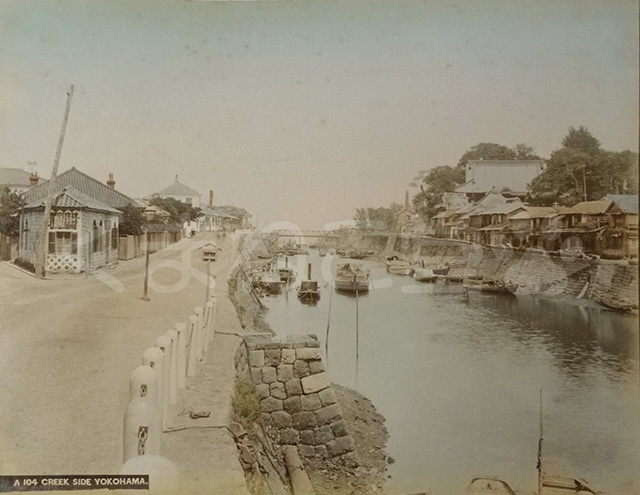

写真番号:1~10番。

1.CUSTOM HOUSE YOKOHAMA / 横浜の税関

2.YOKOHAMA GRAND HOTEL / 横浜グランドホテル

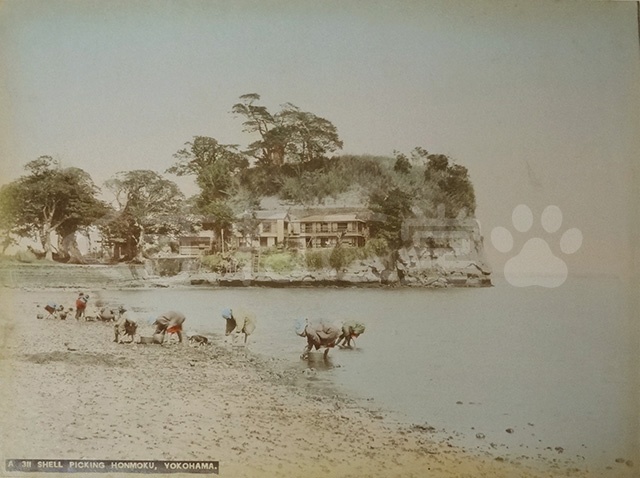

6.SHELL PICKING HONMOKU,YOKOHAMA / 潮干狩り 横浜 本牧

9.BENTENDORI YOKOHAMA / 横浜 弁天通

10.HILL OF NOGE YOKOHAMA / 横浜 野毛の丘

明日は写真番号:11~20番をご紹介いたします![]()

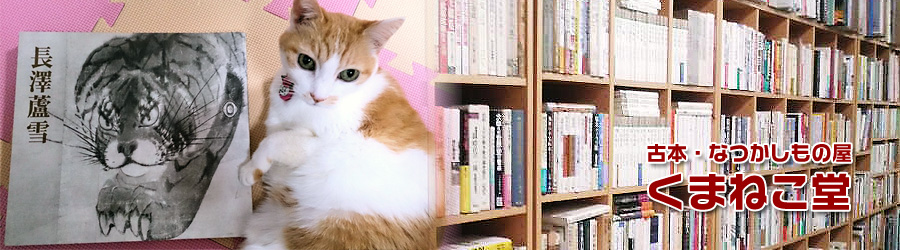

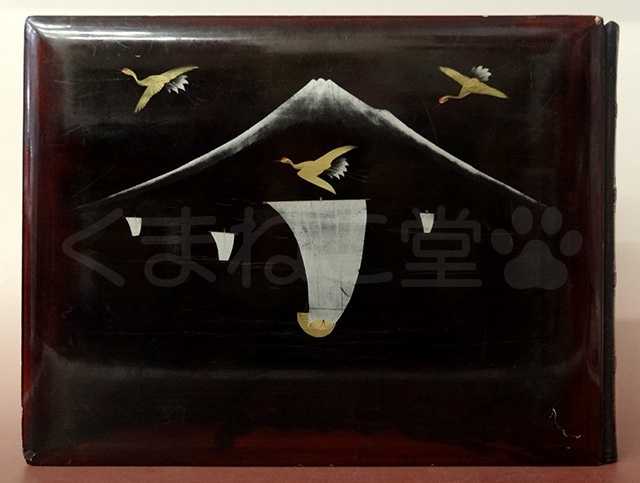

蒔絵アルバム(明治時代)がやってきた!

カテゴリー/古い紙物類/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信大変ご無沙汰しております。

パンダ子(娘・3歳)が4月に幼稚園に入園して母子共に新生活が始まり、

慣れない毎日にすっかりバタバタしておりました

おかげさまで、元気にやっております。

さて先日、宅配買取で大変興味深いお品物をお譲りいただきましたので、

ぜひご紹介させていただきたいと思います。

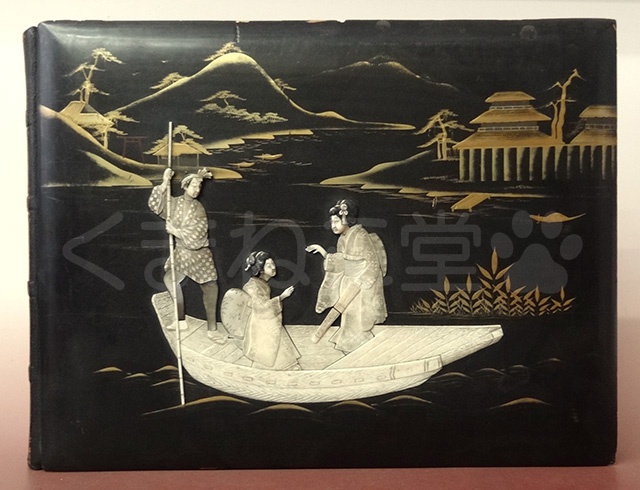

この写真を見てすぐにピンと来た方は相当の古い物通、

これは通称「蒔絵アルバム」と呼ばれる、明治時代に爆発的に売れた

外国人向けの写真集です。

サイズは27.5㎝✖35㎝、大きくてかなりズッシリと重みもあります。

表紙には蒔絵で絵が描かれ、象牙と螺鈿で立体的な彫刻が施されています。

さて、「蒔絵アルバム」とは一体どういうものなのでしょうか?

「幕末漂流」著:松本逸也という本にわかりやすい概要が載っておりましたので、

一部を抜粋させていただきます。1993年発行の本です。

————————————————————————

パリやロンドンから、明治二十年から三十年代にかけて、

横浜居留地を中心に爆発的に売れた「蒔絵(まきえ)アルバム」が、

今、続々、日本に里帰りしている。

これは、当時、日本を訪問する外国人が、異国情緒たっぷりのこのアルバムを

土産として持ち帰ったものを、今度は、現代の日本人が、海外に旅をして、

パリやロンドンの蚤の市などでアルバムを見付け、買い戻すといったことによる。

こうして、百年前のニッポンが、日本人の手によって再発見されるという

妙な現象が、今、起きているのである。

(中略)

さて、「蒔絵アルバム」。

外国人観光客目当ての豪華アルバムのことで、

日本紹介の名勝風景、社寺、風俗、人物などの着色写真を約百枚張り付け、

木製の表紙を漆と金銀粉、摺(すり)貝などの絵模様で飾ったものである。

主に横浜で大量に作られたことから、前出の小沢健志教授(写真史)が

「横浜写真」と命名し、今ではこの言葉が定着している。

営業写真であるため、どうしても商業性が強く、未知の東洋への

異国的興味にこたえた演出が目立つ。

とはいえ、この蒔絵アルバムこそが、幕末、明治の日本を映像で伝えるもので、

資料性は高く、極めて貴重だ。

このアルバムのおかげで、こうして百年後の現代人に当時の生活をうかがい

知らせてくれるのである。

このアルバム制作のパイオニアの一人は、横浜居留地内にあった

ベアトの写真館を引き継いだオーストリア人写真師スティルフリードである。

(中略)

このアルバム販売で材を成した営業写真師には、スティルフリードの後を引き継いだ

金幣商会の日下部金兵衛や、ファサリ商会のファサリがいる。

共に横浜で店をはり、「横浜写真」の双璧である。

日本画の絵師を着色師として雇い、最盛期には三十人もずらりと並び、

四ッ切りの白黒写真に彩色を施すといった繁盛ぶりで、

ひたすらアルバムを製造しては売りさばき、大もうけした男たちである。

————————————————————————

今回お客様にお譲りいただいたアルバムには、

50枚の写真が収録されております。

私は江戸~明治時代あたりになぜか昔から愛着があり、

このアルバムが届いて

自分の手で表紙を開いたときは感動いたしました (*´-`*)ジーン…

普段手にする明治時代の写真といえば普通のL判くらいのサイズなのですが、

このアルバムの写真サイズはいずれも21㎝✖28㎝と大きく、

その迫力と美しさには目を見張るものがありました。

元の持ち主様のご好意で、このたび幣ブログに

これら50枚の写真をすべてご紹介させていただきます!

いわゆるこういった「横浜写真」は、スタジオでポーズを取った演出写真も

あるのですが、その事を考慮に入れましても、

明治時代の人々の息吹や空気を身近に感じることができる得難い資料です。

当時の風俗や風景を少しでも多くの皆様に感じ取って楽しんでいただけたら、

誠に嬉しく幸いでございます。

明日から1日10枚ずつ、アップさせていただく予定です、

ぜひどうぞお楽しみに!!

![]()

————————————————————————

本記事の参考文献:

「幕末漂流」著:松本逸也/人間と歴史社

「幕末漂流」著:松本逸也/人間と歴史社

リピーターのお客様に、たくさんの猫&犬フードをご寄付いただきました!

カテゴリー/くまねこ堂通信かれこれ7,8年くらい前からの長きに渡って、

折にふれ出張買い取りに呼んで下さっている

リピーターのお客様がいらっしゃいます

(いつも本当にどうもありがとうございます、当店を支えて下さり

ただただ感謝の気持ちでいっぱいです)。

そのお客様が動物にたずさわるお仕事をなさっていた関係で、

先日の買い取りの際にたくさんのキャットフード&ドッグフードを

お譲り下さいました、全部で200個近くあります!![]()

![]()

キャットフードのほうは、キョーコさん(当店のアルバイトさんです)が

ボランティア活動で協力をしている「公園の猫たち」さんに、

早速寄付をさせていただきました!

(「公園の猫たち」さんのブログでも、ご報告の記事を載せて下さいました!)

ドッグフードのほうは、「犬と猫のためのライフボート」さんに

寄付をさせていただきました!

このたびはお気遣いいただきまして誠にどうもありがとうございました、

心から御礼申し上げます。

そしてこれからもぜひどうぞよろしくお願いいたします![]()

————————————————————————

ここで、現在「公園の猫たち」さんのシェルターに保護されていて、

良き飼い主さんとの出会いを待っている保護猫さん達の一部を

ご紹介させていただきます。

もしこちらの猫ちゃんたちにご興味がある方は、

ぜひ「公園の猫たち」内の”譲渡要項・お問い合わせ先”をご覧下さいませ。

1匹1匹の猫ちゃん達に幸せな出会いがありますよう、心から祈っております!

(以下、文章と写真は、キョーコさんにいただいたチラシを参照しております)

ふくちゃん(左)・しまちゃん(右)

ふくちゃん(左)・しまちゃん(右)

先月の3/11に保護され、日付にちなんで命名されました。

顔がよく似ているので兄弟と思われますが、二匹ともキズだらけの状態で

保護されました。不衛生なキャリーバッグで捨てられていたため、

多頭飼い崩壊で捨てられた可能性が高いです。

————————————————————————

キキちゃん

キキちゃん

江東区立若洲公園のキャンプ場で保護されました。

人馴れしていて甘えん坊です。

————————————————————————

ゆきちゃん

ゆきちゃん

キャリーバッグのチャックを開けた状態で放置され、

怖くてバッグから出られないでいたところを保護されました。

その体験のためか怖がりさんで、いただきますは「シャー!」です。

————————————————————————

つきちゃん

つきちゃん

譲渡会で皆さんに抱っこされて人気がありますが、

生まれつき斜頸があるため健康面でリスクがあり、まだ家族が見つかりません。

(※現在飼い主候補のかたが見つかり、トライアル中だそうです、がんばって!)

————————————————————————

さくらちゃん

さくらちゃん

焼肉屋さんの天井裏から保護されました。まだ人見知りします。

(※現在飼い主候補のかたが見つかり、トライアル中だそうです、がんばって!)

————————————————————————

アカちゃん・チビちゃん

アカちゃん・チビちゃん

スコティッシュのような耳の黒猫のアカちゃんと、黒白八割れのチビちゃん。

飼い主さんが癌になってしまったため、シェルターで引き取りました。

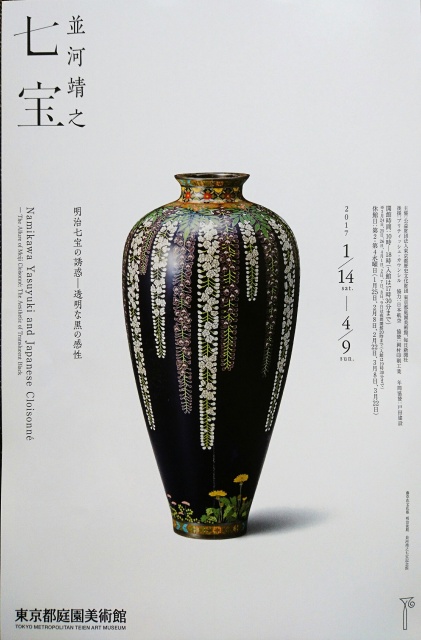

「並河靖之 明治七宝の誘惑-透明な黒の感性」展に行ってきました

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信東京都庭園美術館で開催中の、

「並河靖之 七宝 明治七宝の誘惑-透明な黒の感性」展に行って参りました!

明治時代、七宝は輸出用美術工芸として人気を博しました。

その中でも並河靖之(1845-1927)は、繊細な有線七宝により

頂点を極めた七宝家です。

国内外の博覧会で成功を収め、工房には外国からの文化人が多数訪れ、

「KYOTO NAMIKAWA」ブランドは海外でも高い評価を得ました。

1896年には帝室技芸員に任命されています。

並河靖之(1845-1927)

(後ろの屏風は、国内外の博覧会で受賞した賞状を貼り交ぜてあるのだそうです。)

並河靖之の作品は、自分はいくつかの展覧会で少し見たことがあるのですが、

並河作品がこれだけ一堂に会した展覧会を見るのは初めてで、

楽しみにしておりました。

そして今回の展覧会は、じゅうぶん期待して行ったにもかかわらず

それ以上の素晴らしさで、

超絶的な技巧のみならず、余白を生かした優美な絵柄と色彩、

日本らしい花鳥風月の繊細な美しさなどに、

何度も感嘆のため息をもらしてしまいました。

いくつか写真を載せますが、気の遠くなるような技巧の細かさも、

並河独特の技法による釉薬の美しさも、

到底写真では表し得ませんので、実際に会場に足を運んでいただけることを

ただただ願うばかりです!(あと6日しかありませんけど! )

)

並河といえば、この黒!

この艶やかで気品あふれる深い黒色、

有線技法の図柄を引き立たせる地色の美しさが有名ですが、

近年の科学調査により、黒一色を使っているわけではなく

深い藍色と黒を重ねるなど、複数の色を使っていることが

判明したそうです。

————————————————————————

並河靖之「花桐蝶文大花瓶」明治後期-大正時代/並河靖之七宝記念館

緑の地色も素敵ですよね!

そして植線の太さを変えることにより葉の葉脈が表現されていたり、

花びらや枝にも繊細なグラデーションが施されていたり、

とにかく驚くよりほかない技の細かさです。

————————————————————————

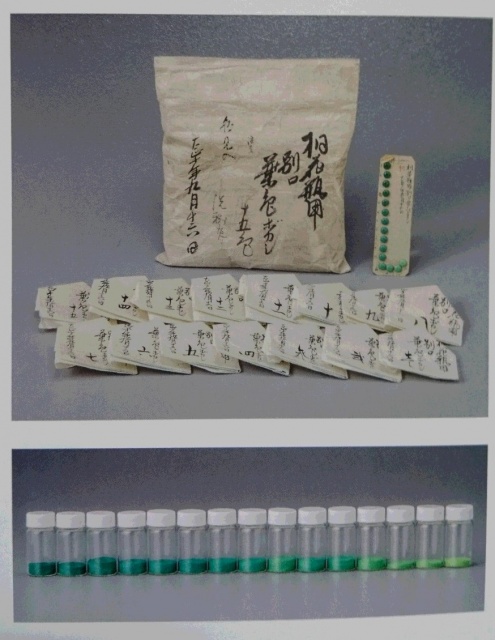

下は、並河の七宝工房(多いときには40~50人ほどの職工たちを抱え、

集団で七宝作品の制作を行っていました)で実際に使われていた

釉薬見本だそうです。

一つの花瓶の中で、緑色だけで15色もの色を使い分けて

グラデーションを作り出していたのですね(驚)

ちなみに並河が使っていた釉薬は粉状で、現在使われている釉薬よりも

粒が細かいのだそうです。

だからあれほど美しい繊細な色彩が表現できたのでしょうね。

釉薬見本(桐花瓶用別口葉色ボカシ)

並河工場/1921(大正10)年9月16日/並河靖之七宝記念館

ちなみに庭園美術館内の「新館ギャラリー2」で、

現代の七宝家による並河の技術解説が実演とともに上映されており、

並河工房の卓越した職人技をわかりやすく知ることができ大変勉強になりました、

ご来館の際にはぜひとも忘れずに足をお運び下さい!

————————————————————————

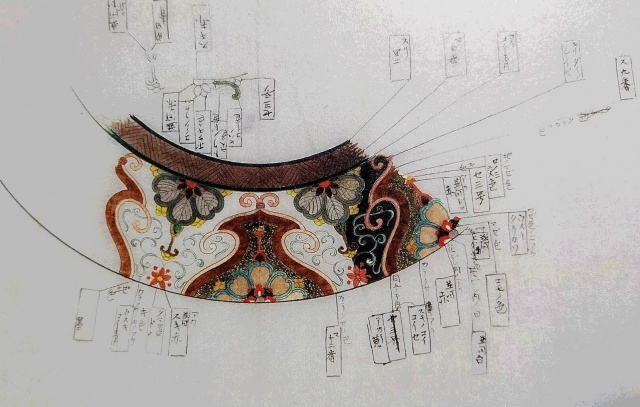

今回の展覧会では下図も多数展示されており、

作品の制作過程を知る上で大変興味深かったです。

下図の時点で、すでに美しい世界が作り出されておりました。

色の指示も細かく指定されていてすごいです。

下の部分は口縁(器の口の部分)の色指定です、

こんなわずかな部分にもこれほどたくさん色が使われているのですね!

下図「ボーダー文様」並河工場画ノ部/明治時代/並河靖之七宝記念館

下図「ボーダー文様」並河工場画ノ部/明治時代/並河靖之七宝記念館

————————————————————————

京都並河の七宝はその大半が海外向けに制作・販売されていたために、

日本国内でに残されている作品はごくわずかである。

本作は、大阪住友家旧蔵の、日本国内に残された貴重な一点である。

並河家の芳名録には明治42(1909)年に住友家が並河邸を訪れて

複数の七宝を購入した記録が残されており、

同作がその際に購入されたものかどうかは定かではないものの、

当時の住友家の関心を伺うことができる。(図録より)

高さ15センチほどの小品ながら、

漆黒の並河ブラックも瀟洒な絵柄も美しく、

小さな小さな梅の花のグラデーションも見事で、印象に残った一品でした。

————————————————————————

それと今回の展覧会で興味深かったのが、

まだ初期の頃の並河作品も見ることができたことです。

初期作品は、まだ釉薬や彩色の技術も不十分で、

絵柄も「余白の美」に到達していなかったりと、

円熟期の並河作品とは印象がだいぶ違って驚きました。

武家出身の並河が明治維新後に七宝の世界に飛び込み、

知識や資材の無い中、懸命な試行錯誤と挫折の末に生み出した、

世界をも凌駕した驚異的な「京都並河」作品の数々。

その過程やドラマをも肌で感じることができ、非常に貴重な体験でありました。

————————————————————————

本日の参考文献:

「並河靖之 七宝 明治七宝の誘惑-透明な黒の感性」図録(定価2700円/税込)

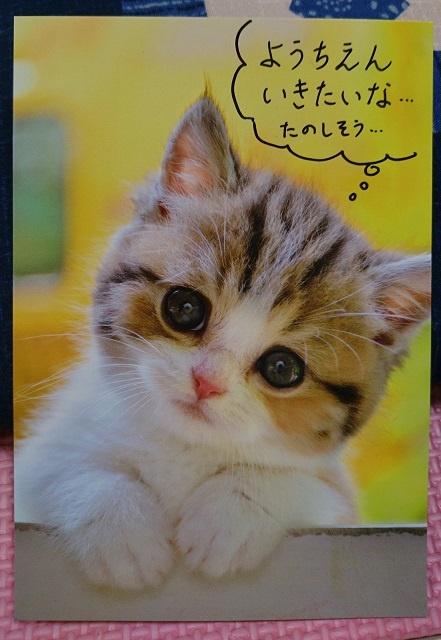

お客様からの素敵なお葉書

カテゴリー/育児・子供/くまねこ堂通信

以前アマゾンを通して、当店から商品をお買い上げいただいたことがご縁となり、

時折お葉書のやりとりをさせていただいているお客様がいらっしゃいます。

いつも可愛らしい猫の絵ハガキを送って下さるのですが、

今回はまた一段と嬉しいメッセージも添えて下さり、

思わずブログでも紹介させていただきたくなりました、

本当にどうもありがとうございます!

実はパンダ子(娘・3歳になりました!)が、

以前までは幼稚園に行くのをはりきって楽しみにしていたのですが、

1ヶ月ほど前から「お母さんと離れるんだ」ということを認識したようで、

「パンダ子ちゃん、寂しくなっちゃうの・・(;;)」と言って

入園を不安がるようになりました。

ちょうどそんな折にこの絵ハガキをいただきまして、

「ほら、猫ちゃんも幼稚園行きたいんだよ、

パンダ子ちゃんをうらやましがってるよ~!(^^)」

「そっかー! 」

」

パンダ子は、絵ハガキを大切な「アンパンマン ファイル」にしまって、

毎日のように取り出しては眺めています。

子供ながらに、励まされるようです![]()

でもきっと、入園すればあっという間に

お友達や先生と楽しく過ごせるようになるのでしょうね。

私自身も、楽しみと不安とでドキドキですが、

親子そろって楽しい幼稚園生活が送れるよう、がんばりたいと思います

K様、このたびは粋で素敵なお葉書を、本当にどうもありがとうございました!

ずっと大切にさせていただきます

六義園に行ってきました!

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信先日、「六義園」(東京都文京区)に行ってきました、

いやもう本当に素晴らしかったです!

六義園は、五代将軍綱吉の側近として活躍した

柳沢吉保(やなぎさわ よしやす、1658~1714年)によって造られた、

現存する江戸の大名庭園中、日本で屈指の名園として知られています。

入り口を入るとまず、有名なしだれ桜がお出迎えです。

私が行った日(3/25)はまだ咲き始めという感じでしたが、

それでもやはり美しかったです![]()

(「しだれ桜と大名庭園のライトアップ」は4月6日(木)まで開催中!)

しだれ桜を横目に見ながら奥に歩を進めると、

突然目の前に見事な大池泉が広がり、思わずため息がこぼれました。

そこでは江戸時代さながらの静かな時間が流れており、

しばし平成の都心にいることを忘れてしまいそうでした。

大老格にして文学や芸術にも大変造詣が深かった柳沢吉保は、

7年もの歳月をかけてこの地に造園し、和歌の心を表現しました。

園内を歩いていると、所々にこうした古い石柱が建っていることに気が付きます。

これは、吉保が定めた庭内の景勝地「六義園 八十八境」を表します

(現在では32ヶ所のみ現存)。

ほとんどが和歌の名所にちなむものですが、

「八十八の名称は、たんに地名やモノを指す言葉ではない。

その背後に秘められたいわば言霊が、吉保にとって何よりも大切だったのだ。

しかも当時の武士や貴族たちは、こうした言葉の背後に広がるイメージを

共有していた。大名庭園とは、そうした彼らの素養を基礎として造営された、

一大物語でもあるのだ。」(「江戸東京の庭園散歩」より)

和歌の知識があれば、吉保の世界観をもっときちんと読み取れるのになあ・・

でも当時の吉保たちほど和歌の知識がある人は、

もう日本中探してもどれだけいるのかな・・と思うと、

なんだか寂しくなってしまいます。

こちらは「滝見茶屋」から見える石組で、ワニのような形の石が印象的です。

「吹上松」と呼ばれる松の木です。

園内では至る所でこうした名木を見ることができ、

枝ぶりの一つ一つがまるで日本画の名画を見るが如き美しさでした。

これはキブシという木でしょうか、まるで細長いぶどうのような実が

たくさん垂れ下がっていて、面白かったです。

散策していると、ふとこうした橋も出現します。

日本庭園の橋はこうして反った形(反橋(そりばし)といいます)であることが

多いのですが、

これは池泉を航行する船の邪魔をしないという実用的な目的だけではなく、

「俗なる世界から聖なる世界へ移行する一種の結果の役目がある」のだそうです。

「藤代峠(ふじしろとうげ)」は、園内で一番高い築山で、

紀州(現在の和歌山)にある同名の峠から名づけられています。

藤代峠の頂きは「富士見山」と呼ばれたそうですから、

きっと江戸の当時は富士山も見えたのでしょうね。

現在の展望はこんな感じです、六義園を一望することができ、

園内でも一番のビュースポットとなっています。

六義園は明治時代に入ると、三菱の創業者である岩崎弥太郎(1834~1885年)の

別邸となります。

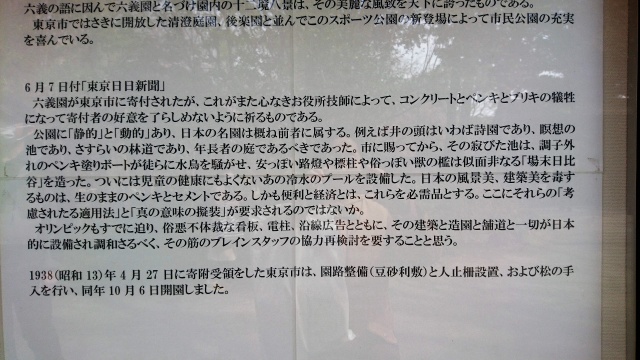

そして昭和13年に、岩崎家から東京市に寄付されたのですが、

当時の「東京日日新聞」の記事がパネル展示されていて、

ちょっと面白かったので載せておきます。

井の頭公園、すごい言われようですが・・

でもいずれにせよ、六義園が極力昔のままの優美な姿を残してもらえたことは、

本当に良かったと思います。

そうそう!最後に余談ですが、

六義園の正門の目の前には「フレーベル館」の本社がありまして、

1Fの直営ショップでは、ここでしか売っていないオリジナルの

アンパンマングッズがたくさんあって、

店内に入ったら思わず「うほうっ!!![]()

」と

」と

(小さく)叫んでしまいました!

アンパンマン好きのお子さんがいらっしゃるかたには、

ぜひぜひおすすめです!

————————————————————————

本日の参考文献はこちらです: 「江戸東京の庭園散歩」田中昭三(著)、西田伸夫(写真)/JTBパブリッシング

「江戸東京の庭園散歩」田中昭三(著)、西田伸夫(写真)/JTBパブリッシング

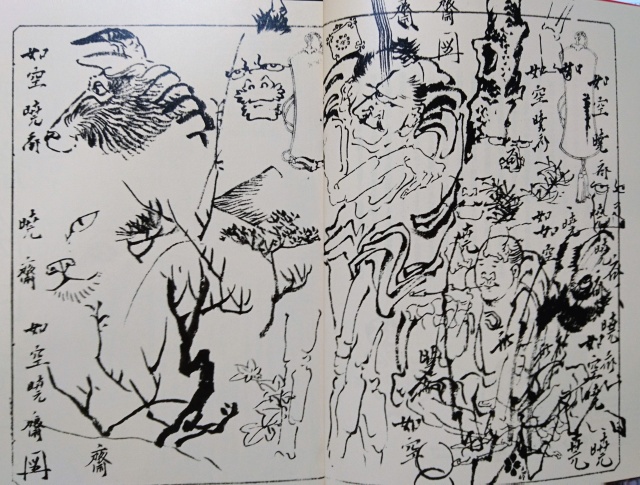

河鍋暁斎が残した絵日記

カテゴリー/くまねこ堂通信昨日と一昨日の記事で「これぞ暁斎!ゴールドマン コレクション」展を

ご紹介させていただきましたので、それにちなみ、

河鍋暁斎に関する面白い本を1冊ご紹介させていただきます![]()

「河鍋暁斎絵日記 江戸っ子絵師の活写生活」

河鍋暁斎記念美術館編/平凡社コロナ・ブックス

暁斎は1870(明治3)年から絵日記を付け始めたといわれており、

明治3年~亡くなる直前まで約20年間にわたって

絵日記を描いていたはずなのですが、

現在発見されているのはわずか4年分ほどしかないのだそうです。

なぜかというと、

「この『絵日記』に描かれている人々は、毎日毎日おいでになる方々の

似顔ですから皆さん面白がって、一ヶ月待てず奪い合いで買われますから、

バラバラになって、今どうなったやら・・・」

という暁月(暁斎および暁翠(暁斎の娘)の弟子)の証言にある通り、

絵日記は暁斎が描いたそばからどんどん人手に渡ってしまったのですね!

死の直前でも、国内外から三百点もの注文が溜まっていたという

暁斎の人気絵師ぶりが、ここからも伺えます![]()

暁斎は絵日記に、その日の出来事や来客などの日常生活や、行事や事件、

物の値段や日々の天候といったことまで事細かく記録しており、

時代風俗資料としても非常に興味深いのですが、

当記事ではやはり骨董屋らしく、絵日記に登場する骨董に関する人物を

取り上げてみたいと思います

————————————————————————

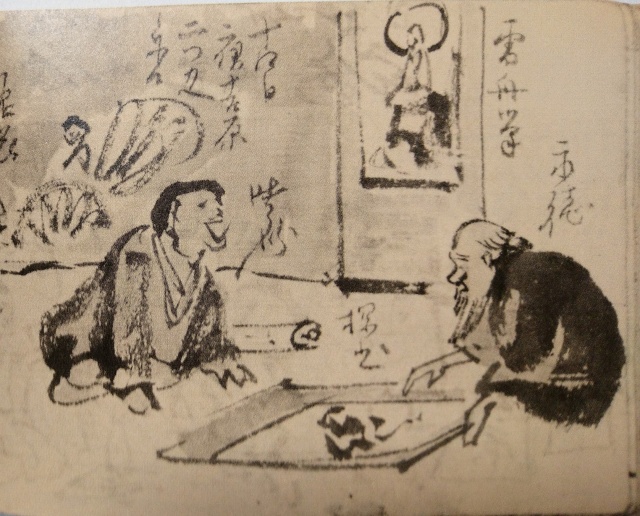

右のおじいさんは狩野永悳(かのうえいとく、1815~1891年)。

狩野宗家中橋家の第15代であり、明治11年に来日したフェノロサに日本画を指導、

明治23年には帝室技芸員に任命されました。

上図は、暁斎が永悳に古画を見せてもらっているところだそうです。

こうやって貴重な古画を見せてもらい、暁斎は勉強していたのですね。

————————————————————————

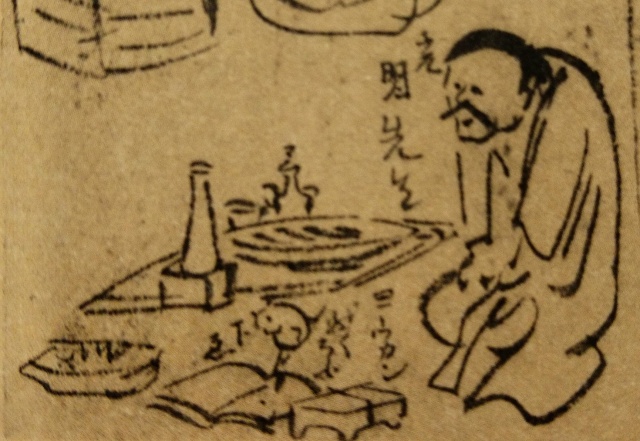

「石川光明先生がヨウカンを持ってやってくる。」とあります。

わあ~、すごいな、光明だ!![]()

彫刻家・石川光明(1852~1913年)は、明治時代に人気があった牙彫における

第一人者で、1890年に帝室技芸員に任命されています。

高村光雲の「幕末維新懐古談」という本の中で、光雲は光明のことを、

「いかにも人ずきの好い人。既に一流の大家でありながら、それでいて

言葉使い、物腰、いかにも謙遜で少しも高ぶったところがない。」

と述べていますが、上図の光明氏を見ても、いかにも心優しく穏やかそうですね。

————————————————————————

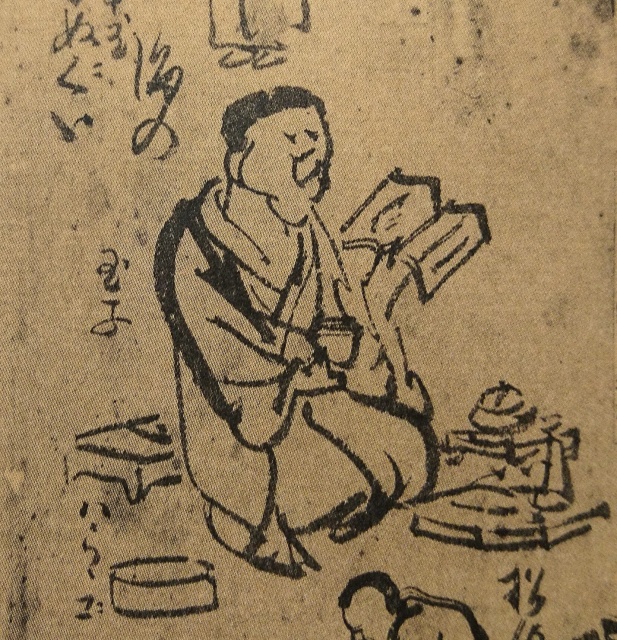

「弟子の海野(美盛)が年賀に卵とハラゴ持参。」とあります。

へえ、海野美盛は暁斎の弟子だったんですね!

美盛は水戸出身の彫金師・日本画家です。

(でも初代と2代がいるようなんですが、どっちなのかな?)

ちなみに石川光明も海野美盛も、当店で実際に作品を扱ったことがあるので、

こうやって絵日記で見られてなんだか嬉しいです(^^)

————————————————————————

ジョサイア・コンドル(鹿鳴館や旧岩崎邸などを設計したイギリス人建築家)。

暁斎は毎週土曜日、コンドル宅へ出稽古に通っていました。

コンドルは正座が苦手だったようで、こうして寝そべったり、

中腰で描いたりしている姿が絵日記に出てきます。

しかしついには胡坐をかいて扇子にスラスラ描いてみせるまでに上達したそうです。

コンドルは暁斎の愛弟子として「暁英」の号をもらいました。

暁斎の臨終の際にも立ち会い、国を越えて深い師弟の絆を結んだことで

知られています。

————————————————————————

最後に、暁斎が亡くなるひと月ほど前に描いたという

絵日記をご紹介して終わりたいと思います。

病に侵された死の間際でもなお、描くことをやめなかった暁斎。

本当に描くことが好きで好きでしょうがなかった「画鬼」の姿が伝わってきますね。