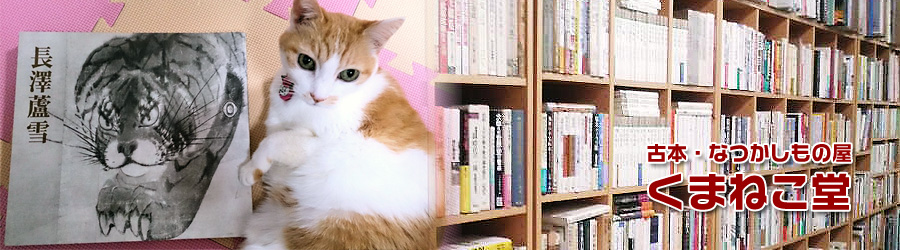

くまねこ堂・妻のブログ

「これぞ暁斎!」展、続きです

カテゴリー/レジャー昨日はついつい脱線してしまいましたので![]()

今日はテンポ良くご紹介させていただきます、

「これぞ暁斎!ゴールドマン・コレクション」展、続きです!

暁斎といえばやはり、動物たちを擬人化したユーモラスな戯画!

この絵では、ネズミ・猫・蝙蝠・モグラといった動物たちが、

おめでたい雰囲気の中で楽しい曲芸を披露してくれます。

個人的には、左上部で綱渡りをしながら三番叟を舞うコウモリと、

右上部で空中ブランコをするもぐらが可愛くて好きです![]()

![]()

(私、てっきりうりぼうかと思ってたんですが(;^^)

図録の解説によるともぐらだそうです。)

————————————————————————

この作品はジョサイア・コンドル(鹿鳴館や旧岩崎邸などを設計した

イギリス人建築家で、暁斎の弟子でもありました)の旧蔵品だそうです。

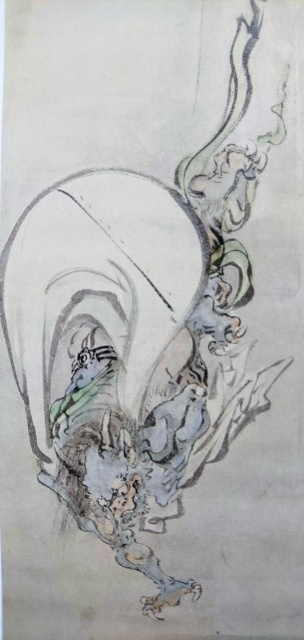

急降下する鷹と、猛スピードで逃げる風神様。

縦長の画面が効果的に使われており、実物を見ますと

ヒュッ!!と風が吹いてくるようなスピード感や

引き締まった臨場感を感じさせ、

あたかも鷹&風神様が風を切って動いているかのようでした!

それにしても風神様、神様ともあろうおかたが、

どうして鷹に追いかけられる羽目になっちゃったんでしょうねえ??![]()

————————————————————————

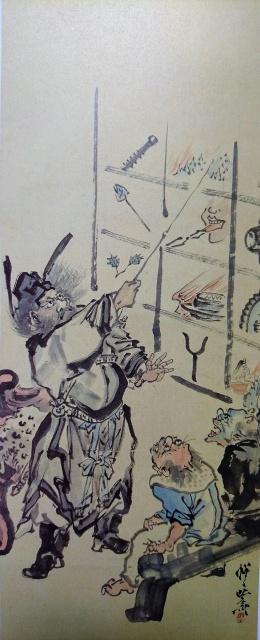

鍾馗といえば鬼を退治する神様なわけなのですが、

この絵では鬼の先生になって授業をしています!

きちんと授業を聞いている鬼たちの姿は微笑ましく、

教材に使われている地獄関連の絵もユーモラスで面白いですよね。

しかし鍾馗が先生って・・怒らせたら怖すぎます

————————————————————————

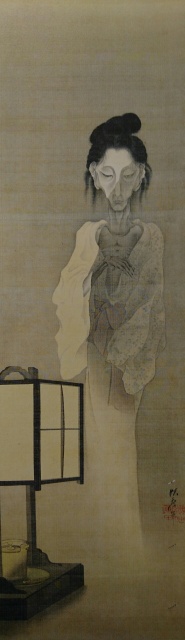

「幽霊図」河鍋暁斎 慶応4年/明治元年~3年頃 絹本淡彩、金泥

あまりに有名なこの絵ですが、何度見てもこの迫力は・・

背筋がひんやりとします。

この絵は暁斎と親交があった五代目・尾上菊五郎に依頼されて描いた幽霊画で、

五代目菊五郎の家には、劇中幽霊に扮するため、代々おびただしい数の幽霊画を

蒐集していました。

そしてこの絵の顔は、暁斎の亡妻・阿登勢(おとせ)の臨終時のスケッチが

もとになっているといわれているそうです・・

————————————————————————

「石橋図(しゃっきょうず)」河鍋暁斎/明治3年以前 木版着彩、金泥

この石橋図では、力強く躍動感のある赤獅子(シテ)の舞と、

寂昭法師(ワキ)のすでに悟りを開いたような静かな表情の対比が

非常に印象的でした。

能・狂言を好み、大蔵弥大夫(狂言師)のもとで本格的な修行をし、

小さいながらも自宅に能舞台も持っていたという暁斎。

そんな彼だからこそ、このシンプルな絵の中に

仙境の世界を表現できるのかもしれません。

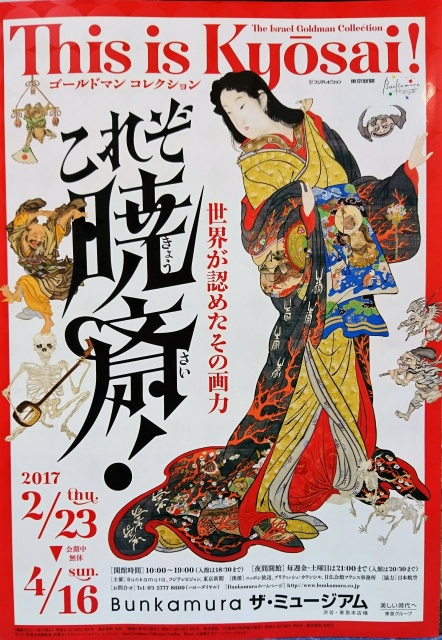

「これぞ暁斎!ゴールドマン・コレクション」展に行ってきました!

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信Bunkamura ザ・ミュージアムで現在開催中の、

「これぞ暁斎!ゴールドマン・コレクション」展に行ってきました!![]()

幕末から明治を生きた天才絵師、河鍋暁斎(1831~1889年)。

数え年7歳(!)の時に歌川国芳の門弟となり、10歳より狩野派に学び、

19歳の若さで狩野派の免状を与えられて修行を終えました。

さらに土佐派や円山四条派などの伝統的な日本画から

浮世絵や西洋画などあらゆる画法を研究し、「画鬼」と呼ばれるほど

生涯描くことに打ち込み、「描けぬものはない」と称された暁斎。

国内のみならず、当時から外国人の間でも高い評価を得ていました。

個人的な話で恐縮ですが、私にとって暁斎は、ちょっと特別な存在です。

まだ若かりし頃、(今となっては大変お恥ずかしながら)

美術=西洋美術、絵画=西洋絵画のように思い込んでいた当時の無知な自分に、

「えっ・・・日本画って、こんなに面白くてすごいんだ!?」と

最初に気づかせてくれたのが暁斎の作品群でした。

それ以来、絵画のみならず、日本の文化や芸術全般に

自分の興味がどんどん開いていったわけなのですが、

その最初のきっかけを作っていただいたわけで、

なので今でも、暁斎さんには感謝をしているのです![]()

そんなわけで、好きな作品やご紹介したい作品は色々あるのですが、

中でも今回の展覧会の目玉はやはりこちらの作品ですね、

これから行きましょう!

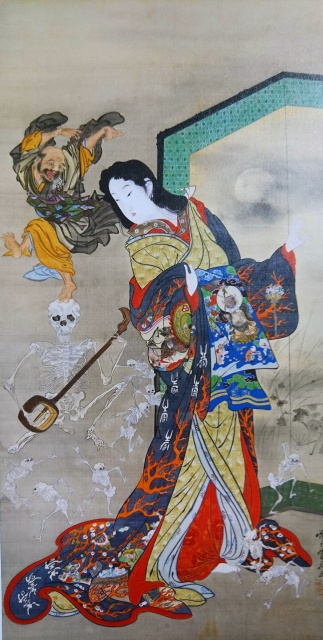

「地獄太夫と一休」河鍋暁斎(明治4~22年 絹本着彩、金泥)

室町時代に堺(大阪府)の遊郭にいたとされる遊女・地獄太夫と、

一休さんこと一休宗純(1394-1481)を主題にしています。

地獄太夫はもともと身分ある出自でしたが、

家が没落し苦界に身を置くようになった原因は前世の悪行にあると考え、

自ら「地獄太夫」を名乗ったといいます。

ある時彼女は一休禅師と出会い、彼女の頭の良さに感心した一休は

自らの弟子にし、彼女は悟りを開いたのだそうです。

ユーモラスに踊る骸骨たち、

バックには落ち着いた水墨画風の屏風(月に秋草)。

そして地獄太夫の色彩鮮やかな着物の中には、赤珊瑚、七福神、

賽の河原の子供たち&それを見守るお地蔵様などが見えます。

そして骸骨の頭上で、ちょっと引いちゃうくらい(笑)陽気に踊り狂う

一休禅師など、一枚の絵の中に見どころ満載ですね!

ちなみに、おそらく今40代以上の人達には、

昔大人気だったアニメ「一休さん」の影響で

一休さん=とても可愛らしくて賢い男の子というイメージが

強いのではないかと思うのですが、

アニメのイメージとは違い、本物の一休さんは禅僧でありながらかなりの破天荒、

腐敗した権力への反骨精神にあふれた型破りの「破戒僧」でありました。

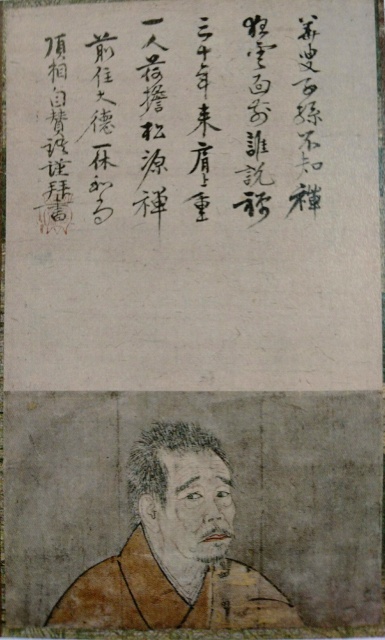

こちらが、室町時代に描かれた実際の一休禅師の肖像画です。

トーハクの解説にも「日本の肖像画中、屈指の出来映えを誇る。」と

ありますが、一休禅師の内面をも鋭くとらえていることを感じさせる、

独特の迫力がある肖像画ですよね。

「一休和尚像」室町時代(15世紀)/東京国立博物館

そうそう、最近では、

マンガ「鬼灯の冷徹」の21巻に一休禅師&地獄太夫が登場して、

嬉しかったなあ(笑)

・・うわ~~しまった! 一休禅師&地獄太夫のことだけで

熱く紙面を割いてしまった!![]()

次回の記事は暁斎の作品に焦点を戻し、ご紹介させていただきます!

————————————

本日の参考文献はこちらです:

「これぞ暁斎!ゴールドマン・コレクション」図録(定価2500円)

「これぞ暁斎!ゴールドマン・コレクション」図録(定価2500円)

Bunkamura ザ・ミュージアム / 東京新聞

「探検!東京国立博物館」藤森照信、山口晃(著)/淡交社

「探検!東京国立博物館」藤森照信、山口晃(著)/淡交社

「鬼灯の冷徹(21)」江口夏美 /講談社

「鬼灯の冷徹(21)」江口夏美 /講談社

信長の末弟・有楽斎が愛した椿の花

カテゴリー/レジャー/くまねこ堂通信

先日、パンダ子(娘・2歳11ヶ月)と一緒に

皇居の東御苑をお散歩しておりました。

そこかしこに椿の花が咲いていましたが、

そんな中でもひときわ目を引いた、美しいピンク色の椿![]()

パンダ子が、落ちていたお花を拾ってきました。

左の赤い「ヤブツバキ」は近所でもよく見かけますが、

右のピンク色の椿はあまり見たことが無く、

その美しく可憐な色に思わず見とれてしまいました。

名前は「太郎冠者」というそうです、

この清楚で可憐なお花と、狂言の太郎冠者の役どころとは

だいぶイメージの違うような気がしますが、

どうしてこのお名前なのかしら(^^)?

というわけで家に帰って早速調べてみると、この椿、

江戸では「太郎冠者」、京都では「有楽椿」と呼ばれており、

織田信長の末弟・ 織田有楽斎長益(おだうらくさいながます) が

茶席の花として愛用したことに由来しているんですね!![]()

「へうげもの」のこの人です↓

有楽斎は、信長の弟でありながら戦国武将には向いていなかったようで、

若い頃より茶の湯をたしなみ、千利休に学んで

「利休十哲」の一人に数えられるほどの大茶匠となりました。

ところで愛知県犬山市の「有楽園(うらくえん)」という日本庭園に、

有楽斎が建てた茶室「如庵」が残っているのですね!

犬山市には何度も足を運んだことがあるのに

知らなかった・・・ (←ひたすら「明治村」ばかり行っていた人)

(←ひたすら「明治村」ばかり行っていた人)

次に犬山市に訪れた際には、必ず「有楽園」にも行きます!!

美しいピンク色の「太郎冠者」を手に取って眺めながら、

有楽斎も茶の席でこのお花を愛でたのだなあ・・と思うと、

400年の時を超えて心を共にできるような、

そんな感動をおぼえます![]()

余談ですが、東京の「有楽町」や「数寄屋橋」の地名が

有楽斎に由来するという説が一般的に広まっているのですが、

実は有楽斎が江戸に住んでいたという確証は無いようです。

(有楽町歴史絵巻 有楽-織田信長の弟が地名の由来?)

————————————

本日の参考文献です:

「へうげもの 7」山田芳裕/講談社

「誰も書かなかった 日本史「その後」の謎」雑学総研/中経の文庫

入荷品:中国、清末~民国の如意です

カテゴリー/東京都/出張買い取り/文京区/遺品整理/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信くまきち(夫)はよく、前日に買い取った物を

無造作に家のテーブルの上などに置いておくことがあります。

この日も、テーブルに不可解な物が載っているのを

パンダ子(娘・2歳11ヶ月)が早速見つけ、

「これ、なあに? 」

」

「これは中国の如意(にょい)といってね、

お坊さんが使う道具で、縁起のいいものなんだよ(*´ω`*)」

「そっかー! 」

」

如意(にょい)・・

骨董屋さんの中でも、中国ものを扱う人しか知らないような

極めてマイナーな知識を2歳児に・・

ていうか私だって、実物を見るのは初めてですがな(;-_-)

ちなみにこの如意は堆朱で細かい細工がされており、

時代は清末~民国くらいのものと思われます、

日本でいうと明治時代くらいでしょうか。

ところで・・

注:先っぽのボンボン(?)は、遊ぶためのものではありません!!

![]()

和太鼓が入荷しました

カテゴリー/出張買い取り/くまねこ堂通信たとえ叩くのが2歳児であっても、

ドドン・・ドドン・・といい音が響きます、素敵です![]()

![]()

和太鼓の音は間近で聞くと本当に迫力があり、

ズシンズシンと心の臓に直接響く感じがするんですよね。

ちなみにこの太鼓の買い取り先は

宗教法人の事務所だったということです、

なので音楽を奏でるための楽器ではなく

儀式の合図か何かで使われていたのかもしれませんね。

和楽器を絃楽器・管楽器・打楽器などの分野に分けてみると、

圧倒的に打楽器が豊富で種類も多く、笛族と撥絃楽器がそれに続くのだそうです。

なるほど、そういえばそうだなあ![]()

その理由として考えられるのが、

もともと、狩りや戦さなどでの合図としての役割、

また宗教行事・祭礼との密接な関係などがあり、

それがやがて芸能の伴奏などに用いられるようになって

一般に広まっていったという経緯が考えられることが一つ。

また西洋では、音楽が室内で演じられるものとして発展していきましたが、

日本の芸能は野外が主な舞台であったため

(能や歌舞伎も元々は野外で催されていました)、

必然的に遠くまで伝わる音を持つ打楽器などが

主流を占めるようになったと考えられているそうです。

(「カラー図解 和楽器の世界」著:西川浩平より)

太鼓はもともと戦の合図としても使われていたのですよね、

忠臣蔵の討ち入りシーンで流れる「陣太鼓」も有名です。

いつごろから戦の合図に使われていたのかははっきりわからないそうですが、

古くは大阪の四天王寺絵堂に描かれていた「聖徳太子絵伝」という絵によると、

聖徳太子16歳の戦の際に舞楽用の大太鼓が陣太鼓として描かれているのだとか。

(「邦楽入門」著:西川浩平より)

和太鼓を聴いていると、何か原始的に奮い立たせられるような興奮を

体で感じると同時に、神事に通ずる厳粛な気分にさせられるのですが、

それは我々日本人のDNAに古来から組み込まれた感覚なのかもしれませんね。

いずれパンダ子が大きくなったら、

何か一つ和楽器をたしなんでもらえないかな・・と

なんとなく思っているのですが、和太鼓楽しそうですよね!

地元の深川はお祭りが非常に盛んな地域なので、

子供たちが太鼓を叩く姿も目にします。

子供たちが元気よく叩く姿はとても可愛らしいですし、

なんとなく心身の発育にも良い気がいたします

————————————

本日の参考文献はこちらです!

「カラー図解 和楽器の世界」著:西川浩平/河出書房新社

「邦楽入門」著:西川浩平/ヤマハ

「ガブガブばいきんまん」でドキドキ!

カテゴリー/育児・子供

我が家には、ばいきんまん様がいるのですよ~~!!

パンダ子(娘・2歳10ヶ月)が「アンパンマン」大大大好きなので、

現在我が家ではアンパンマン関連の本やグッズがてんこ盛りなのですが、

何を隠そうワタクシは子供のころ大のばいきんまん好き![]() で、

で、

パンダ子につられて昔の情熱がすっかりよみがえり(笑)

一緒になってハマっております!

この「ガブガブばいきんまん」なるおもちゃも、

おもちゃ屋さんで自分が一目ぼれして買っちゃいましたっ!![]()

さあ、ばいきんまんの口をパカッと開けて眠らせて、

ゲームスタートです!

大口を開けて寝ているバイキンマン(可愛い・・![]() )の歯を、

)の歯を、

プレイヤーが交代で押していきます。

ばいきんまんが目を覚まし、指をガブリ!!

要は「黒ひげ危機一髪」のような感じですね、

効果音やセリフも流れてドキドキ感倍増です♪♪

ちなみに、ビビリちゃん用に

あんぱんまんの歯ブラシも付いておりまして、

パンダ子もこれを使ってゲームに参加しています

大変簡単なゲームなので、小さい子からご老人までみんなで楽しめて

とてもいいですね!

今度お店にも持っていって、パンダ子と一緒にみんなで遊んでもらおう♪

ちなみに、類似品でこんなおもちゃもありまして、

「アンパンマン ドキドキアンパンチ!」アガツマ

「お店にはこれを置いて、今日は誰が買い取りについていくかとか

みんなで決めれば!?![]() 」

」

「え、・・う、うーーん・・」

ワタクシの提案は、まだくまきち(夫)に受け入れてもらえてません・・

チッ( ˘・з・) (∥ーωー)

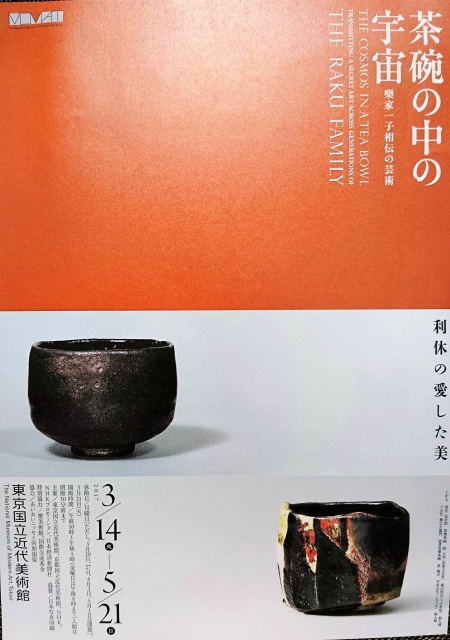

「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術 利休の愛した美」展のご案内

カテゴリー/くまねこ堂通信さらに、こちらの展覧会のご案内もいただきました、

どうもありがとうございます!![]()

![]()

「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術 利休の愛した美」

2017年3月14日(火)~5月21日(日)東京国立近代美術館

これまた、大変楽しみな展覧会です!![]()

「千家十職」の一つとしても知られている樂吉左衞門(らくきちざえもん)は、

樂焼(らくやき)の茶碗を作る茶碗師の樂家が代々襲名している名跡です。

初代長次郎(生年不詳~1589年)は千利休と出会い、

利休の意を受けた茶碗を作り始めました。

楽茶碗は、轆轤(ろくろ)を用いず手捏(てづく)ねにより土を成形し、削り、

小規模な内窯で焼いて作られるというのが特徴で、

初代長次郎から現当主の15代 樂吉左衞門(1949年生)に至るまで

およそ450年もの間、一子相伝という形を取り、

同じ方法で作られ続けているのだそうです!

「ノンコウ」という呼び名で知られている

3代目の道入(どうにゅう/1599~1656年)は、

本阿弥光悦の茶碗作りを手伝っていたとされ、光悦の自由な作陶精神から

大きな影響を受けて、それを自作に生かしました。

また、樂家で初めて養子となった5代目の宗入(そうにゅう/1664~1716年)は

尾形光琳&乾山兄弟のいとこにあたり、曾祖母は本阿弥光悦の姉、

そのあたりの関係性も興味深いところです。

初代長次郎や本阿弥光悦の重要文化財をはじめ、貴重な樂焼が一堂に会し、

十五代 樂吉左衞門氏が

「私が生きている間に、これほどの展覧会は二度とできない。」

と語る今回の展覧会、期待が高まります!

ちょうど去年、同じ「千家十職」の一つである永樂善五郎の展覧会に

行きましたので、そちらと比較してみるのも楽しみだなあと思います(^^)

音声ガイドは女優の中谷美紀さんです。

————————————

今回の参考文献はこちらです:

「千家十職 手業の小宇宙」世界文化社

「定本 樂歴代―宗慶・尼焼・光悦・道樂・一元を含む」淡交社

著:樂吉左衞門 / 樂篤人、監修:樂美術館

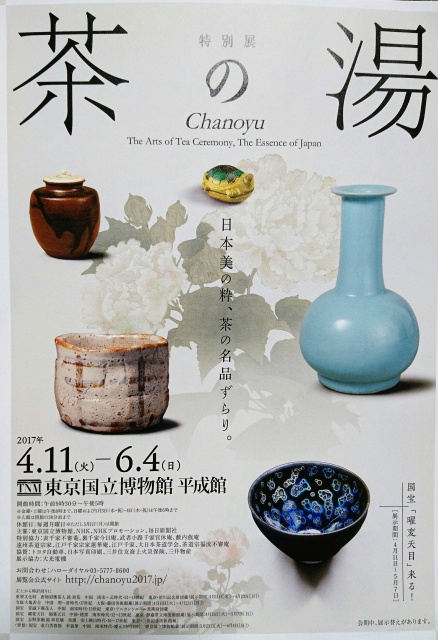

特別展「茶の湯」 東京国立博物館 平成館のご案内

カテゴリー/くまねこ堂通信

こちらの展覧会のご案内をいただきました、

どうもありがとうございます!![]()

![]()

特別展「茶の湯」 東京国立博物館 平成館 特別展示室

2017年4月11日(火)~2017年6月4日(日)

うわあ~~、面白そうです!![]()

室町時代から近代まで、名だたる武将や茶人たちが手にした名物や

時代を象徴する茶湯道具が一堂に会し、

「茶の湯」をテーマにこれほどの名品が勢ぞろいする展覧会は、

昭和55(1980)年に東京国立博物館で開催された「茶の美術」展以来、

実に37年ぶりなのだそうです!

あ、国宝「曜変天目」も見られるんですね、わあい!(※展示期間は4/11~5/7)

さらに、最終章では、

藤田香雪(ふじたこうせつ)、益田鈍翁(ますだどんのう)、

平瀬露香(ひらせろこう)、原三溪(はらさんけい)の4人の数寄者に焦点をあて、

2週間ごとに一人ずつ、その個性豊かな茶の世界を堪能することが

できるのだそうです。興味深いテーマですね、全員ぶん見に行きたいくらい・・

また、音声ガイドが春風亭昇太さんだというのも楽しみです!

この展覧会が始まっている頃は、パンダ子(娘)も幼稚園生。

私もようやく一人で自由に動ける時間が少しできるでしょうから、

ぜひ見に来たいと思います!

しかし再来月にはいよいよ幼稚園かあ・・ドキドキです!![]()

東京古書組合のフリーペーパー発刊です!

カテゴリー/本・古本・古書/くまねこ堂通信突然ですが。

皆様は、東京古書組合(東京都古書籍商業協同組合)というのを

ご存知でしょうか。

神田神保町の名だたる古本屋さんたちをはじめ、

東京都の認可を受けた古書籍業者の共同組合なのですが、

古本好きのかたでしたらおなじみだと思います「日本の古本屋」、

このサイトを立ち上げたのが東京古書組合だと知ったら、

さらにぐっと身近に感じていただけるのではないでしょうか。

ちなみにくまきち(夫)は現在、

この東京古書組合の理事を務めさせていただいております。

パチパチ(*´∀`ノノ”☆(*´ω`*)

くまきちは毎月2回の会議に出席しているのですが、そこでは毎回

侃々諤々(かんかんがくがく)の活発な議論が交わされているそうです。

ああ、きっとその場で日本の古書業界を左右する

重要な取り決めが決定されているのだわ・・

と(勝手に(笑))想像して、ドキドキしてしまいます![]()

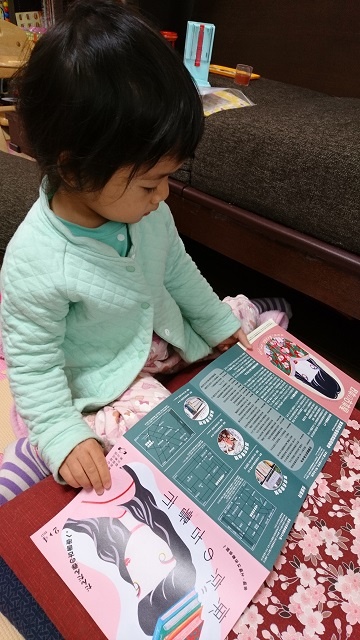

ところで本日は、こちらの素敵な桜色のフリーペーパーを

ご紹介させていただきます。東京古書組合のフリーペーパーで、

このたび新しく始まったのだそうです!

中を開きますと、

東京都内で開かれる古書販売会の日程カレンダー(←古本好きは必須!![]() )、

)、

東京古書組合の歴史、都内3ヶ所にある古書会館のご案内、

加盟店の古本屋さんのシリーズ・エッセイ(今号は「流浪堂」さんと「水中書店」さん)、

となっております。

見開きになっていますので、開いて貼ればポスターにもなります。

折って持ち歩くのも可、開いて店頭などに貼るのも可という、優れモノですね!

このフリーペーパーは、神田の古本屋さんの店頭などにも

少し置いてあるようですが、

確実に ゲットできるのは東京古書会館1Fだそうです。

皆様これを機に、ぜひ日本の古書業界の総本山・東京古書会館まで

足を運んでみてはいかがでしょうか!

古本の即売会もよく行われておりますので、その際には気軽にどなたでも

お越しいただけますよ![]() (即売展最新情報)

(即売展最新情報)

そして東京古書組合では、ぜひ多くの方の加入をお待ちしております!

ご興味がおありのかたは、こちらの概要をご覧のうえご検討下さいませ、

どうぞよろしくお願いいたします![]()

(東京古書組合に加入するには)

超絶技巧の根付師・森田藻己の弟子、深井藻壽(最終回)

カテゴリー/出張買い取り/遺品整理/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信(続きです)

森田藻己は、弟子に常々、

「銘はあまり早く入れないようがいい。

後で若い時の作品を見て、恥しい思いをすることがあるからなあ」

ともらしていたといいます。

(「根付-江戸細密工芸の華」日本根付研究会二十周年記念出版 より)

今回深井藻壽氏のご遺族にお譲りいただいた、藻壽作品のほとんどが、

無銘のままでした。

ひょっとすると上記の師の言葉が頭にあったのかもしれません、

すなわち自分が納得のいかなかった作品には

藻壽さんは銘を入れたくなかったのでは・・

という考えが頭をよぎります。

さて、「深井藻壽」最終回の本日は、

今回の買取りでお譲りいただいた中でも数少ない、

銘が入った作品をいくつかご紹介させていただきます。

にこやかな笑みが福々しい、鯛に乗った恵比須様の根付です。

銘は「基寿」です。

————————————

般若と狐の帯留めです。

こちらも「基寿」銘。

ご遺族のかたによりますと、藻壽さんは故郷の長野に帰られてからは

農民美術(大正から昭和の初期にかけて洋画家として活躍し、

上田市とも関わりの深い山本鼎が、農閑期の仕事として全国の農村へ広めた

木彫りの工芸品)の制作に携わっておられたのだそうです、

上の帯留めもその作品の一つと思われます。

下の写真は、ご遺族のお宅に飾られていた藻壽氏の農民美術の作品です、

写真だけ撮らせていただきました。

銘は「基じ」となっています。

晩年のお話です。

こちらの栗の根付は、もとは無銘だったそうですが、

ご遺族のかたに「銘を入れてほしい」と請われたため、

晩年に「藻寿」の銘を入れたのだそうです。

藻壽氏が若い頃の、例えば前回の記事でご紹介したような銘と比べますと

その差は歴然としており、切なさをおぼえますが、

なにぶん亡くなられたのは87歳のご高齢、

そう考えるとじゅうぶんすごいのかもしれません。

しかし、世が世なら、時代が違えば・・

根付に高い需要があり、藻己のような天才のもとでじっくりと修行に励み、

その後も研鑽し続けることができる環境にもし恵まれていたら・・

藻壽氏によるどれほど素晴らしい根付の作品群が生まれていたかもしれない、と、

ついつい考えてしまいます。

最後になりますが、このたびは藻壽氏のご遺品をお譲り下さり、

また藻壽氏の記事を書くことを快く承諾して下さったご遺族のかたに、

心から御礼を申し上げます。本当にどうもありがとうございました。

このようなつたないブログで大変恐縮ではございますが、

今回の記事をネットに上げることで、

最後の藻一派のうちのお一人と思われる藻壽氏の軌跡を

少しでも記録に残すことができれば・・と願ってやみません。